iPhoneの中でも、圧倒的な薄さと軽さで注目を集めているのが「iPhone Air(iPhone 17 Air)」です。わずか5.6mmという極薄ボディは、ポケットやバッグへの収まりだけでなく、所有する満足感そのものを大きく高めてくれます。

一方で、ガジェット好きの方ほど気になるのが「そんなに薄くして、発熱や性能は本当に大丈夫なのか?」という点ではないでしょうか。特に日本の夏は高温多湿で、直射日光や5G通信、充電を伴う使用など、スマートフォンにとって過酷な条件が日常的に重なります。

本記事では、iPhone Airのサーマル制御や持続性能に焦点を当て、筐体素材、内部構造、冷却技術、ベンチマーク結果、そして日本の夏を想定した実使用シナリオまでを整理します。薄さの代償として何が起きるのか、逆にどんな使い方なら快適なのかを知ることで、あなたの使い方に本当に合ったiPhoneかどうかを判断できるはずです。

iPhone Airとは何者か:5.6mmという薄さが意味するもの

iPhone Airとは、Appleが長年積み重ねてきたiPhoneの設計思想を、物理的な限界まで研ぎ澄ませた存在です。最大の特徴である厚さ5.6mmという数値は、単なるスペック上のインパクトではありません。かつて「薄さ」が議論を呼んだiPhone 6が6.9mmだったことを踏まえると、iPhone Airはスマートフォン史において一段階異なるフェーズに突入した製品だと言えます。

この薄さが意味するのは、まず持った瞬間の体験そのものが変わるという点です。分解レポートや実機レビューによれば、重量配分が面方向に広がることで、数値以上に軽く、板状の道具を持っている感覚に近づいています。Appleが公式発表で「空気のような存在感」を強調したのも、単なる比喩ではありません。

| モデル | 本体厚み | 設計上の特徴 |

|---|---|---|

| iPhone 6 | 6.9mm | 薄型化優先で剛性が課題 |

| iPhone 17 Pro | 約8mm台 | 冷却と性能を重視 |

| iPhone Air | 5.6mm | 薄さと軽さを最優先 |

一方で、5.6mmという極薄フォームファクタは、設計上のトレードオフを不可避にします。スマートフォンの内部は、SoC、バッテリー、基板、冷却部材が層状に積み重なる構造です。その「積層の余白」を削り切った結果、iPhone Airでは従来モデルと同じ発想の冷却機構や構造的バッファを持てません。これはAppleの技術力不足ではなく、熱力学と構造工学が突きつける現実です。

Appleの技術資料やiFixitなどの分解解析によれば、iPhone Airは筐体素材や内部配置を最適化することで、この制約を成立させています。薄いからこそ表面積対体積比が高く、短時間で熱を逃がしやすい一方、熱を蓄える余裕は小さい。この性質は、日常操作では快適さとして現れ、長時間の高負荷では限界として現れます。

著名なプロダクトデザインの評価でも知られるAppleの設計チームは、「万能な一台」ではなく、「明確な価値を尖らせた一台」を選んだと考えられます。iPhone Airは、薄さ・軽さ・携帯性を極限まで高めることで、ユーザーに新しいiPhone体験を提示する存在です。その5.6mmは、単なる数字ではなく、Appleがどこに未来を見ているのかを示すメッセージだと言えるでしょう。

薄型スマートフォンと熱設計の関係

薄型スマートフォンと熱設計は、常にトレードオフの関係にあります。特に厚さ5.6mm級まで薄型化されたiPhone Airでは、内部で発生する熱をいかに効率よく拡散・放出するかが、体感性能を大きく左右します。筐体が薄くなるほど、SoCやバッテリーと外装との距離は短くなり、熱の影響がユーザーの手に直接伝わりやすくなるためです。

Appleがこの課題に対して採用したのが、チタニウムとアルミニウムを組み合わせたハイブリッド構造です。**チタニウムは強度に優れる一方、熱伝導率はアルミニウムの約10分の1**と低く、短時間の負荷では熱を感じにくい反面、長時間では内部に熱がこもりやすい特性があります。これを補うため、内部骨格にアルミニウムを配置し、発熱を筐体全体に素早く広げる設計が取られています。

| 素材 | 熱伝導率の目安 | 熱設計上の役割 |

|---|---|---|

| チタニウム | 約21.9 W/m·K | 剛性確保、熱の伝達を緩やかに |

| アルミニウム | 約237 W/m·K | 内部で熱を拡散するヒートスプレッダ |

さらに重要なのが、表面積対体積比という物理指標です。独立した分解解析によれば、iPhone Airは同世代のProモデルよりもこの比率が約4割高く、**薄さそのものが放熱面積の拡大につながっています**。外気温が低い環境や風が当たる状況では、背面全体が放熱板のように機能し、自然空冷としては非常に効率的です。

一方で、薄型化は熱容量の低下も意味します。筐体に蓄えられる熱のバッファが小さいため、高負荷が続くと温度上昇は急激になります。半導体の熱設計を研究する学術論文でも、薄型デバイスは「熱しやすく冷めやすい」挙動を示すことが指摘されています。**短時間の処理には強いが、持続負荷には弱い**という特性は、この物理法則の延長線上にあります。

薄型スマートフォンの熱設計は、単なる冷却技術の差ではなく、素材選択、形状、物理法則をどう使いこなすかの総合設計です。iPhone Airはその極端な薄さゆえに、従来モデルとは異なる熱の挙動を示しますが、それは欠点であると同時に、設計思想の違いが生む個性とも言えるでしょう。

筐体素材が左右する発熱体験:チタニウムとアルミの役割

iPhone Airの発熱体験を語るうえで、筐体素材の選択は避けて通れません。5.6mmという極薄設計では、内部で生じた熱がほぼダイレクトに外装へ伝わるため、素材の熱伝導特性がそのままユーザーの体感に直結します。Appleはここで、グレード5チタニウムとアルミニウムを組み合わせたハイブリッド構造を採用しました。

まず外装フレームに使われているチタニウムは、強度重量比に優れ、薄型でも十分な剛性を確保できます。一方で熱伝導率は約21.9 W/m·Kと、アルミニウムの約237 W/m·Kと比べると1桁低く、金属としては熱を伝えにくい性質です。**この特性により、短時間の負荷では“すぐ熱くならない”という快適さ**が生まれます。SNS閲覧やWebブラウジング程度なら、表面温度の立ち上がりが緩やかで、手に持った瞬間の不快感が抑えられます。

しかし、長時間の高負荷では状況が変わります。チタニウムは一度内部に溜まった熱を外へ逃がす速度も遅いため、内部温度が高止まりしやすいのです。材料工学の教科書やASM Internationalの解説でも、チタニウムは“断熱寄りの金属”として位置づけられています。**結果として、時間が経つほどじわじわ熱さを感じる**という独特の発熱体験につながります。

| 素材 | 主な役割 | 熱伝導の特徴 |

|---|---|---|

| チタニウム | 外装フレーム・剛性確保 | 熱を伝えにくく、初期の体感温度を抑制 |

| アルミニウム | 内部骨格・熱拡散 | 熱を素早く広げ、局所的な高温を緩和 |

この弱点を補うのが内部のアルミニウム構造です。アルミは熱を一気に広げる能力に優れ、SoCやバッテリー周辺の熱を筐体全体へ分散させるヒートスプレッダとして機能します。Appleの分解調査を行ってきたiFixitの分析でも、内部アルミ部材が放熱経路の要である点が指摘されています。

つまりiPhone Airの発熱体験は、**チタニウムで“感じにくくし”、アルミで“溜めすぎない”という二段構え**で設計されています。このバランスは、瞬間的な快適さと長時間利用時のリスクを天秤にかけた結果と言えます。素材選び一つで、同じ性能のチップでも体感が大きく変わる。そのことを最も分かりやすく示しているのが、この筐体素材の組み合わせなのです。

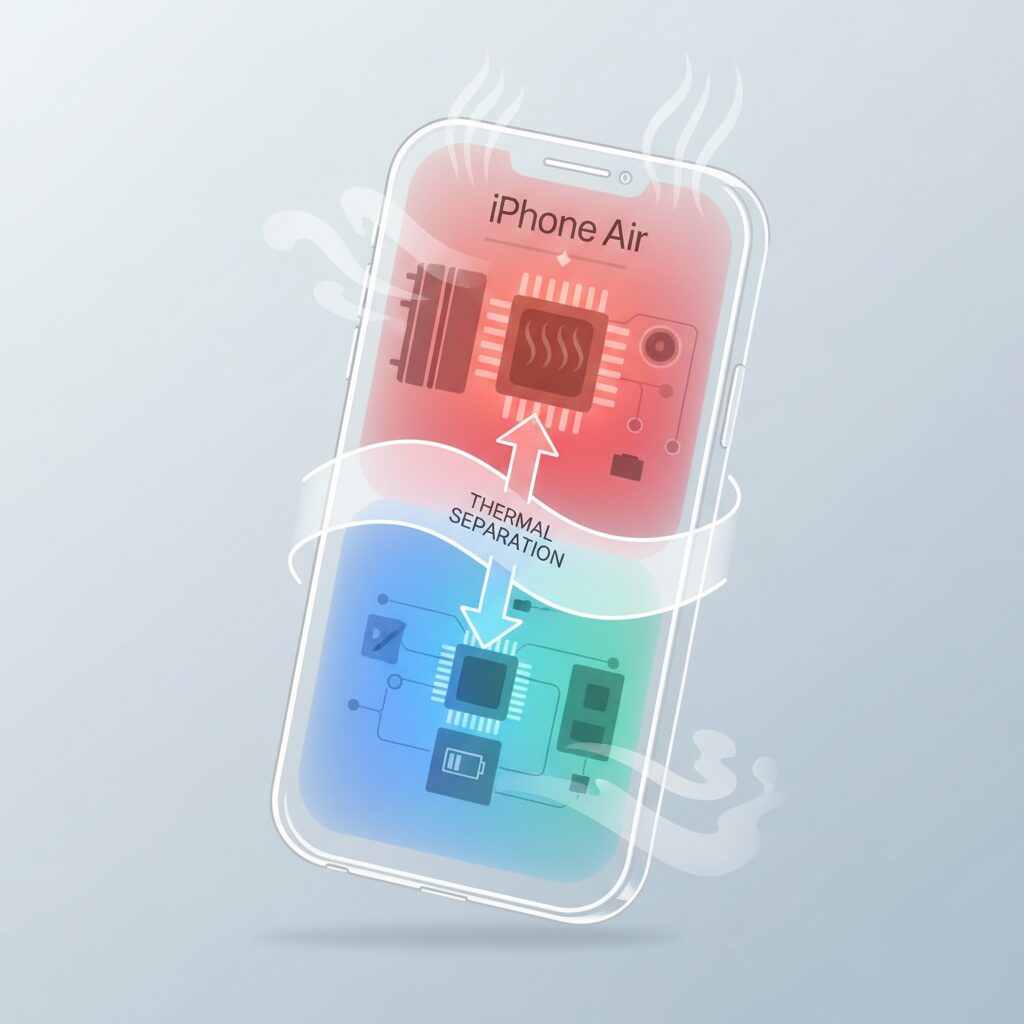

内部構造の変化と『熱分離』という設計思想

iPhone Airの内部構造で最も象徴的なのが、「熱分離」という明確な設計思想です。これは単なる冷却強化ではなく、発熱する場所と、ユーザーが触れる場所を意図的に切り分けるというアプローチです。極薄5.6mmという制約下では、従来のように熱を筐体全体で均等に受け止める設計が成立しません。そのためAppleは、熱をどこで発生させ、どこへ逃がし、どこには伝えないかを、構造レベルで再定義しています。

分解調査で明らかになったのが、背面上部に形成されたカメラプラトーを中心とする熱源集約構造です。A19 Proチップ、ロジックボードの主要部分、カメラ関連モジュールがこの領域に集中配置されており、発熱のピークが筐体上部に偏るよう設計されています。iFixitの解析によれば、この配置は偶然ではなく、人の手が最も長時間触れる中央から下部を、熱的に守るための合理的判断とされています。

縦持ちでの通常操作では、ユーザーの掌と接触するのは下半分が中心です。熱源を上に隔離することで、SoCが高負荷状態に入っても、体感温度の上昇を遅らせる効果があります。Appleが長年蓄積してきた人間工学データに基づく配置最適化であり、同社のハードウェア設計思想をよく表しています。

| 配置要素 | 従来モデル | iPhone Air |

|---|---|---|

| SoC位置 | 中央寄り | 上部プラトーに集約 |

| 発熱分布 | 比較的均一 | 上部に集中 |

| 体感温度 | 全体的に上昇 | 持ち手部分は抑制 |

一方で、この熱分離設計は使用シーンによっては弱点にもなります。横持ち、特にゲームプレイ時には、左手がカメラプラトー付近を保持する形になり、特定の指や掌だけが集中的に熱を感じるという現象が報告されています。複数のユーザーレビューでも、左右非対称な熱感が指摘されており、これは従来のiPhoneには見られなかった特徴です。

さらに、ロジックボードの高密度化とバッテリー配置も熱分離思想の一部です。基板を極限まで小型化することでバッテリー容量を確保しつつ、両者の間には熱拡散シートを介在させ、直接的な熱移動を制御しています。Appleの環境報告書や技術解説によれば、バッテリーの長期劣化を抑えるため、瞬間的な高温よりも持続的な熱滞留を避ける設計が重視されています。

この結果、iPhone Airは熱を一点で処理するのではなく、「発熱は上部、保持は下部」という役割分担を明確にしたデバイスになりました。冷却能力そのものを誇示する設計ではありませんが、ユーザー体験を中心に据えた熱のコントロールという点で、極めてAppleらしい内部刷新と言えます。

薄さを優先すれば、必ずどこかに歪みが生じます。iPhone Airはその歪みを、性能低下ではなく、熱の感じ方の設計で調整したモデルです。この熱分離という思想を理解できるかどうかが、本機の評価を大きく左右するポイントになります。

ベイパーチャンバー非搭載の理由とグラフェン冷却の限界

iPhone Airにベイパーチャンバーが搭載されていない最大の理由は、極端な薄型化がもたらす物理的制約にあります。**5.6mmという筐体厚は、最新の超薄型ベイパーチャンバーであっても構造的に許容できる余白を持ちません**。一般にスマートフォン向けベイパーチャンバーは約0.3〜0.4mmの厚みが必要で、さらに内部の作動液が蒸発・凝縮を繰り返すため、微小な膨張を吸収するクリアランスが不可欠です。Appleの分解レポートを分析したiFixitやGSMArenaによれば、iPhone Air内部はディスプレイ、バッテリー、ロジックボードが限界まで積層されており、相変化デバイスを組み込む余地が存在しないことが示唆されています。

加えて、重量増も無視できません。ベイパーチャンバーは主に銅で構成されるため、数グラム単位とはいえ確実に質量が増加します。**「空気のような軽さ」を製品価値の中核に据えたAirのコンセプトにおいて、これは致命的なトレードオフ**となります。AppleがProモデルとAirで冷却思想を分けた背景には、単なるコスト差ではなく、製品哲学そのものの違いがあると考えるのが自然です。

| 冷却方式 | 強み | 制約 |

|---|---|---|

| ベイパーチャンバー | 相変化による高い熱輸送量 | 厚み・重量・構造余白が必要 |

| グラフェンシート | 面方向の超高熱伝導 | 熱処理能力に上限 |

その代替として採用されたのが、グラフェンおよび高配向性グラファイトシートによる平面拡散型の冷却です。材料工学の分野では、グラフェンの面内熱伝導率は3500〜5000W/m·Kに達すると報告されており、銅の約10倍以上に相当します。Chalmers工科大学の研究でも、**グラフェンは局所的なホットスポットを瞬時に広げる用途では極めて有効**であると結論づけられています。

しかし限界も明確です。グラフェンは熱を「広げる」ことは得意でも、相変化を伴わないため、一定以上の発熱を連続的に処理する能力には上限があります。**高負荷が長時間続くと熱が飽和し、結果としてサーマルスロットリングに早く到達する**のがAirの特性です。Andrei Frumusanu氏など著名な半導体アナリストも、グラフェン冷却はピーク抑制より短時間応答に最適化された技術だと指摘しています。

つまりiPhone Airの冷却設計は、短時間の高速処理や日常利用を快適にする一方で、持続的な高負荷を想定したものではありません。**ベイパーチャンバー非搭載は妥協ではなく、薄さと軽さを最優先した結果の必然**であり、グラフェン冷却の限界もまた、物理法則に忠実な設計判断だと言えるでしょう。

A19 Proチップは同じ名前でも同じ性能ではない

iPhone AirとiPhone 17 Proの両方に「A19 Pro」という同じ名称のチップが搭載されていると聞くと、多くの人は当然、性能も同一だと考えます。しかし実際には、同じ名前であっても中身は明確に別物です。この違いを理解しないまま購入すると、「思っていたより性能が続かない」というギャップに直面する可能性があります。

Appleは公式には大きく語っていませんが、MacRumorsやiFixitなどの分解調査、ベンチマーク分析によって、iPhone Air向けのA19 Proは熱設計に合わせて意図的にチューニングされたバージョンであることが明らかになっています。これは不良品ではなく、極薄筐体という制約下で安定動作させるための、極めて合理的な設計判断です。

| 項目 | iPhone 17 Pro | iPhone Air |

|---|---|---|

| GPUコア数 | 6コア | 5コア |

| 冷却機構 | ベイパーチャンバー | グラフェンシート |

| 持続性能の傾向 | 高負荷を長時間維持 | 短時間は高速、早期に抑制 |

最大の違いはGPUコア数です。iPhone AirではGPUが1コア削減されており、3D描画やゲーム、動画エンコードといった負荷の高い処理でのピーク発熱を抑えています。Wccftechの検証によれば、この差によるピーク性能の低下は約8〜10%にとどまりますが、重要なのは数値よりも発熱の立ち上がりが穏やかになる点です。

さらに重要なのが持続性能です。LTT LabsやTom’s Guideによるストレステストでは、iPhone Airは開始直後こそProモデルに迫るスコアを示すものの、10〜15分経過後に急激なクロック制御が入り、性能が低下する傾向が確認されています。これはチップの問題ではなく、薄型筐体にベイパーチャンバーを搭載できないという物理的制約が原因です。

Appleのシリコン設計チームはこの制約を前提に、A19 Proを「短距離走に強い構成」として仕上げています。アプリ起動、写真処理、UI操作といった瞬間的な処理では、Proモデルと体感差はほぼありません。一方で、長時間のゲームや炎天下での連続撮影では、早めにブレーキがかかるよう設計されています。

半導体業界では、このように同一ブランド名でも用途別に特性を変える手法は一般的であり、TSMCの3nm世代チップでも広く行われています。AppleがA19 Proという名称を共通化したのはマーケティング上の理由ですが、実態としてはiPhone Air専用に最適化されたA19 Proだと理解するのが正確です。

つまり、「A19 Pro=必ずProと同じ体験」という認識は危険です。iPhone AirのA19 Proは、薄さと軽さを成立させるために生まれた、性能と熱のバランス型チップです。この違いを理解して使えば、日常用途では非常に快適で賢い選択になりますが、Proモデルと同じ感覚で酷使すると、限界が早く訪れることになります。

日本の夏で何が起きる?高温多湿・直射日光・5G通信の影響

日本の夏は、スマートフォンの設計思想そのものを試す過酷な環境です。気温35℃前後という高温に加え、湿度70〜80%が当たり前の気候、さらに強烈な直射日光と高密度な5G通信が重なります。これらは単独でも端末に負荷を与えますが、同時に発生することで、薄型スマートフォンのサーマル設計の限界を一気に露呈させます。

まず高温多湿の影響です。Appleが公開している動作保証温度はおおむね0〜35℃とされており、日本の真夏日は上限ギリギリ、あるいは超過する場面が珍しくありません。**湿度そのものは電子回路を直接加熱しませんが、人の手に汗が残ることで放熱効率が下がり、体感温度と端末表面温度の差が縮まります。**その結果、「数値以上に熱く感じる」という現象が起こります。

| 夏の要因 | 端末への影響 | ユーザー体感 |

|---|---|---|

| 高温(30〜35℃) | 内部温度の初期値が高くなる | すぐに発熱を感じやすい |

| 高湿度 | 放熱は変わらないが接触熱抵抗が増加 | ベタつきと熱さが強調される |

| 直射日光 | 外部からの輻射熱を吸収 | 急激な温度上昇 |

次に直射日光です。黒に近いディスプレイ面や金属フレームは太陽光を効率よく吸収します。米国物理学会や材料工学の研究でも、薄型金属筐体は熱容量が小さいため、外部からの加熱に対して温度上昇が速いことが知られています。**炎天下で地図アプリやカメラを数分使うだけで、内部温度が一気に跳ね上がり、画面輝度の自動低下や処理性能の抑制が発動しやすくなります。**

さらに日本特有なのが5G通信環境です。総務省の公開資料でも示されているように、日本の都市部はSub-6 5G基地局の密度が非常に高く、移動中は基地局切り替えが頻繁に起こります。このハンドオーバー処理はモデムに継続的な負荷をかけ、通信中の発熱要因になります。**動画視聴やクラウド同期を5Gで行うだけでも、SoCの負荷とは別に“通信由来の熱”が積み上がる点が、日本の夏では無視できません。**

高温多湿、直射日光、5G通信が重なると、端末は「冷える暇がない」状態に陥ります。特に薄型モデルでは、熱を蓄える余裕が小さいため、短時間で安全制御が働きやすくなります。これは欠陥ではなく物理法則に忠実な挙動であり、**日本の夏そのものが、スマートフォンにとって一種のストレステストになっている**と言えるでしょう。

ベンチマークと実測データが示す持続性能の現実

ベンチマークスコアは、スマートフォンの性能を語るうえで分かりやすい指標ですが、実使用に直結するのはピーク値よりも高負荷をどれだけ維持できるかという持続性能です。iPhone AirはA19 Proを搭載し、短時間の処理能力ではProモデルに肉薄する結果を示していますが、連続負荷を与えた際の挙動には明確な差が現れています。

LTT LabsやTom’s Guideが実施した3DMark Wild Life Extreme Stress Testでは、その違いが数値として可視化されています。20分間にわたる連続テストにおいて、iPhone Airは開始直後こそ高いフレームレートを記録するものの、10分前後で急激なクロック低下が発生しました。これは内部温度が早期に飽和し、サーマルスロットリングが介入した結果です。

| モデル | 安定性スコア | 挙動の特徴 |

|---|---|---|

| iPhone 17 Pro Max | 約68% | 後半まで緩やかな性能低下で安定 |

| iPhone Air | 約59% | 中盤以降に急激な性能低下 |

この差を生む最大の要因は冷却機構です。Proモデルがベイパーチャンバーによる相変化冷却を採用しているのに対し、Airはグラフェンシート主体の平面拡散に留まります。iFixitの分解調査でも確認されているように、この構造は熱を素早く広げる一方で、大量の熱を処理し続ける余力には限界があります。

実測データでもその傾向は一致しています。原神を最高設定で連続プレイした検証では、室温26℃程度の環境でも15分前後からフレームレートの揺らぎが顕著になり、操作感に違和感が生じました。CNETや海外レビューによれば、同条件でのProモデルは30分以上安定動作を維持しており、この差は単なる体感ではなく設計思想の違いによるものです。

重要なのは、これが日常利用すべてに影響するわけではない点です。アプリ起動、写真編集、短時間の動画撮影といった処理では、A19 Proの高いシングルコア性能が活き、Airでも非常に快適に動作します。Appleの公式発表やMacRumorsの分析が示す通り、問題となるのは高負荷が長時間連続する特定のシナリオに限られます。

つまりベンチマークと実測データが示しているのは、iPhone Airが「遅い端末」ではなく、短距離走に強く、長距離走を苦手とする特性を持つという現実です。この性格を理解したうえで使えば、数字以上に満足度の高い体験を得られますが、Proモデルと同じ持続力を期待するとギャップを感じやすい点には注意が必要です。

発熱と上手く付き合うためにユーザーができる対策

iPhone Airの発熱と上手く付き合うためには、ハードウェアの限界を理解したうえで、日常の使い方を最適化する視点が欠かせません。極薄5.6mmという設計は放熱面積の広さという利点がある一方、熱容量が小さく、短時間で温度が上昇しやすい特性を持っています。そのため、ユーザー側の工夫が体感温度と持続性能に大きな差を生みます。

まず意識したいのが、周囲環境と使い方の組み合わせです。Appleのサポートドキュメントによれば、iPhoneは高温環境下で内部温度が一定値を超えると、性能制御や画面輝度の低下を自動的に行います。特に日本の夏は、気温だけでなく直射日光が加わることで、薄型筐体のiPhone Airは数分で臨界温度に近づきます。屋外での使用時は、ポケットやバッグから取り出した直後に高負荷操作を行わないだけでも、内部温度の立ち上がりを抑えられます。

発熱を抑える基本は「負荷を重ねない」ことです。充電しながらのゲームや動画撮影は、SoCとバッテリーの発熱が同時に発生し、熱が逃げにくいAirでは最も避けたい使い方です。Apple Supportが説明する「充電保留」機能は、まさにこの状態を検知して動作します。夏場に満充電にならない現象は故障ではなく、バッテリー保護の結果だと理解することが重要です。

| 使用シーン | 発熱リスク | ユーザー側の対策 |

|---|---|---|

| 直射日光下での操作 | 非常に高い | 日陰に移動し、操作時間を短くする |

| 充電しながらの高負荷操作 | 高い | 操作を止めるか、充電を中断する |

| 屋内・空調環境 | 低い | 特別な対策は不要 |

ソフトウェア設定も有効な対策です。iOSに搭載されている低電力モードは、単なる省電力機能ではなく、CPUやGPUの最大クロックを抑制することで発熱源そのものを小さくします。複数のベンチマーク解析でも、低電力モード有効時は表面温度の上昇が明確に緩やかになることが示されています。日常利用では体感性能に大きな差が出にくいため、夏場は常用する価値があります。

また通信設定も見直しポイントです。MacRumorsなどが指摘しているように、5G通信は高速である反面、電波状況が不安定な場所ではモデムの消費電力と発熱が増えがちです。移動中や屋外では4G固定に切り替えるだけで、背面温度が下がり、バッテリー消費も安定します。これは薄型で熱がこもりやすいiPhone Airにとって、特に効果的な自衛策です。

物理的な対策としては、ケースの扱いも重要です。放熱性を謳うケースは、メーカー検証で表面温度を2〜3℃下げる例が報告されていますが、万能ではありません。高負荷時にはケースを外すという選択が、最も確実に放熱を促します。さらに、真夏の屋外や長時間のゲームでは、ペルチェ素子を用いた外付け冷却アクセサリーが、サーマルスロットリングを回避する現実的な手段になります。

iPhone Airは、使い方次第で快適さが大きく変わるデバイスです。薄さと引き換えに得た熱特性を理解し、環境・設定・アクセサリーを状況に応じて使い分けることが、発熱と上手く付き合うための最短ルートと言えるでしょう。

参考文献

- Apple Newsroom:Introducing iPhone Air, a powerful new iPhone with a breakthrough design

- MacRumors:iPhone Air: Everything We Know

- iFixit:iPhone Air Repair Help

- Tom’s Guide:iPhone 17 Pro Max sustained performance tested — does the vapor chamber cooling actually work?

- GSMArena:Apple iPhone Air – Full phone specifications

- Apple Support:If a Charging On Hold notification appears on your iPhone or iPad