スマートフォンやノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、日常に欠かせないガジェットですが、「最近バッテリーの減りが早い」と感じたことはありませんか。

高性能化が進む一方で、バッテリーだけは昔と変わらない──そんな不満を抱えつつ、仕方ないと諦めている方も多いはずです。しかし実は、バッテリー劣化の多くは物理法則に基づいており、正しい知識があれば進行を大きく抑えられます。

2025年から2026年にかけて、OSレベルでの充電制御やEUのバッテリー規制など、ユーザーを取り巻く環境は大きく変わりました。いまや「充電の仕方」は、デバイスの寿命やリセール価格、さらには環境負荷にまで影響を及ぼします。

本記事では、バッテリー内部で起きている劣化メカニズムを分かりやすく整理しつつ、80%充電の科学的根拠、急速充電やワイヤレス充電の落とし穴、そしてiOSやAndroidに搭載された最新の保護機能までを体系的に解説します。

さらに後半では、全固体電池やシリコン負極といった次世代技術が、私たちのガジェット体験をどう変えるのかも展望します。読み終えたときには、「何となく充電する」習慣から卒業できるはずです。

なぜバッテリーはガジェットの最大の弱点なのか

高性能化が進むガジェットにおいて、バッテリーが最大の弱点とされる理由は極めてシンプルです。半導体やディスプレイは進化しても、電力を蓄える仕組みだけは30年以上、本質的に変わっていないからです。リチウムイオンバッテリーは1991年に商用化されて以降、改良は重ねられてきたものの、基本原理は同じままです。

一方で、SoCの高性能化や高リフレッシュレートディスプレイ、5G通信などは消費電力を増大させています。結果として、メーカーは「1回の充電でどれだけ長く使えるか」を重視し、エネルギー密度を極限まで高める設計を採用してきました。このエネルギー密度と寿命はトレードオフの関係にあり、初期性能を優先するほど、劣化耐性は犠牲になることが、近年の学術研究で明確になっています。

| 進化した要素 | 10年前との比較 | バッテリーへの影響 |

|---|---|---|

| プロセッサ性能 | 数倍以上に向上 | 瞬間的な大電力消費が増加 |

| ディスプレイ | 高解像度・120Hz以上が普及 | 常時消費電力が上昇 |

| バッテリー原理 | ほぼ変化なし | 物理的劣化を避けられない |

リチウムイオンバッテリーの劣化は、ユーザーの使い方以前に物理化学的に不可逆な現象です。電極内部では、充放電のたびに反応副産物が蓄積し、使えるリチウムが徐々に失われていきます。MDPIが公開しているレビュー論文でも、初期容量の数%から10%程度は、使用開始直後の反応で失われることが一般的だと報告されています。

さらに厄介なのは、バッテリーの劣化が「静かに」進む点です。CPUの性能低下やディスプレイの焼き付きは視覚的に分かりますが、バッテリーはある日突然、持ちが悪くなったと感じさせます。実際には劣化は購入直後から始まっており、体感できるレベルに達した時点で初めて問題として認識されるのです。

MM総研の調査によれば、2025年にはスマートフォンの買い替え理由の約半数が「電池の劣化」になると予測されています。性能不足ではなく、電池寿命がデバイス寿命を決める時代に入ったことを意味します。EUのバッテリー規則が示すように、世界的にもこの問題は構造的欠陥として認識されつつあります。

どれほど高価で高性能なガジェットでも、電力を供給できなければ価値は一瞬で失われます。バッテリーは唯一、使えば必ず劣化し、しかもユーザーが完全には制御できない部品であり、この宿命こそがガジェットの進化を根底で縛り続けているのです。

エネルギー密度と寿命のトレードオフという現実

エネルギー密度と寿命は、現代のリチウムイオンバッテリーにおいて切り離せないトレードオフの関係にあります。スマートフォンやノートPCが年々薄く、軽く、そして長時間駆動を実現している背景には、バッテリー内部により多くのエネルギーを詰め込む設計思想があります。しかしその代償として、長期的な寿命や安定性のマージンが削られてきたという現実があります。

1991年にソニーが世界初のリチウムイオン電池を商用化して以降、材料や制御技術は進化してきましたが、基本原理は大きく変わっていません。近年の研究では、電極内の活物質充填率を限界まで高めたり、セパレーターを極薄化した高エネルギー密度設計ほど、劣化耐性が低下しやすいことが示唆されています。MDPIなどの学術レビューによれば、これらの設計は初期容量や駆動時間を伸ばす一方で、副反応や内部ストレスを増幅させる傾向があります。

メーカー視点では、カタログスペックとして訴求しやすい「一回の充電でどれだけ使えるか」が競争軸になりがちです。その結果、ユーザーが本当に求めている「数年後も快適に使えるか」という寿命指標は後回しにされてきました。薄型化と大容量化を両立させるために、安全性や寿命の余白を削る判断が積み重なってきたのです。

| 設計優先項目 | 短期的メリット | 長期的デメリット |

|---|---|---|

| 高エネルギー密度 | 駆動時間の延長、薄型化 | 劣化加速、寿命短縮 |

| 安全・寿命マージン重視 | 安定動作、耐久性向上 | サイズ増加、容量控えめ |

このトレードオフは物理化学的にも避けられません。エネルギー密度を高めるほど、電極材料は高電圧・高応力状態にさらされ、電解液分解や界面劣化が進みやすくなります。学術論文では、同一化学系でも充電終止電圧をわずかに下げるだけでサイクル寿命が大きく延びることが報告されており、高密度設計がいかに寿命を犠牲にしているかを裏付けています。

近年、スマートフォンの平均使用年数が延びるにつれ、この矛盾はより顕在化しています。MM総研の調査では、2025年には買い替え理由の約半数が「電池の劣化」になると予測されています。性能が十分でも、バッテリーが先に限界を迎えるためです。これは単なる部品劣化ではなく、エネルギー密度を優先してきた設計思想の帰結と言えます。

つまり、現代のガジェットは「初年度の使い心地」を最大化する代わりに、「数年後の健全性」を消費している側面があります。この現実を理解することが、バッテリー劣化対策や製品選びを考える上での出発点になります。

リチウムイオン電池が劣化する本当の理由

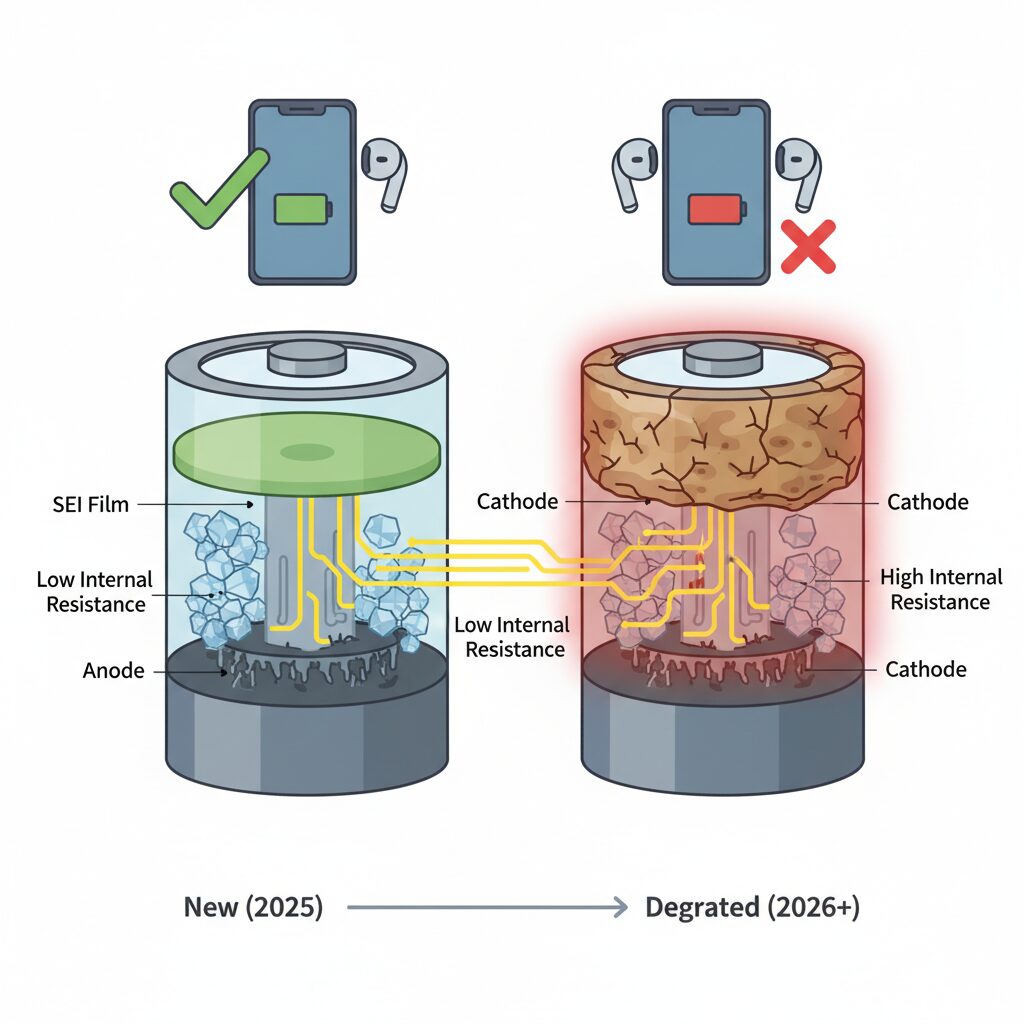

リチウムイオン電池が劣化する本当の理由は、単に「充電回数が多いから」ではありません。**内部では分子レベルの不可逆反応が常に進行しており、使い方や環境によってその速度が大きく変わります。**スマートフォンやノートPCのバッテリーが新品時より早く減るのは、容量そのものが失われる現象と、出力を妨げる抵抗が増える現象が同時に起きているためです。

代表的なのが、負極表面に形成されるSEI被膜の成長です。SEIは電池を安定させる保護膜ですが、形成時にリチウムイオンを消費します。米国や欧州の電池研究をまとめたMDPIのレビューによれば、初期サイクルだけで数%から1割程度の容量がSEI形成により不可逆的に失われることが一般的だと報告されています。**この時点で、バッテリーはすでに“新品同様”ではなくなっています。**

さらに問題なのは、充放電を繰り返すことでSEIが厚く、不均一に成長する点です。被膜が厚くなるほど内部抵抗が増え、高負荷時に電圧が急降下します。カメラ起動やゲーム開始と同時に電源が落ちる現象は、容量不足ではなく抵抗増大が原因であるケースが多いのです。

| 主な劣化要因 | 内部で起きていること | ユーザー体感への影響 |

|---|---|---|

| SEI被膜の成長 | リチウムの不可逆消費と抵抗増加 | 最大容量低下、電圧降下 |

| 高温環境 | 副反応速度の加速 | 劣化スピードの急増 |

| リチウム析出 | 金属リチウムの生成 | 容量の恒久的損失 |

高温は劣化を加速させる最大の触媒です。アレニウスの法則に従い、化学反応速度は温度が上がるほど指数関数的に増加します。45℃を超える環境では、常温に比べてSEI成長や電解液分解が顕著に進むことが、NIHに掲載された高温劣化研究でも示されています。**夏場の車内放置や、充電しながらの高負荷使用が危険視される理由はここにあります。**

もう一つ深刻なのが、急速充電や低温充電時に起こり得るリチウムプレーティングです。本来グラファイト内部に入るべきリチウムが金属として析出し、再利用不能な「死んだリチウム」になります。Frontiers in Energy Researchなどの研究では、これが容量低下だけでなく、安全性リスクにも直結することが指摘されています。

加えて、電極材料そのものも機械的に傷みます。充放電に伴う膨張と収縮が粒子に微細な亀裂を生み、電極から孤立させます。**一度電気的に切り離された活物質は、どれだけ丁寧に充電しても二度と働きません。**このように、リチウムイオン電池の劣化は化学・熱・機械の複合現象であり、時間とともに確実に蓄積していくのです。

SEI被膜と内部抵抗が引き起こす性能低下

リチウムイオンバッテリーの性能低下を語る上で避けて通れないのが、SEI被膜の変質と内部抵抗の増大です。SEI被膜は負極表面に形成される保護層で、正常に機能している間は電解液の過剰分解を防ぎ、安定した充放電を支えています。

しかし使用を重ねるにつれ、この被膜は静的な存在ではなくなります。充放電に伴う負極の膨張と収縮によって微細な亀裂が生じ、その修復過程で新たなSEIが繰り返し形成されます。この過程でリチウムイオンが不可逆的に消費され、実効容量が目に見えず削られていくことが、性能低下の第一段階です。

米国エネルギー省系研究機関やMDPI誌の総説論文によれば、初期数十サイクルで数%から一割近い容量がSEI形成に使われることは一般的とされています。ユーザーが購入直後から感じることのない「初期劣化」は、すでにこの段階で進行しています。

| 変化要因 | 内部で起きる現象 | ユーザー体感への影響 |

|---|---|---|

| SEIの肥大化 | イオン移動距離の増加 | 充電速度の低下 |

| 内部抵抗増大 | 電圧降下の増幅 | 高負荷時の急減電 |

| 高温曝露 | 副反応の加速 | 劣化進行の体感化 |

SEI被膜が厚く不均一になると、次に顕在化するのが内部抵抗の増大です。内部抵抗が上がると、同じ電流を流した際の電圧降下が大きくなり、デバイスは必要な電力を確保できなくなります。その結果、バッテリー残量が残っていても突然シャットダウンする現象が起こります。

これは単なるソフトウェア制御の問題ではなく、電気化学的に説明可能な現象です。Frontiers in Energy Researchなどの研究では、内部抵抗上昇がパワー供給能力を制限し、特にカメラ起動や3D処理といった瞬間的高負荷で顕著になることが示されています。

さらに重要なのが温度の影響です。アレニウスの法則に従い、45℃を超える環境ではSEI成長速度が急激に高まります。夏場の車内放置や充電しながらの高負荷利用は、内部抵抗を一気に引き上げる最短ルートだと、複数の学術レビューが警告しています。

このように、SEI被膜と内部抵抗は静かに、しかし確実に性能を蝕みます。容量低下だけでなく出力低下として現れる点こそが、近年の高性能ガジェットにおいて体感劣化を早めている本質だと言えます。

急速充電で起こるリチウム析出のリスク

急速充電がバッテリー寿命に与える影響を語る上で、最も重要なキーワードがリチウム析出です。これは専門的にはリチウムプレーティングと呼ばれ、本来であればグラファイト負極の層間に穏やかに入り込むはずのリチウムイオンが、その処理能力を超えた条件下で金属リチウムとして表面に析出してしまう現象を指します。一度起きると回復が極めて難しく、容量低下と安全性の両面で深刻な影響を及ぼします。

Frontiers in Energy ResearchやMDPIのレビュー論文によれば、析出は主に高Cレートの急速充電、低温環境、そして高い充電率が重なったときに発生しやすいとされています。特に冬場の屋外や、冷えた状態のスマートフォンをいきなり高速充電器に接続する行為は、ユーザーが自覚しにくい典型的なリスク要因です。

| 条件 | 内部で起きること | 長期的な影響 |

|---|---|---|

| 高出力急速充電 | イオン拡散が追いつかず表面に滞留 | 金属リチウムの析出と容量減少 |

| 低温状態での充電 | 電解液粘度上昇と拡散速度低下 | 析出リスクの急増 |

| 高い充電率付近 | 負極電位が析出電位に接近 | 不可逆的な劣化の進行 |

問題をさらに深刻にするのは、析出した金属リチウムのその後です。多くの場合、電解液と反応していわゆるデッドリチウムとなり、充放電には二度と参加できません。これは単なる一時的な性能低下ではなく、バッテリー内部のリチウム在庫そのものが恒久的に失われることを意味します。

また、IEEEの研究では、析出したリチウムが針状のデンドライトへ成長する可能性も指摘されています。これがセパレーターを突き破ると内部短絡が発生し、最悪の場合は熱暴走や発火に至ります。スマートフォンで発生する確率は低いものの、急速充電が単なる寿命問題にとどまらず、安全設計とも密接に関わっている理由がここにあります。

近年は、充電中にあえてバッテリー温度を最適域まで引き上げ、拡散速度を高めることで析出を抑える制御技術も提案されています。IEEE Xploreに掲載された研究では一定の効果が示されていますが、その一方でSEI被膜の成長を加速させるという新たなトレードオフも生まれます。結果として、急速充電は高度な制御が前提であり、万能な解決策ではないという点が、現在の学術的な共通認識となっています。

ユーザー視点で重要なのは、急速充電を完全に否定することではなく、リチウム析出が起きやすい条件を避ける意識です。冷えた状態での即時急速充電や、満充電付近まで一気に高速で詰め込む使い方は、見えない内部ダメージを蓄積させている可能性が高い行為だと言えます。

20%〜80%運用が寿命を延ばす科学的根拠

バッテリーを20%〜80%の範囲で運用すると寿命が延びると言われる背景には、明確な電気化学的根拠があります。リチウムイオンバッテリーは、残量が極端に低い状態と、満充電に近い高電圧状態の双方で、内部ストレスが急激に高まる特性を持っています。

特に重要なのが電圧です。多くの研究で、**満充電付近では正極材料が不安定化し、電解液の分解反応が加速する**ことが示されています。MDPIに掲載された包括的レビューによれば、高SoC状態が長く続くほど、SEI被膜の成長とリチウム損失が進み、容量低下が不可逆的に進行します。

一方で、20%未満まで使い切る運用も安全ではありません。過度な放電は負極側で銅箔溶出などの副反応を誘発し、これも寿命短縮の原因となります。つまり、上下の極端を避けた中間領域こそが、化学的に最も安定した「安全地帯」なのです。

| SoC範囲 | 内部状態 | 寿命への影響 |

|---|---|---|

| 0〜20% | 過放電リスク、副反応増加 | 劣化が進みやすい |

| 20〜80% | 電圧・反応ともに安定 | 寿命を最も延ばしやすい |

| 80〜100% | 高電圧による化学ストレス | 暦年劣化が加速 |

産業用バッテリーの実験データでは、**充電終止電圧をわずかに下げるだけでサイクル寿命が約2倍に延びる**ケースも報告されています。これはEVメーカーが日常利用で80%充電を推奨している理由と同じで、スマートフォンやノートPCにも共通する物理法則です。

さらに、浅い充放電を繰り返す運用は、電極材料の膨張と収縮を抑え、微細なクラック発生を減らします。FrontiersやIEEEの研究では、フル充放電を繰り返すよりも、中間領域のみを使う方が機械的劣化が緩やかになることが確認されています。

つまり20%〜80%運用は「気休めの節約術」ではなく、**電圧・熱・機械ストレスという三大劣化要因を同時に抑制する、再現性の高い科学的戦略**です。最新OSが充電上限機能を標準搭載し始めたのは、このエビデンスが十分に蓄積された結果だと言えるでしょう。

一晩中充電は本当に問題ないのか

就寝前に充電ケーブルを挿し、朝までつなぎっぱなしにする行為は、多くの人にとって日常的です。結論から言うと、現代のスマートフォンやノートPCでは安全性の面で大きな問題はありません。AppleやGoogleなど主要メーカーのデバイスにはBMSと呼ばれる高度なバッテリー管理機構が搭載され、過充電そのものは物理的に防止されています。

しかし、寿命という観点では話が変わります。リチウムイオンバッテリーは、満充電に近い高電圧状態で長時間放置されるほど劣化が進みやすい特性があります。IEEEに掲載された夜間充電制御の研究によれば、100%到達後も接続を続けると、待機電力でわずかに電圧が下がった瞬間に再充電が行われる補充電が繰り返され、化学的ストレスが蓄積すると報告されています。

この影響を整理すると、以下のような違いがあります。

| 充電方法 | バッテリー状態 | 長期的影響 |

|---|---|---|

| 一晩中100% | 高電圧滞在が長い | 暦年劣化が進みやすい |

| 80〜90%で停止 | 電圧ストレスが低い | 容量低下が緩やか |

| 起床直前に満充電 | 高電圧時間が短い | 寿命への影響が最小 |

実際、産業用電池やEV向けのデータでは、充電終止電圧をわずかに下げるだけでサイクル寿命が大幅に伸びることが示されています。CSIROなど公的研究機関も、満充電状態での放置は安全でも理想的ではないと明言しています。

この問題に対処するため、Appleの「バッテリー充電の最適化」やSonyの「いたわり充電」は、ユーザーの生活リズムを学習し、満充電のタイミングを起床直前にずらします。これは利便性と寿命を両立させる現実的な解決策です。一晩中充電が直ちに故障を招くわけではありませんが、毎晩の積み重ねが数年後のバッテリー最大容量に確実な差を生む点は意識しておく価値があります。

充電器・ケーブル品質が寿命を左右する理由

スマートフォンやノートPCのバッテリー寿命は、セルそのものの性能だけで決まるわけではありません。**実は充電器やケーブルといった給電経路の品質が、劣化速度を大きく左右します**。見た目が同じUSB-Cでも、中身の設計や部材品質には大きな差があり、その差が日々の充電時に確実に蓄積されていきます。

半導体メーカーTexas Instrumentsの技術資料によれば、低品質なケーブルは導体が細く抵抗値が高いため、大電流を流した際に電圧降下が顕著になります。すると端末側では電圧不足を補うために電流制御が頻繁に変化し、**バッテリー管理システムが不安定な充電を強いられる状態**になります。この揺らぎは、バッテリー内部で微細な充放電を繰り返す要因となり、不要な発熱と化学的ストレスを生みます。

特に急速充電対応デバイスでは影響が深刻です。USB Power DeliveryではCCピンによる電力交渉が行われますが、ケーブル内部の品質が低いと交渉が失敗し、充電速度が断続的に変化します。ユーザーは「充電が遅い」と感じるだけですが、内部では**高電圧と低電圧を行き来する非効率な充電**が続き、SEI被膜の成長を促進する温床となります。

| 要素 | 品質が低い場合 | 品質が高い場合 |

|---|---|---|

| ケーブル抵抗 | 電圧降下が大きく発熱しやすい | 電圧が安定し発熱が少ない |

| PD交渉 | 頻繁に失敗・低速化 | 安定した高速充電 |

| バッテリー負荷 | マイクロサイクル増加 | 不要な反応を抑制 |

充電器側の品質も同様に重要です。IEEE規格に基づく電源設計では、直流出力に含まれるリプル電圧を低く抑えることが推奨されていますが、安価な充電器ではこの平滑化が不十分なケースがあります。**過剰なリプルはバッテリーにとって小刻みな充放電を強いるノイズ**となり、長期的には容量低下の一因になり得ます。電池自体はある程度の耐性を持つものの、精密な電圧制御を行うPMICやBMSへの負担は無視できません。

また、USB-Cケーブルではe-Markerチップの有無が安全性と寿命に直結します。3Aを超える電流に対応するにはe-Markerが必須であり、これがないケーブルで高出力充電を行うと、**コネクタ部の異常発熱や焼損リスク**が高まります。ZDNETなどの技術系メディアでも、粗悪なケーブルが端末の充電ポートを物理的に破壊した事例が報告されています。

数千円の高品質な充電器とケーブルは、単なるアクセサリーではありません。**数年単位でバッテリー寿命を守り、結果的にデバイス全体の価値を延ばす投資**です。日々の充電という最も頻繁な行為だからこそ、給電品質への配慮が寿命を左右する決定的な差になります。

ワイヤレス充電が抱える効率と発熱の課題

ワイヤレス充電は、置くだけで充電できるという圧倒的な利便性を提供する一方で、効率と発熱という構造的な課題を抱えています。Qi規格をはじめとする現在主流の方式は電磁誘導を利用しており、送電コイルと受電コイルの間に物理的な接点が存在しません。その結果、エネルギーの一部が不可避的に損失し、**有線充電と比べて20〜30%程度の電力が熱に変換される**ことが、工学系研究やエンジニアコミュニティで広く共有されています。

この熱の問題が厄介なのは、発生場所がバッテリーに近い点です。ACアダプタ側で熱が逃げやすい有線充電と異なり、ワイヤレス充電ではスマートフォン背面と充電パッドの接触面で発熱が集中します。バッテリー劣化研究で知られるMDPIやNIHのレビューによれば、**40℃を超える温度帯ではSEI被膜の成長が加速し、暦年劣化が顕著に進む**ことが確認されています。つまり、ワイヤレス充電中の「じんわりした熱」は、目に見えない形で寿命を削っている可能性があります。

特に効率を左右するのがコイル位置のズレです。数ミリのズレでも結合係数が低下し、送電側は不足分を補おうとして出力を上げます。その結果、充電時間が伸びるだけでなく、余剰なエネルギーが熱として放出されます。AppleのMagSafeや最新のQi2規格が磁石によるアライメントを重視しているのは、この無駄な損失を抑えるためです。ただし、**位置合わせを最適化しても、有線充電より熱負荷が低くなるわけではない**点は誤解されがちです。

| 充電方式 | エネルギー効率 | 発熱の主な発生箇所 |

|---|---|---|

| 有線充電 | 高い(約90%以上) | ACアダプタ、ケーブル |

| ワイヤレス充電 | 低め(約70〜80%) | 端末背面と充電パッド |

さらに見落とされがちなのが、ケース装着時の影響です。厚手のケースや金属リング付きアクセサリーは磁界を乱し、効率低下と局所的な温度上昇を招きます。夏場や高温環境下では、これだけでバッテリー温度が危険域に達するケースも報告されています。IEEEや電池劣化の専門家が指摘するように、**高温と高SoCが同時に重なる状況は、バッテリーにとって最も避けるべき条件**です。

ワイヤレス充電は短時間の補充や就寝前の低出力利用など、使いどころを選べば快適な技術です。しかし、日常的に100%まで充電する用途では、効率と発熱というペナルティを理解した上で使う必要があります。利便性の裏側にある物理的コストを知ることが、バッテリーと長く付き合うための第一歩になります。

2026年版OSに搭載された最新バッテリー保護機能

2026年版OSにおける最新バッテリー保護機能の本質は、単なる「充電を止める仕組み」ではなく、電池の化学的ストレスを時間軸で最小化する知能化制御へと進化している点にあります。従来はユーザーの操作に依存していた充電管理が、OS主導で自動最適化される段階に入りました。

背景にあるのは、満充電状態での高電圧滞在が劣化を加速させるという電池研究の共通見解です。MDPIやIEEEのレビュー論文によれば、高SoC領域での正極酸化反応や電解液分解は、暦年劣化の主要因とされています。2026年版OSはこの知見を前提に、「どれだけ充電するか」よりも「どれだけ高電圧に置かないか」を重視する設計思想を採っています。

代表例として、iOS 18では充電上限を80〜95%の範囲で細かく指定でき、さらに使用履歴から推奨値を提示します。Appleのサポート資料によれば、これは産業用電池で実証されている「終止電圧を0.1V下げるだけで寿命が倍増し得る」という知見を、一般ユーザー向けに翻訳した実装です。

Android陣営でも思想は共通しています。SonyやSamsungは、就寝中の充電を想定し、80%付近で一旦停止させる制御をOSレベルで統合しています。特にSonyのHSパワーコントロールは、給電をバッテリー経由から切り離すことで、充放電サイクルそのものを発生させない点が特徴です。これは電池劣化の二大要因であるSEI成長と機械的ストレスを同時に回避する、極めて合理的なアプローチです。

| 保護機能の種類 | OS制御の内容 | 劣化抑制の理屈 |

|---|---|---|

| 充電上限設定 | 80〜95%で充電停止 | 高電圧域での副反応抑制 |

| 最適化夜間充電 | 起床直前に満充電 | 高SoC滞在時間の短縮 |

| バイパス給電 | バッテリーを介さず給電 | 充放電サイクルの回避 |

2026年版OSのもう一つの特徴は、ユーザーに劣化を「感じさせない」点です。上限設定中でも必要に応じて自動的に100%まで充電する挙動は、BMSのキャリブレーション精度を維持するためであり、AppleやGoogleが公式に説明しています。これは表示上の違和感よりも、長期的な残量推定精度を優先した判断です。

こうしたOS制御は、EUバッテリー規則が求めるバッテリー状態の可視化とも親和性が高く、今後はSoHや充電履歴を前提とした管理が標準になります。2026年版OSのバッテリー保護機能は、ユーザーの手間を増やすのではなく、使い方を変えずに寿命を延ばすための静かなインフラとして完成度を高めています。

日本市場で変わる修理・リセールとバッテリー価値

日本市場ではここ数年、ガジェットの価値基準が静かに、しかし確実に変わりつつあります。性能やデザイン以上に、バッテリーの状態が修理コストとリセール価格を大きく左右する時代に入っています。背景にあるのは、端末の高性能化による買い替え理由の変化と、中古流通市場の成熟です。

MM総研の調査によれば、国内スマートフォンの買い替え理由として「電池の劣化」が占める割合は年々上昇しており、2025年には約半数に達すると予測されています。数年前のモデルでも日常利用には十分な性能を持つ今、バッテリーが実質的な寿命を決める部品になっていることを示しています。

この変化は、メルカリやイオシス、じゃんぱらといった二次流通の現場でより顕著です。特にiPhoneでは設定画面に表示される「バッテリー最大容量」が事実上の共通指標として機能しており、数値ひとつで査定額が大きく動きます。

| バッテリー最大容量 | 中古市場での評価 | 価格への影響傾向 |

|---|---|---|

| 90%以上 | 状態良好・美品扱い | 高値維持、減額ほぼなし |

| 80〜89% | 通常使用レベル | 数千円規模の減額 |

| 80%未満 | 交換推奨ライン | 大幅減額、敬遠されやすい |

Appleが公式に80%をバッテリー交換の目安としていることもあり、この数値は消費者心理に深く浸透しています。日常的に80〜90%制限で運用しているユーザーは、数年後の売却時に数千円から一万円前後の差として恩恵を受けるケースが珍しくありません。

一方、修理の選択肢も日本独自の事情を抱えています。正規修理は防水性能の維持や純正部品の信頼性が強みですが、2025年時点でハイエンドモデルのバッテリー交換費用は1万5千円から2万円前後と高額です。これに対し、登録修理業者制度のもとで営業するサードパーティ修理は費用と時間の面で優れていますが、iPhoneでは「不明な部品」表示や最大容量表示不可といった制限が残ります。

こうした状況に変化を与えつつあるのが、EUのバッテリー規則です。欧州委員会の発表によれば、ユーザーの修理する権利を前提とした設計や、バッテリー情報の可視化が義務化され、グローバルメーカーは対応を迫られています。Appleが純正部品の一般販売や中古純正部品の活用を進めているのは、その流れの一環です。

日本では古くから「もったいない」という価値観が根付いており、使用済み小型家電から資源を回収する都市鉱山の考え方も浸透しています。バッテリーを労わる使い方は、端末を高く売るためだけでなく、資源循環や環境負荷低減にも直結する行為です。日々の充電習慣が、将来の修理費用、リセール価格、そして社会的価値にまで影響する点を意識することが、2026年以降の日本市場では重要になっています。

全固体電池はいつ私たちの手元に来るのか

全固体電池は「次に来るバッテリー革命」として語られ続けてきましたが、2026年時点では、私たちの手元に届く時期がかなり具体的に見え始めています。結論から言えば、**用途によって到達時期は大きく異なり、ガジェット全般に一気に普及するわけではありません**。

まず、最も早いのはウェアラブルや小型デバイスです。IDTechExやMDPIの技術レビューによれば、酸化物系やポリマー系の小型全固体電池は、エネルギー密度よりも安全性と形状自由度が重視される領域で先行実用化が進んでいます。村田製作所とQuantumScapeの提携はその象徴で、積層セラミック技術を応用した超小型セルは、**イヤホンや医療・産業用センサーではすでに実用段階に入っています**。

| 用途 | 想定時期 | 現実的な到達ライン |

|---|---|---|

| ウェアラブル | 2026〜2028年 | 一部モデルで搭載開始 |

| スマートフォン | 2030年前後 | 高価格帯・限定採用 |

| EV・大型機器 | 2027〜2030年 | 量産とコスト次第 |

一方、多くの読者が気になるスマートフォンへの搭載は、もう一段階ハードルが高いです。スマートフォンは高エネルギー密度、急速充電、薄型化、低コストを同時に満たす必要があります。MDPIやIDTechExが指摘する最大の課題は、**固体電解質と電極の界面抵抗、そして量産時の歩留まり**です。この問題は研究室レベルでは解決の兆しがあるものの、数億台規模で安定供給するには時間が必要とされています。

EV分野では状況がやや異なります。トヨタ自動車は公式ロードマップで、2027〜2028年に全固体電池EVの実用化を目指すと明言しています。航続距離1000km、充電10分、耐久性40年という目標は非常に野心的ですが、これはまず車載用途で高価格帯から導入される前提です。**この車載向け技術が成熟し、小型化・低コスト化された後に、スマートフォンへ波及する**という流れが現実的です。

つまり、2026年に全固体電池が「誰でも使える技術」になることはありません。しかし、2020年代後半には「特定用途では当たり前」、2030年前後には「一部のハイエンドガジェットで選択肢の一つ」になる可能性が高いと、多くの専門家は見ています。

重要なのは、全固体電池が来るまでの空白期間です。その間はシリコン負極の改良型リチウムイオン電池が主役であり、ユーザー体験は徐々に改善されていきます。全固体電池は突然すべてを置き換えるのではなく、**静かに、しかし確実に、私たちの身近なデバイスから浸透していく技術**だと理解しておくと、期待と現実のギャップに振り回されずに済みます。

次世代バッテリーがもたらすガジェット体験の未来

次世代バッテリー技術は、単に「長持ちする」だけでなく、ガジェット体験そのものを根本から変えようとしています。**充電という行為が意識の外に追いやられ、デバイスが常に最高のパフォーマンスを維持する世界**が、現実味を帯びてきました。

その象徴が全固体電池です。トヨタが示したロードマップでは、全固体電池は高エネルギー密度と安全性を両立し、数十年単位の耐久性を視野に入れています。IDTechExやMDPIのレビュー論文によれば、液体電解質を用いない構造は、可燃性リスクを大幅に低減し、SEI被膜の不安定成長や電解液分解といった従来の劣化要因を構造的に回避できるとされています。

この特性がガジェットにもたらす変化は明確です。例えばスマートフォンでは、バッテリー寿命を気にした80%制限や夜間充電の最適化といった工夫が不要になります。**購入時の性能が、数年後もほぼ同じ体感で維持される**ため、ユーザー体験は「所有期間」に縛られなくなります。

| 技術 | ユーザー体験の変化 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 全固体電池 | 充電回数・劣化を意識しない使用 | 長期性能維持と高い安全性 |

| シリコン負極 | 薄型でも長時間駆動 | 携帯性とバッテリー持ちの両立 |

| NTO系電池 | 数分の充電で実用レベル | 待ち時間の消失 |

シリコン負極の進化も見逃せません。InsideEVsが報じたGroup14などの研究では、ナノ構造化によって膨張問題を抑制しつつ高容量化を実現しています。これにより、ウェアラブルやARグラスのような小型デバイスでも、**一日中使えるバッテリー持続時間と軽量化の両立**が可能になります。

さらに、東芝のニオブチタン酸化物系SCiBが示す「数万回充放電」という特性は、ガジェットの使い捨て文化を終わらせる可能性を秘めています。研究者や業界関係者の見解では、こうした長寿命電池は、OSアップデート期間の長期化や修理前提設計と組み合わさることで、デバイスを10年単位で使うという新しい常識を生み出すとされています。

**次世代バッテリーがもたらす最大の価値は、性能向上以上に「不安からの解放」**です。残量表示や劣化率を気にせず、やりたいことに集中できる環境こそが、これからのガジェット体験の中核になっていきます。

参考文献

- MDPI:Unraveling the Degradation Mechanisms of Lithium-Ion Batteries

- European Commission:European Commission Unveils Two Proposals Impacting the EU Batteries Regulation

- Apple Support:About Charge Limit and Optimized Battery Charging on iPhone

- Geotab:EV Battery Health: Key Findings from 22,700 Vehicle Data Analysis

- IDTechEx:Solid-State Batteries 2026–2036: Technology, Forecasts, Players

- Toyota Global Newsroom:Toyota sets out advanced battery technology roadmap