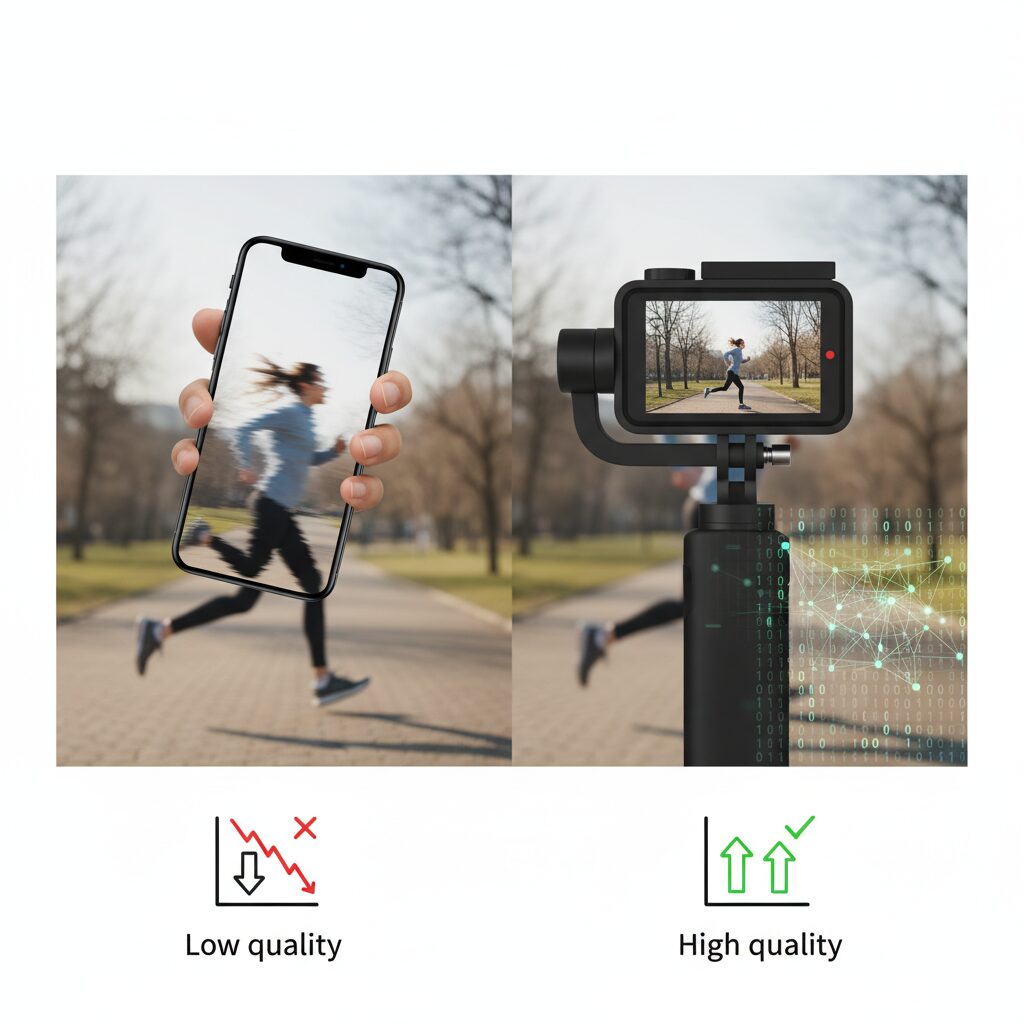

スマートフォンやアクションカメラで動画を撮影したとき、「なぜかブレてしまう」「カタログスペックほど綺麗に撮れない」と感じたことはありませんか。2026年現在、手ぶれ補正は単なる補助機能ではなく、デバイス体験そのものを左右する中核技術へと進化しています。

かつては光学式(OIS)か電子式(EIS)かという単純な選択でしたが、今やAIによるコンピューテーショナル・イメージングが加わり、技術の前提が大きく変わりました。スマホで走りながら撮っても滑らかな映像が得られたり、暗所でもブレを感じにくくなった背景には、半導体やセンサー構造、AIアルゴリズムの劇的な進化があります。

本記事では、2026年時点での手ぶれ補正技術を俯瞰し、OISとEISの違いからAIスタビライゼーションの最前線、主要スマートフォンやカメラでの実装事例、さらにはスマートグラスや社会インフラへの広がりまでを整理します。ガジェット選びで後悔しないための視点と、これから数年で起きる変化を理解できる内容ですので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

イメージスタビライゼーションとは何か

イメージスタビライゼーションとは、撮影時に人の手や身体、乗り物の振動などによって生じる意図しない揺れを抑え、写真や動画をより鮮明に記録するための技術です。かつては一眼カメラの付加機能という位置づけでしたが、2026年現在では映像体験の質そのものを左右する基盤技術として、スマートフォンやアクションカメラ、ウェアラブルデバイスにまで広く浸透しています。

人の手ぶれはランダムかつ高速で発生します。特に動画撮影では、わずかな上下動や回転が連続フレームに蓄積し、視聴者に強い違和感や酔いを引き起こします。そのためイメージスタビライゼーションは、単に「ブレを消す」だけでなく、人間の視覚が自然だと感じる動きを再構成する技術へと役割を拡張してきました。

基本となる考え方は、揺れを検知し、それと逆方向の補正を加えることです。このアプローチには大きく分けて二系統が存在し、物理的に光の経路を制御する方法と、撮影後のデータを演算処理で安定させる方法に分かれます。ソニーのカメラ技術解説や放送・映像工学分野の知見によれば、この違いは画質や遅延、デバイス設計に直接影響します。

| 観点 | 光学的アプローチ | 電子的アプローチ |

|---|---|---|

| 補正の方法 | レンズやセンサーを物理的に動かす | 画像データを演算処理で補正する |

| 画質への影響 | 露光自体が安定し劣化が少ない | 処理次第で解像感が変化する |

| 得意な用途 | 暗所や望遠撮影 | 動画や激しい動きの撮影 |

重要なのは、イメージスタビライゼーションが「完全な静止」を目指していない点です。例えば歩きながらの撮影では、すべての揺れを消すと映像が不自然になります。そのため近年は、撮影者の意図的な動きと不要なブレを区別し、残すべき動きは残すという設計思想が重視されています。これはGoogleが提唱するコンピュテーショナルイメージングの研究でも繰り返し言及されています。

2026年時点のイメージスタビライゼーションは、ハードウェアとソフトウェア、さらにAIが密接に連携することで成立しています。単なる補正機構ではなく、デバイスが現実世界を安定して認識するための「視覚の土台」として機能している点こそが、現代的な定義と言えます。

光学式手ぶれ補正(OIS)の仕組みと2026年の到達点

光学式手ぶれ補正、いわゆるOISは、2026年においてもなお撮像品質の土台を支える中核技術です。最大の特徴は、**撮影中に発生するブレを物理的に打ち消す点**にあります。レンズ内、あるいはイメージセンサー自体を微細に動かし、露光中の像のズレを補正するため、画像生成の根本段階でブレを抑えられます。

仕組みとしては、ジャイロセンサーが角速度を検知し、その情報をもとにボイスコイルモーターなどの電磁アクチュエータが補正系を逆方向へ即座に駆動します。この制御はミリ秒単位で行われ、特にシャッタースピードが遅くなりがちな暗所や望遠撮影で威力を発揮します。ソニーのデジタルイメージング分野の技術解説によれば、露光中の光の軌跡そのものを安定させられる点が、後処理型補正との決定的な違いとされています。

2026年時点のOISは、単に揺れを打ち消す段階を超え、制御精度と応答性が飛躍的に向上しています。イメージセンサーの高速読み出し化や、アクチュエータの小型高出力化が進んだことで、**人の手では感じ取れない微振動まで補正対象に含められるようになりました**。その結果、静止画だけでなく動画撮影時の基礎安定性も大きく底上げされています。

| 比較項目 | 従来世代のOIS | 2026年世代のOIS |

|---|---|---|

| 補正単位 | レンズシフト中心 | センサーシフト併用が主流 |

| 応答速度 | 数ミリ秒単位 | サブミリ秒級まで短縮 |

| 補正精度 | 大きな手ブレ中心 | 微細振動まで対応 |

特に象徴的なのが、スマートフォンで主流となったセンサーシフト式OISです。レンズではなく撮像素子を動かすことで、モジュール全体を薄型化しつつ、補正自由度を高めています。Appleが早期にこの方式を採用したことはよく知られており、専門家レビューでも「光学式と意識させない自然さ」が高く評価されています。

また、半導体技術の進歩もOISの到達点を押し上げました。ソニーの積層型CMOSセンサーはダイナミックレンジと高感度を両立し、結果としてシャッタースピードを速めやすくしています。これは補正機構に頼り切るのではなく、**ブレが発生しにくい撮影条件を作り出すという間接的な進化**です。

2026年のOISは、派手さこそありませんが、映像体験の「最低品質」を確実に引き上げる存在です。AIによる高度な処理が注目される時代だからこそ、光を正確に受け止める物理補正の完成度が、最終的な画質差として静かに効いてきます。

電子式手ぶれ補正(EIS)の進化とAIの役割

電子式手ぶれ補正(EIS)は、かつて「画角が狭くなる代わりに動画を安定させる簡易的な仕組み」と認識されていました。しかし2026年時点では、その位置づけは大きく変わっています。AIの本格的な導入によって、EISは物理的制約を超える知的補正技術へと進化しました。

従来のEISは、センサー全面から少し小さな領域を切り出し、フレームごとのズレを補正する方式が主流でした。この方法は構造がシンプルな一方、トリミングによる解像度低下や、露光中に生じたモーションブラーを除去できないという課題を抱えていました。特に暗所や激しい動きでは、補正の限界が顕著でした。

2026年のEISを特徴づけるのは、AIによる「予測」と「再構成」です。加速度センサーやジャイロセンサーのデータをAIがリアルタイムで解析し、次に起こる揺れをミリ秒単位で予測します。その上で、単なる位置合わせではなく、失われた画素情報を推論によって補完するアルゴリズムが実用化されています。

| 世代 | 補正アプローチ | ユーザー体験 |

|---|---|---|

| 従来型EIS | フレーム位置の後処理補正 | 画角減少と不自然な動きが発生 |

| AI統合EIS | 揺れ予測+画素再構成 | 自然で滑らかな映像表現 |

Googleが展開する動画ブーストの思想は、その象徴的な事例です。Googleの公式解説によれば、デバイス内処理とクラウドAIを組み合わせることで、走行中の激しい上下動でもレール撮影のような安定映像を実現しています。さらに2026年世代では、意図的なパン操作と偶発的な手ぶれをAIが識別し、映像表現を損なわない補正が可能になっています。

また、アクションカメラ分野では5K以上の高解像度記録と60fps以上の高フレームレートが標準化しました。これにより、EISは十分な余剰画素と時間情報を活用でき、補正精度が飛躍的に向上しています。ビックカメラなどの専門レビューでも、「電子式とは思えない自然さ」が評価軸として語られるようになりました。

EISはもはや妥協の選択肢ではありません。AIと半導体性能の進化を背景に、物理機構に依存しない柔軟性と拡張性を武器とする、中核的な映像基盤へと成長しています。

OISとEISを数値と実用面から比較する

OISとEISを比較する際に重要なのは、「仕組みの違い」ではなく、実際の撮影体験にどれほど差が出るのかという数値的・実用的な観点です。2026年時点では、両者の差は単純な優劣ではなく、撮影条件によって明確に現れる形へと整理されています。

まず数値面で最も大きな差が出るのが、シャッタースピードとブレ耐性の関係です。光学式手ぶれ補正は、露光中そのものを物理的に安定させるため、一般的に2〜4段分のシャッタースピード低速化が可能だとされています。これはソニーやキヤノンが公表している評価基準に基づくもので、例えば本来1/60秒が限界のシーンでも、1/8秒前後まで実用レベルを保てる計算になります。

一方、電子式手ぶれ補正は露光後のフレーム処理が前提となるため、シャッタースピードそのものを下げる効果はありません。暗所で1/8秒の露光を行った場合、EISではモーションブラーが残りやすく、AI補完を行っても細部の質感はOISに及ばないケースが多いです。この点については、英国王立写真協会の技術解説でも「露光中の光学的安定化は依然として代替困難」と指摘されています。

| 比較項目 | OIS | EIS |

|---|---|---|

| 補正効果の指標 | 2〜4段分の手ぶれ耐性 | フレーム間変位の補正量に依存 |

| 画角への影響 | 影響なし | 約5〜15%のトリミング |

| 暗所耐性 | 非常に高い | AI処理次第で改善 |

次に実用面で差が体感しやすいのが、画角と構図の自由度です。EISは構造上、センサー全域を使わず余白を残して撮影するため、4K動画では実効的に3.5K前後の情報量しか使われない場合があります。アクションカメラやスマートフォンでは許容されやすい一方、風景や建築物の撮影では、わずかな画角の狭まりが構図の制約として現れます。

逆に動画用途では、EISの実用性が数値以上に高く評価されています。60fpsや120fpsで撮影した映像を前提とすると、フレーム間の移動量は1/60秒、1/120秒単位に細分化され、アルゴリズム補正の精度が飛躍的に向上します。Googleの技術資料によれば、高フレームレートとEISを組み合わせた場合、歩行時の上下動は最大80%以上低減できるとされています。

コストと設計面も実用比較では無視できません。OISは可動部品と精密な組み立てを要するため、1ユニットあたり数千円規模のコスト増につながります。これに対しEISはSoC性能とソフトウェア資産に依存するため、量産時のコスト効率が高く、ミドルレンジ端末でも高度な補正が実現可能です。

総合すると、OISは「1枚の写真を失敗なく撮るための保険」、EISは「連続する体験を滑らかに見せるための演出装置」と数値的にも役割が分かれています。2026年のデバイス選びでは、この違いを理解した上で、自分の撮影シーンにどちらの数値が効いてくるのかを見極めることが、満足度を大きく左右します。

AIコンピューテーショナル・スタビライゼーションの最前線

2026年の手ぶれ補正は、AIコンピューテーショナル・スタビライゼーションによって質的転換を迎えています。これは単なる電子式手ぶれ補正の高度化ではなく、AIが物理現象そのものを理解し、未来のブレを予測したうえで映像を再構成するという、新しい映像生成の領域に踏み込んだ技術です。撮影後にブレを修正する発想から、撮影中に最適な映像結果を先回りして作る発想へと変わっています。

中核にあるのが、フィジカルAIと呼ばれる概念です。カメラに内蔵されたジャイロセンサーや加速度センサーのデータを、AIエージェントがミリ秒単位で解析し、次に起こる揺れを確率的に予測します。Googleが公式に説明しているPixelシリーズの動画処理では、映像フレーム情報とセンサーデータを統合し、意図的なパンやチルトと、偶発的な手ぶれを切り分ける仕組みが採用されています。これにより、動きは残しつつ不快な揺れだけを除去するという、人間の感覚に近い補正が可能になっています。

特に注目すべき進化は、失われた画素をAIが再構成する点です。従来の電子式補正ではトリミングによる画角低下が避けられませんでしたが、2026年世代のアルゴリズムでは、過去フレームや周辺情報を基に欠損部分を補完します。スタンフォード大学やMITのコンピューテーショナル・イメージング研究でも、時系列画像からの高精度な画素復元は現実的段階に入ったと報告されており、商用デバイスへの実装が一気に進みました。

| 観点 | 従来型EIS | AIコンピューテーショナル方式 |

|---|---|---|

| 補正タイミング | 撮影後処理 | リアルタイム予測+生成 |

| 画角 | トリミングで減少 | 再構成により維持 |

| 動きの自然さ | 不自然になりやすい | 意図を理解し自然 |

この技術進化を支えているのが、半導体とフレームレートの向上です。5K以上の高解像度記録や120fps撮影が一般化したことで、AIはより細かな時間分解能で動きを分析できます。高フレームレートはブレの差分を小さくし、補正精度を飛躍的に高めます。ソニーやサムスンの積層型CMOSセンサーによる高速読み出しも、AI処理の前提条件として極めて重要です。

実用面では、走行中の撮影やウェアラブルデバイスで真価を発揮します。Pixelの動画ブーストは、クラウドAIを併用することで、激しい上下動を受けた映像をまるでジンバル撮影のように変換します。Googleによれば、被写体の骨格や動線を理解したうえで補正強度を調整しており、人物の表情や背景の安定感が同時に保たれます。これは単なるブレ補正ではなく、映像体験そのものを再設計する処理だと言えます。

AIコンピューテーショナル・スタビライゼーションは、撮影者の技量差を吸収し、誰でも安定した映像を得られる環境を作り出しました。カメラが「揺れないようにする装置」から、「最適な映像を生成する知的エージェント」へと変わった今、スタビライゼーションは画質評価の裏方ではなく、デバイス価値を左右する主役の技術になっています。

イメージセンサーと半導体技術が補正性能を左右する理由

手ぶれ補正の性能は、光学式か電子式かという方式の違いだけで決まるものではありません。**実際には、イメージセンサーと半導体技術の世代差が、補正精度の上限を決定づけています**。2026年時点では、補正アルゴリズムを支える「土台」として、センサー構造と読み出し回路の進化が極めて重要になっています。

まず注目すべきは、イメージセンサーの読み出し速度です。電子式手ぶれ補正はフレーム間のズレを解析しますが、センサーの読み出しが遅いとローリングシャッター歪みが発生し、補正自体が不正確になります。ソニーの積層型CMOSや、サムスンが開発する多層構造センサーは、**高速かつ安定した全画素読み出し**を可能にし、補正アルゴリズムが前提とする「正しい映像データ」を提供しています。

特にソニーの2層トランジスタ画素積層型CMOSセンサーは、フォトダイオードとトランジスタを分離した構造により、飽和信号量が従来比で約2倍に拡大したと公式に説明されています。これにより暗所でもシャッタースピードを速めやすくなり、**補正以前にブレを発生させにくい撮像条件**を作れる点が大きな意味を持ちます。

| 技術要素 | 半導体・センサー進化の内容 | 手ぶれ補正への影響 |

|---|---|---|

| 積層構造 | 回路と受光部を分離・多層化 | 高速読み出しで歪みを低減 |

| 低ノイズ化 | アンプ領域拡大による信号安定 | 暗所でも補正精度が維持 |

| オンセンサー処理 | ロジック層に演算回路を内蔵 | 補正の遅延を最小化 |

さらに重要なのが、半導体プロセスの微細化とロジック統合です。サムスンが開発中とされる3層ハイブリッドセンサーでは、下層にロジック回路やメモリを配置し、**撮像と同時に前処理や一時バッファリングを行える構造**が想定されています。これは、手ぶれ補正をSoC任せにせず、センサー段階で精度を高める方向性です。

このアプローチは、GoogleやAppleが重視するコンピューテーショナル・イメージングとも親和性が高いとされています。IEEEや主要半導体メーカーの技術解説でも、高速・低遅延なセンサーデータがAI補正の成否を左右すると繰り返し指摘されています。**AIは万能ではなく、入力される映像が正確であるほど、補正結果も自然になる**という原則があるためです。

結果として2026年の手ぶれ補正は、アルゴリズム単体の競争から、イメージセンサーと半導体を含めた総合設計の競争へと移行しています。ガジェット選びにおいても、補正方式の名称だけでなく、**どの世代のセンサーと半導体が使われているか**が、実写性能を見極める重要な判断材料になっています。

iPhone・Pixel・Galaxyに見る最新実装事例

2026年時点での手ぶれ補正技術は、iPhone・Pixel・Galaxyという三大プラットフォームにおいて、それぞれ異なる思想で実装されています。共通しているのは、光学式と電子式を単純に足し合わせるのではなく、AIを前提とした設計に移行している点です。

まずiPhoneでは、Appleが長年磨いてきたセンサーシフト式OISが中核に据えられています。iPhone 17 Proでは、撮影時の微細な揺れを物理的に抑えつつ、A19チップのISPがフレーム単位で残留ブレを補正します。Appleの公式開発者向け資料によれば、動画撮影時には「意図的なパン操作」を検出し、補正を弱める制御が組み込まれており、結果として映画的なカメラワークを崩さない安定性が実現されています。

Google Pixelはアプローチが対照的です。Pixel 10 Proでは、ハードウェア構成以上にAI処理が支配的な役割を果たしています。動画ブースト機能は、端末内のジャイロデータと映像解析結果をクラウドAIで統合処理し、撮影後にスタビライゼーションを再構築します。Googleによれば、暗所動画におけるフレーム間ブレ量は従来比で大幅に低減されており、夜景や室内撮影での安定感がPixelの最大の強みとなっています。

Galaxy S26 Ultraは、物理性能を極限まで高める戦略を取っています。サムスン電子が開発した高画素センサーと強力なOISユニットにより、特に高倍率ズーム時の手ぶれ補正が際立ちます。100倍ズーム領域でも手持ち撮影が成立するのは、センサーの高速読み出しとEISのリアルタイム補正を並列動作させているためです。サムスンの技術解説では、ズーム倍率に応じて補正アルゴリズムを切り替える適応制御が採用されていると説明されています。

| 機種 | 補正設計の主軸 | 特徴的な強み |

|---|---|---|

| iPhone | センサーシフトOIS+ISP | 自然な映像表現と一貫性 |

| Pixel | AIコンピューテーショナル補正 | 暗所動画の圧倒的安定性 |

| Galaxy | 高性能OIS+適応型EIS | 超望遠撮影での実用性 |

このように、同じ「手ぶれ補正」であっても、iPhoneは表現の質、Pixelは知能化、Galaxyは物理性能という異なる最適解を提示しています。どの体験を重視するかによって、最適なデバイスが変わる段階に入ったことが、2026年の最大の特徴です。

アクションカメラと360度スタビライゼーションの標準化

アクションカメラの世界では、2026年に入り360度スタビライゼーションが事実上の標準仕様になりつつあります。かつては上位モデルだけの差別化要素でしたが、現在はミドルレンジでも当たり前の体験として提供されています。これは単なる手ぶれ補正の進化ではなく、撮影思想そのものの変化を意味します。

最大の特徴は、カメラが「前方だけ」を見る存在ではなく、「全方位を常時記録するセンサー」へと役割を変えた点です。360度で取得した映像データを前提にすることで、撮影後に自由な画角を切り出し、水平や傾きを完全に再定義できます。**ユーザーはカメラの向きを気にせず、行動そのものに集中できる**ようになりました。

家電量販店の市場分析や主要メーカーの製品仕様によれば、2026年モデルでは5K以上の高解像度記録がほぼ標準化しています。これは電子式手ぶれ補正に必要なトリミング耐性を確保するためで、最終出力を4Kに保ったまま大胆な補正が可能になります。

| 技術要素 | 2026年の標準水準 | ユーザー体験への影響 |

|---|---|---|

| 記録解像度 | 5K〜6K | 強力な補正後も高精細な4K出力を維持 |

| フレームレート | 60〜120fps | 激しい動きでも補正精度が安定 |

| 水平維持 | 360度常時対応 | 自転車やスキーでも映像が傾かない |

特に注目されるのが高フレームレートとの組み合わせです。1フレームあたりの時間が短くなることで、ジャイロセンサーと映像解析の誤差が減少し、AIによる補正予測がより正確になります。専門誌や技術解説でも、高fps化は360度スタビライゼーションの完成度を左右する重要要素と評価されています。

さらに2026年モデルでは、ヘルメットやハンドルバーに装着された外部センサーとカメラが連携する仕組みも一般化しています。これにより、カメラ単体では検知しきれない微細な振動まで補正可能となり、**手持ちジンバルを使わなくても映画的な滑らかさ**が得られます。

この結果、アクションカメラは「ブレを抑える道具」から「後処理を前提に最適解を生成する映像エンジン」へと進化しました。360度スタビライゼーションの標準化は、映像制作の敷居を下げるだけでなく、誰でも同じ品質に近づけるという点で、ガジェット体験の民主化を象徴する動きと言えます。

スマートグラスとウェアラブルが求める新しい安定化技術

スマートグラスやウェアラブルデバイスにおいて、手ぶれ補正は「撮影品質の向上」という従来の目的を超え、体験そのものの安定性を左右する中核技術になりつつあります。スマートフォンと決定的に異なるのは、カメラが常に人の身体、とりわけ頭部の動きと直結している点です。人は1秒間に数回、無意識に首や視線を動かしており、その微細な揺れを放置すると映像のブレだけでなく、強い違和感や酔いを引き起こします。

この課題に対し、2026年時点で主流になりつつあるのが「視覚体験を前提にした安定化」という考え方です。ソニーやメタ、アップルが研究を進める次世代スマートグラスでは、単純に映像全体を固定するのではなく、ユーザーの注視点を基準に補正を行う方式が重視されています。アイトラッキングで取得した視線情報と、ジャイロ・加速度センサーのデータをAIが統合し、脳が重要と認識している領域だけを優先的に安定させます。スタンフォード大学のヒューマンビジョン研究でも、視線と映像安定の同期が没入感と快適性を大きく左右することが示されています。

また、ウェアラブル特有の制約として、消費電力と遅延の問題があります。スマートフォンのように大規模な光学式手ぶれ補正を搭載することは難しく、多くの製品は電子式とAI補正を軸に設計されています。ここで重要になるのが、オンデバイスAIによる超低遅延処理です。インテルやクアルコムが発表しているAR向けSoCでは、数ミリ秒単位で姿勢変化を予測し、映像を先回りして補正する仕組みが組み込まれています。遅延が10ミリ秒を超えると、現実と表示のズレを人間は敏感に察知します。

| 観点 | スマートフォン | スマートグラス・ウェアラブル |

|---|---|---|

| 主な揺れの原因 | 手持ち操作による腕の振動 | 頭部・視線・歩行による常時変動 |

| 補正の優先対象 | 画面全体の安定 | 注視点・体験の自然さ |

| 許容遅延 | 比較的余裕あり | 極めて低遅延が必須 |

さらに注目されているのが、周辺ウェアラブルとの連携です。アップルがAirPods Proに搭載している高精度モーションセンサーのように、耳や身体の動きから得られる情報をスマートグラス側にフィードバックし、全身の姿勢変化を推定する研究が進んでいます。これは単なる手ぶれ補正ではなく、人間の知覚モデルそのものを安定化させる試みと言えます。

スマートグラスとウェアラブルが求めているのは、もはや「揺れない映像」ではありません。現実世界とデジタル情報が自然に重なり、違和感なく行動できる視覚の基盤です。手ぶれ補正はその裏側で常に働くインフラとなり、使っていることすら意識させない完成度が求められる段階に入っています。

ガジェット選びで手ぶれ補正をどう評価すべきか

ガジェット選びで手ぶれ補正を評価する際、まず重要なのはスペック表に書かれた方式名だけを鵜呑みにしないことです。2026年時点では、光学式と電子式、さらにAI補正が複雑に組み合わされており、単純な優劣では判断できなくなっています。評価の軸を「どんな撮影体験を安定させたいか」に置くことが、失敗しない選び方につながります。

例えば静止画中心で暗所や望遠撮影が多い場合、露光そのものを安定させる光学式の寄与が依然として大きいです。ソニーのイメージセンサー開発資料によれば、暗所でシャッタースピードを稼げること自体がブレ発生率を下げるとされています。一方、動画や歩き撮りでは、AIを活用した電子式の完成度が体感品質を大きく左右します。

| 評価観点 | 注目ポイント | 見落としやすい注意点 |

|---|---|---|

| 静止画の安定性 | 光学式の補正段数やセンサーシフト有無 | 画素数が高くても補正が弱いと失敗率が上がる |

| 動画の滑らかさ | AI補正の自然さとパン判定 | 過剰補正による不自然な動き |

| 暗所性能 | 高感度耐性と露光時間 | 電子補正だけではブレは消えない |

評価時にもう一つ重要なのがプレビュー体験です。AppleやGoogleの開発者向け解説でも触れられていますが、撮影中の画面が安定して見えるかどうかは、構図決定の精度に直結します。実際の記録映像だけでなく、撮っている最中にどれだけ安心して構えられるかも比較すべき指標です。

またレビュー動画やベンチマークを見る際は、点数よりもどの条件で評価されているかに注目してください。走行撮影、低照度、ズーム倍率など条件が異なれば結果も大きく変わります。DXOMARKなど権威ある評価機関でも、シーン別スコアを重視する流れが強まっています。

最終的には、手ぶれ補正は単体性能ではなく、センサー、プロセッサ、AIアルゴリズムの総合力です。カタログ上の方式名よりも、自分の使い方に近い実写サンプルや評価条件を照らし合わせることが、2026年のガジェット選びでは最も合理的な評価方法と言えます。

参考文献

- Sony Semiconductor Solutions:世界初 2層トランジスタ画素積層型CMOSイメージセンサー技術を開発

- Google Store Japan:Google Pixel の動画ブーストは進化した手ぶれ補正

- GIGAZINE:iPhone 18のカメラセンサー製造はSONYではなくSamsungが担当か

- Impress Watch:2026年は『AIとデバイス』の年に 今年の流れを予測する

- ビックカメラ.com:【2026年】アクションカメラのおすすめと選び方

- RelipaSoft:2026年のAIトレンド13選|日本企業が備えるべき最新AI動向