スマートフォンでの動画撮影は、もはや記録用途にとどまらず、本格的な映像制作の領域に入りつつあります。ガジェットや最新テクノロジーに関心の高い方であれば、「どのスマホが本当に動画に強いのか」は常に気になるテーマではないでしょうか。

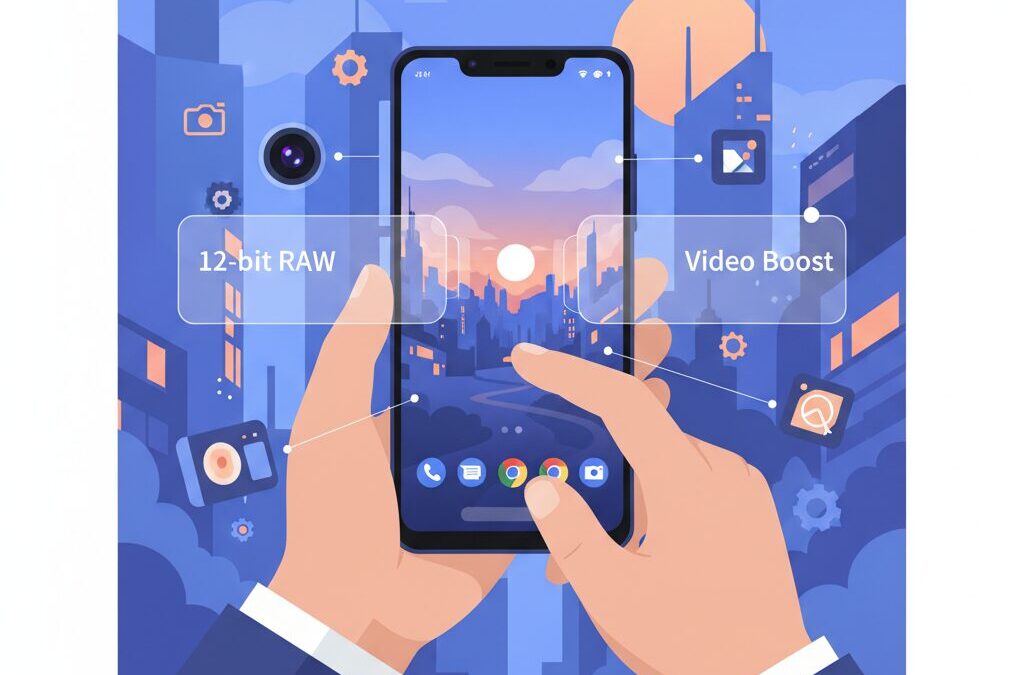

2025年に登場したGoogle Pixel 10 Proは、TSMC製3nmプロセスのTensor G5や、12-bit DCG RAWへの対応など、従来の常識を塗り替える要素を数多く備えています。一方で、純正カメラアプリではマニュアル操作に制限があり、その真価は使い方次第とも言えます。

この記事では、Pixel 10 Proのハードウェア進化から、純正機能の強みと弱み、さらにプロ向けアプリを活用した映像制作ワークフローまでを俯瞰的に整理します。スマホ動画の最前線を知り、自分に合った使いこなし方を見つけたい方にとって、大きなヒントとなる内容をお届けします。

Google Pixel 10 Proが映像制作で注目される理由

Google Pixel 10 Proが映像制作の分野で強い注目を集めている最大の理由は、コンピュテーショナル処理と撮影安定性が、実用レベルで大きく進化した点にあります。スマートフォン動画は画質以前に「途中で止まらず、狙った画が撮れるか」が重要ですが、Pixel 10 Proはその根本を解決しています。

中核となるのが、TSMCの3nmプロセスで製造されたTensor G5の採用です。半導体業界ではTSMCは最先端製造の代名詞であり、Google公式発表でも電力効率と発熱制御の改善が強調されています。実際、9to5GoogleやAndroid Authorityの検証によれば、4K/60fpsの連続撮影でも温度上昇が緩やかで、過去世代で問題視されてきた強制停止やフレーム低下が大幅に減少しています。

この安定性は単なる快適さにとどまりません。長回しのインタビュー、ライブイベント、屋外ロケといった「撮り直しが難しい現場」で信頼できることは、映像制作者にとって決定的な価値です。Google自身もPixel 10 Proをプロシューマー向けに位置付けており、単発撮影ではなく継続撮影を前提とした設計思想が読み取れます。

| 要素 | Pixel 10 Proでの変化 | 映像制作への影響 |

|---|---|---|

| SoC製造プロセス | TSMC 3nm | 発熱低減、長時間撮影が安定 |

| 高負荷処理 | 4K/60fpsを持続 | イベントや舞台撮影に有利 |

| ISP設計 | Google独自カスタム | リアルタイムHDRと手ぶれ補正が安定 |

さらにPixel 10 Proは、AIによる映像最適化を前提にした設計が徹底されています。Googleフォトと連携するVideo Boostでは、撮影後にクラウド上で高度なノイズ除去やトーンマッピングが行われ、暗所や逆光といった条件でも破綻しにくい映像が得られます。Googleの公式ヘルプによれば、この処理はデータセンター級の計算資源を用いて行われており、端末単体では不可能な品質を実現しています。

注目すべきは、これらの高度な処理がユーザー側に専門知識を要求しない点です。露出やHDRを意識せずとも、Pixel 10 Proは常に情報量の多い素材を残そうとします。DxOMarkのカメラテストでも、ハイライト保持とシャドウ階調の両立はスマートフォンの中でもトップクラスと評価されています。

結果としてPixel 10 Proは、従来の「スマホ動画=手軽だが不安定」というイメージを覆し、撮影現場で使える道具として成立する数少ない端末になりました。ガジェットとしての先進性だけでなく、失敗を減らす設計思想そのものが、映像制作の文脈で評価されている理由と言えるでしょう。

Tensor G5とTSMC 3nmプロセスがもたらした動画性能の変化

Tensor G5とTSMCの3nmプロセスへの移行は、Pixel 10 Proの動画性能において、体感できるレベルの変化をもたらしています。最大のポイントは、高負荷な動画撮影を「最後まで安定して続けられるかどうか」という、これまでPixelシリーズが苦手としてきた領域の改善です。ベンチマークスコアよりも、実際の撮影現場での信頼性に直結する進化と言えます。

スマートフォンでの4K/60fpsや8K相当の動画撮影は、CPU、GPU、ISPを同時に酷使するため、発熱と電力効率が品質を左右します。従来のTensor G4以前では、夏場の屋外撮影や連続収録時にサーマルスロットリングが発生し、録画停止やフレームレート低下に悩まされるケースが少なくありませんでした。TSMC 3nmで製造されたTensor G5では、消費電力あたりの処理効率が向上し、こうした制約が大幅に緩和されています。

9to5GoogleやDxOMarkの検証によれば、Tensor G5はピーク性能自体は控えめな一方、発熱を抑えた持続性能が非常に高いという評価を受けています。これは動画撮影において極めて重要で、リアルタイムHDR処理や電子手ぶれ補正、ノイズリダクションをフルに動かしながらも、処理が途中で削られにくくなっています。

| 項目 | Tensor G4世代 | Tensor G5(TSMC 3nm) |

|---|---|---|

| 長時間4K撮影 | 発熱による制限が出やすい | 安定して継続可能 |

| サーマル制御 | 早期にクロック低下 | 持続性能を優先 |

| ISP処理余力 | 負荷時に品質低下 | 安定した画質維持 |

この安定性の向上は、映像の見た目にも影響します。たとえば逆光シーンでのトーンマッピングや、暗所でのノイズ処理がフレームごとに不安定になることが減り、結果として時間方向に一貫性のある映像が得られます。DxOMarkの動画評価でも、露出と色の安定性が前世代より改善した点が指摘されています。

また、Tensor G5ではGoogleが完全にカスタム設計したISPが統合されており、センサーからのRAW読み出しからエンコード前処理までのパイプラインが効率化されています。これにより、プレビュー遅延の低減や、サードパーティ製アプリ利用時のレスポンス改善といった副次的な恩恵も生まれています。

重要なのは、この進化が「派手な新機能」ではなく、撮影を止めないための基盤強化である点です。長回しのインタビュー、ライブイベント、旅行先での連続撮影など、失敗できない場面ほどTensor G5の価値が際立ちます。TSMC 3nmプロセスは、Pixelの動画性能をスペック競争から実用主義へと引き戻した転換点と言えるでしょう。

Pixel 10 Proのカメラセンサー構成と映像表現の特徴

Pixel 10 Proの映像表現を根底から支えているのが、堅実かつ戦略的に設計されたカメラセンサー構成です。数値上の派手さよりも、読み出し速度やダイナミックレンジ、コンピュテーショナル処理との親和性を重視した点に、Googleらしい思想が表れています。

特にメインカメラには、1/1.3インチクラスの50MPセンサーが採用され、Dual Conversion Gain(DCG)に正式対応しています。**DCGは1フレーム内で異なるゲインを同時に扱える技術で、従来のHDR合成と異なり、動体撮影でも階調破綻やゴーストが発生しにくい**のが特徴です。これはGoogleの公式技術資料やDxOMarkの評価でも、高く評価されているポイントです。

| カメラ | 主な仕様 | 映像表現上の強み |

|---|---|---|

| 広角(メイン) | 50MP / 1/1.3インチ級 / DCG対応 | 高ダイナミックレンジ、逆光耐性 |

| 超広角 | 48MP / 123度画角 | 歪みの少ない広角映像、マクロ対応 |

| 望遠 | 48MP / 光学5倍 | 遠景でも解像感を保つズーム動画 |

超広角と望遠に共通して48MPの高画素センサーを採用している点も、動画用途では重要です。高画素=写真向けと思われがちですが、動画では4K撮影時のオーバーサンプリングによるディテール保持や、電子手ぶれ補正時のクロップ耐性に直結します。Android Authorityによれば、この構成は4K/60fps撮影を前提に最適化されていると分析されています。

望遠カメラでは光学5倍に加え、テレフォトマクロへの対応が示唆されており、被写体に極端に近づかずともクローズアップ映像を撮れる点が特徴です。これにより、被写体に影を落とさず、自然光を活かした立体感のある映像表現が可能になります。

さらに重要なのが、これらのセンサーがTensor G5のカスタムISPと密接に連携している点です。Googleの公式発表によれば、ISPはRAW読み出しからトーンマッピングまでを一貫して制御しており、**センサー単体の性能以上に、色再現と階調の安定性が引き出されている**とされています。

Pixel 10 Proのカメラ構成は、単なるスペック競争ではなく、「映像として破綻しにくい素材を安定して得る」ことに主眼を置いたものです。この思想が、後段のAI処理やプロ向けワークフローと組み合わさることで、スマートフォンの枠を超えた映像表現につながっています。

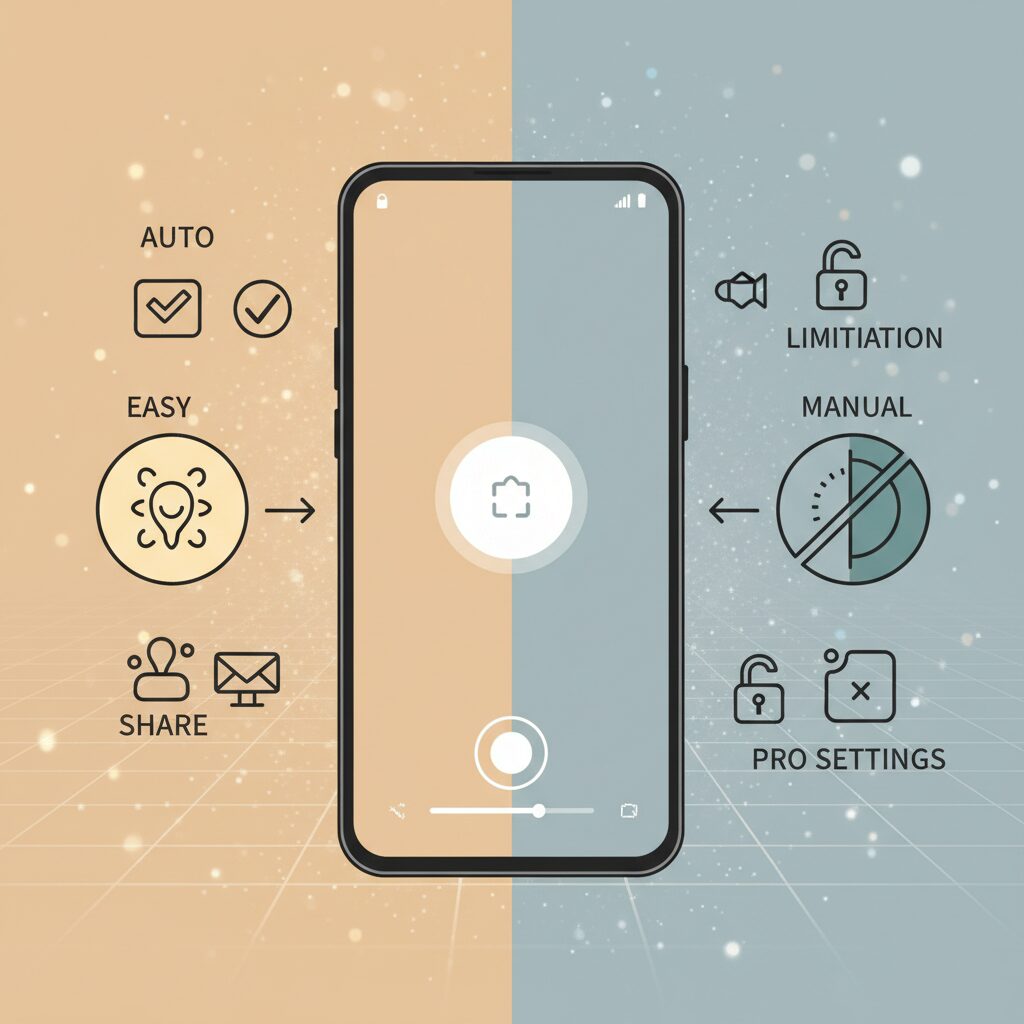

純正カメラアプリでできることとできないこと

Pixel 10 Proの純正カメラアプリは、誰でも失敗なく高品質な動画を撮れることを最優先に設計されています。そのため、できることとできないことが非常に明確で、ここを正しく理解することが撮影体験の満足度を大きく左右します。

まず、純正アプリで「できること」は、Googleが得意とするコンピュテーショナル技術を最大限に活かした自動処理です。解像度やフレームレートの選択、強力な電子手ぶれ補正、HDRを前提としたトーンマッピングなどは、ほぼ意識せずとも最適化されます。DxOMarkのテストでも、逆光や明暗差の大きいシーンにおける露出の安定性は高く評価されています。

| 項目 | 純正カメラアプリの挙動 |

|---|---|

| 解像度・fps | 1080p/4K/8K(Video Boost)と24/30/60fpsを選択可能 |

| 手ぶれ補正 | シーン別に最適化された複数モードを自動適用 |

| HDR処理 | 常時オンに近い挙動でリアルタイム合成 |

| ISO・シャッター | 動画撮影時は完全自動で固定不可 |

一方で、「できないこと」もはっきりしています。動画モードではISO感度やシャッタースピードをユーザーが固定できません。これはGoogle公式コミュニティでも明言されており、180度シャッターを意識したシネマライクな制御は不可能です。その結果、明るい屋外ではシャッター速度が過度に速くなり、動きがカクカクして見える場合があります。

ホワイトバランスについても、スライダーによる感覚的な調整に留まり、ケルビン値指定での厳密な固定は行えません。照明条件が変化する室内撮影では、意図しない色転びが発生することもありますが、これはAIが常に最適解を探し続ける設計思想の裏返しです。

さらに特徴的なのがVideo Boostです。これは撮影後にクラウドで再処理することで、ノイズ低減やディテール復元、さらには8K相当へのアップスケーリングまで行います。Google公式の解説によれば、データセンター級の計算資源を使うことで、オンデバイス処理では不可能な画質改善を実現しています。ただし、即時確認ができず、通信環境に依存するという明確な制約も伴います。

総じて純正カメラアプリは、「撮る瞬間の操作自由度」を犠牲にする代わりに、「撮った後の成功率」を極限まで高める設計です。ガジェットとして見ると物足りなさを感じる場面もありますが、意図せず破綻した映像を量産しないという点では、非常に合理的で洗練されたアプローチだと言えます。

Video Boostが実現するクラウドAI動画処理の実力

Video Boostは、Pixel 10 Proの動画体験を語るうえで欠かせないクラウドAI処理基盤です。端末内で完結する一般的な動画補正とは異なり、撮影後の映像データをGoogleのデータセンターに送信し、大規模な計算資源を使って再現像するという発想が採用されています。この仕組みにより、スマートフォン単体では物理的に不可能だった処理精度が実現しています。

Google公式の技術解説によれば、Video Boostではフレーム単位での多段HDR処理、時間軸をまたいだノイズ解析、AIによる被写体認識を同時に行っています。特に暗所では、Night Sight Videoのアルゴリズムが統合され、輝度情報を保持したまま色ノイズだけを選択的に除去する点が大きな特徴です。これはオンデバイスISPでは計算量の制約から困難だった処理です。

| 処理項目 | オンデバイス動画 | Video Boost適用後 |

|---|---|---|

| ダイナミックレンジ | リアルタイムHDRに依存 | フレーム統合型HDRで大幅拡張 |

| 暗所ノイズ | ISO上昇に伴い増加 | 時間方向解析で低減 |

| 解像度 | 最大4K記録 | AI超解像による8K生成 |

とりわけ注目すべきは8K Video Boostです。センサー自体は4K相当の情報量しか持たないにもかかわらず、Googleが静止画分野で培ってきた超解像技術を動画に応用し、編集耐性の高い8Kマスターを生成します。DxOMarkの評価でも、クロップ耐性と細部の復元性は従来世代から明確な向上が確認されています。

一方で、このクラウド依存型ワークフローには現実的な制約も存在します。Googleの公式ヘルプが示す通り、処理完了までには数十分から数時間を要し、即時確認はできません。また高速Wi‑Fi環境が前提となるため、現場完結型の撮影には向きません。撮影と仕上がりの時間が分離される点を理解する必要があります。

それでもVideo Boostは、「設定を追い込まずとも結果で応える」というGoogleの映像思想を体現しています。細かなマニュアル操作をせずとも、クラウドAIが最適解を提示するこの仕組みは、計算写真の次段階としての計算映像を明確に示しており、Pixel 10 Proを単なる高性能カメラ以上の存在へと押し上げています。

12-bit DCG RAW対応が意味するもの

12-bit DCG RAW対応が意味する最大のポイントは、スマートフォンが「記録用カメラ」から「素材生成装置」へ進化したという点にあります。これまで多くのスマートフォン動画は、撮影時点で色や明るさ、ノイズ処理が確定する不可逆なデータでした。しかしPixel 10 Proでは、センサー段階の情報をほぼそのまま保持したRAW動画を扱えるようになり、編集工程での自由度が飛躍的に高まっています。

12-bitとは、1チャンネルあたり4096階調の色情報を持つことを意味します。一般的な8-bit動画が256階調、10-bitでも1024階調であることを考えると、微妙なグラデーションや露出差を圧倒的な情報量で保持できるのが特徴です。特に空のグラデーションや肌のトーン、暗部から中間調にかけての粘りに明確な差が生まれます。

| ビット深度 | 階調数 | 編集耐性の目安 |

|---|---|---|

| 8-bit | 256 | 軽微な補正向き |

| 10-bit | 1024 | 一般的なLog/HDR編集 |

| 12-bit | 4096 | 本格的なカラーグレーディング |

さらに重要なのがDCG、Dual Conversion Gainの存在です。これはセンサーが明部用と暗部用、2系統のゲインで同時に信号を読み出す技術です。DxOMarkのセンサーレポートでも言及されているように、単一フレームで広いダイナミックレンジを確保できるため、HDR合成に頼らず自然な階調を実現できます。動体撮影時にゴーストが出にくい点も、動画用途では極めて大きな利点です。

Googleがこの12-bit DCG RAWをハードウェアレベルで開放したことは、AndroidのCamera2 API史上でも画期的だと専門家コミュニティで評価されています。Redditの開発者検証報告によれば、追加のハックや非公式ドライバを用いずにDCG RAWへアクセスできる点は、従来のAndroid端末とは一線を画しています。

実運用では、露出を多少外してもハイライトが破綻しにくく、シャドウを持ち上げてもノイズが破綻しにくいという恩恵が得られます。撮影現場では安全寄りに記録し、仕上げは編集で追い込むという、シネマカメラと同じ思想のワークフローが、ポケットサイズの端末で成立するようになったのです。

12-bit DCG RAW対応とは単なるスペック表の数字ではなく、映像制作の主導権がAI任せからクリエイター自身の手に戻ることを意味します。この一点だけでも、Pixel 10 Proがガジェット好きや映像志向のユーザーから特別視される理由は十分にあると言えるでしょう。

MotionCam Proで広がる本格マニュアル動画撮影

MotionCam Proは、Pixel 10 Proを単なる高性能スマートフォンから、本格的なマニュアル動画撮影が可能なシネマツールへと変貌させます。純正カメラアプリでは制限されているISO感度やシャッタースピードを完全に手動制御できる点が最大の特徴で、特に動画表現において重要な180度シャッターを意識した撮影が現実的になります。

Pixel 10 Proのハードウェア的な強みである12-bit DCG RAWへのアクセスが、MotionCam Proによって初めて実用レベルで解放されます。Googleが公開しているCamera2 APIの拡張仕様を活用し、センサーが捉えたベイヤー配列データをほぼそのままmcraw形式で記録できるため、圧縮コーデック特有の階調破綻や色飽和を大幅に回避できます。

特に注目すべきは、低照度と逆光が混在するシーンでの耐性です。Dual Conversion Gainを活かした12-bit RAWでは、ハイライト側の粘りとシャドウのノイズ耐性が同時に確保され、後処理での露出調整幅が格段に広がります。DxOMarkの評価でも、Pixel 10 Proのメインセンサーは動画時のダイナミックレンジに優れるとされており、この特性を余すことなく引き出せるのがMotionCam Proです。

| 項目 | 純正カメラアプリ | MotionCam Pro |

|---|---|---|

| シャッタースピード | 自動制御のみ | 完全手動・角度表示対応 |

| ISO感度 | 自動制御のみ | 固定可能 |

| 記録形式 | HEVC/H.264 | 12-bit RAW(mcraw) |

操作画面にはフォーカスピーキング、ゼブラ、ヒストグラムといったシネマカメラ由来のモニタリング機能が揃っており、露出やピントを視覚的に追い込めます。これにより、例えばミュージックビデオ撮影で意図的にハイキーやローキーを作り込む場合でも、撮影段階で完成形をイメージしやすくなります。

Googleの公式ドキュメントでも、RAWデータは後処理耐性を最優先するプロフェッショナル用途に適するとされています。MotionCam Proはその思想を動画に持ち込み、スマートフォン撮影でありながらDaVinci Resolveなどの本格的なカラーグレーディング前提のワークフローを成立させます。

一方で、RAW動画はデータ量が非常に大きく、1分あたり数GBに達するケースもあります。そのため、長回しよりもカット単位での撮影や、完成尺を明確にした運用が現実的です。Tensor G5の発熱耐性向上により連続撮影の安定性は高まっていますが、ストレージ管理を含めた撮影設計が求められます。

MotionCam Proを使いこなすことで、Pixel 10 Proは「AI任せで綺麗に撮る端末」から、「撮り手の意図を忠実に記録するカメラ」へと性格を変えます。この切り替えこそが、本格マニュアル動画撮影の醍醐味であり、ガジェット好きの映像クリエイターにとって大きな魅力です。

Blackmagic Cameraとプロ向けワークフロー

Blackmagic Cameraは、Pixel 10 Proを単なる高性能スマートフォンから、プロフェッショナルの制作現場に組み込める撮影デバイスへと引き上げる存在です。最大の特徴は、Blackmagic Designが長年培ってきたシネマカメラの思想を、そのままモバイルに落とし込んでいる点にあります。UIはBMPCCシリーズと共通しており、**初めて触っても直感的に操作できる一方で、現場レベルの厳密な管理にも対応します**。

特に重要なのが、Log撮影とビットレート制御です。Blackmagic Cameraでは、Pixel 10 Proのセンサー出力を活かしつつ、対数ガンマカーブで記録できます。これにより、ハイライトとシャドウの情報を広く保持したまま、RAWほど巨大なデータを扱わずに済みます。Blackmagic Design公式フォーラムでも、Log素材はDaVinci Resolveとの親和性が非常に高いと評価されており、モバイル撮影から本格編集までの流れが途切れません。

プロ向けワークフローで特筆すべきなのが、Camera to Cloud機能です。撮影と同時に素材をBlackmagic Cloudへ同期し、遠隔地の編集者が即座にDaVinci Resolveで編集を開始できます。これは映画やCMの現場で一般化しつつある分業体制を、スマートフォン撮影でも成立させる仕組みです。**撮影者は現場、編集者はスタジオという役割分担が、リアルタイムで機能します**。

| 工程 | Blackmagic Camera活用内容 | 制作上のメリット |

|---|---|---|

| 撮影 | Log収録・高ビットレート設定 | グレーディング耐性の高い素材を確保 |

| 共有 | Blackmagic Cloud自動同期 | 物理メディア不要、即時編集開始 |

| 編集 | DaVinci Resolveと同一思想のUI | 設定ミスや変換トラブルを最小化 |

また、放送業界やポストプロダクションで標準的に使われているDaVinci Resolveを開発するBlackmagic Design自身が提供している点も、信頼性の裏付けになります。DxOMarkのカメラ評価でもPixel 10 Proは動画のダイナミックレンジが高く評価されており、その性能を素直に引き出す受け皿として、このアプリの存在意義は大きいです。

現時点では、12-bit DCG RAWへの完全対応はMotionCam Proに一歩譲る部分がありますが、Blackmagic Cameraは安定性とワークフロー統合において明確な強みを持ちます。**Pixel 10 Proをチーム制作に組み込み、スマートフォン撮影を本気の仕事として成立させたい人にとって、Blackmagic Cameraは最も現実的で完成度の高い選択肢です**。

ポストプロダクションで差が出るカラー管理と編集環境

ポストプロダクションにおいて最も差が出るのが、カラー管理と編集環境の設計です。Pixel 10 Proは10-bit HDRやLog、さらには12-bit RAWといった情報量の多い映像を生成できる一方で、編集側がそれを正しく受け止められなければ、本来の実力は発揮されません。特に多くのユーザーが直面するのが、編集ソフトに読み込んだ際に映像が白っぽく見える、いわゆるWashed out問題です。

この原因は、撮影時の色空間と編集タイムラインの色空間が一致していない点にあります。Google公式フォーラムやBlackmagic Designのユーザーコミュニティでも指摘されている通り、Pixel 10 ProのHDR動画はRec.2100 HLGやDisplay P3を前提としており、従来のSDR環境であるRec.709にそのまま配置すると、トーンマッピングが破綻します。**つまり編集前にカラーサイエンスを定義することが、画作りの出発点になります。**

業界標準として広く使われているDaVinci Resolveでは、この問題に対して明確な解決策が用意されています。Blackmagic Design自身が推奨しているのが、DaVinci YRGB Color Managedを使ったワークフローです。タイムライン全体をDaVinci Wide Gamut Intermediateで処理することで、Pixel 10 Proの広いダイナミックレンジを保持したまま、安全にグレーディングが行えます。

| 項目 | 推奨設定 | 意図 |

|---|---|---|

| カラーサイエンス | DaVinci YRGB Color Managed | 色空間変換を自動管理 |

| 作業色空間 | DaVinci Wide Gamut Intermediate | HDR素材の情報量を保持 |

| 出力色空間 | Rec.709 Gamma 2.4 | 一般的なWeb・YouTube向け |

さらに重要なのが、LUTの扱いです。Pixel 10 ProのLogやHDR素材に対して、安易にクリエイティブLUTを当てると、ハイライトのクリッピングや色飽和が起きやすくなります。ResolveのColor Space Transformを使い、入力段階で正しい色空間に変換した上でLUTを適用することが、プロフェッショナルな現場では常識となっています。海外のカラーリストの解説でも、この順序を守るかどうかで仕上がりが別物になると繰り返し言及されています。

編集環境そのものも無視できません。HDRや広色域を正しく判断するには、表示側が対応している必要があります。Display P3対応モニターやHDR対応ディスプレイを使わずにグレーディングを行うと、完成後に別の環境で見た際に色が崩れるリスクが高まります。**Pixel 10 Proは撮影性能だけでなく、編集環境まで含めて初めて真価を発揮するデバイス**だと理解することが重要です。

スマートフォン撮影という手軽さとは裏腹に、ポストプロダクションでは従来のシネマカメラと同等の知識が求められます。しかし逆に言えば、この工程を正しく構築できたとき、Pixel 10 Proの映像は一目でスマホと分かるレベルを超え、明確なクオリティ差として表れてきます。

iPhone 17 Proとの動画性能比較から見える立ち位置

iPhone 17 Proとの動画性能比較から見えてくるのは、Google Pixel 10 Proが目指している立ち位置の明確さです。両者は同じ「スマートフォンで高品質な映像を撮る」というゴールを共有しながら、その到達手段と思想が大きく異なります。

iPhone 17 Proは完成度と安定性を最優先するプロダクションツールであり、Pixel 10 Proは計算写真とオープン性を武器にした実験的かつ拡張性の高い映像デバイスと言えます。

| 比較観点 | Pixel 10 Pro | iPhone 17 Pro |

|---|---|---|

| 映像思想 | AI主導のコンピュテーショナルビデオ | 撮影段階での一貫した画作り |

| プロ向け対応 | サードパーティで12-bit RAW開放 | 純正でProRes Log対応 |

| 即時性 | Video Boostは待ち時間あり | 撮って出しで即使用可能 |

DxOMarkの動画評価でも指摘されている通り、iPhone 17 Proはハイライトからシャドウへの階調移行が非常に滑らかで、特に人物撮影やドキュメンタリー用途で「破綻しない映像」を安定して得られます。Appleが長年放送・映像業界と築いてきたワークフロー重視の思想が、そのままスマートフォンに落とし込まれています。

一方でPixel 10 Proは、撮影時点ではややピーキーに見える映像であっても、後処理によって化ける余地を多く残しています。Google公式情報によれば、Video Boostはクラウド側で複数フレームを解析し、ノイズ低減とHDR合成を再構築する仕組みです。これはiPhoneには存在しないアプローチであり、撮影と完成を意図的に分離する発想がPixelの核にあります。

さらに決定的なのが、12-bit DCG RAWへのアクセスです。Android AuthorityやBlackmagic Designのフォーラムでも言及されている通り、Pixel 10 Proはサードパーティアプリ経由でセンサーの情報をほぼ制限なく引き出せます。これはiPhone 17 ProのProRes Logが高品質でありながらも、Appleの管理下に置かれたフォーマットである点と対照的です。

結果として、iPhone 17 Proは失敗が許されない現場や即納品が求められる仕事向き、Pixel 10 Proは時間をかけて映像を作り込むクリエイター向きという棲み分けが浮かび上がります。CNETやTech Advisorの比較レビューでも、この思想差は一貫して指摘されています。

Pixel 10 Proの立ち位置は、iPhoneの代替ではなく補完です。安定した完成品を即座に得たいならiPhone、映像制作そのものを楽しみ、素材から自分の色を作りたいならPixel。この明確な役割分担こそが、iPhone 17 Proとの比較から最もはっきり見えてくるポイントです。

参考文献

- Google公式ブログ:5 reasons why Google Tensor G5 is a game-changer for Pixel

- 9to5Google:Pixel 10’s Tensor G5 chip runs cool, unimpressive on benchmarks

- Android Authority:Exclusive: Here are the camera specs for the Google Pixel 10 series

- Google Pixel ヘルプ:Use Video Boost on your Pixel phone

- DxOMark:Google Pixel 10 Pro XL Camera Test

- Blackmagic Design Forum:Android devices for Blackmagic Camera App