スマートフォンの操作に、気づかないうちに多くの時間と集中力を奪われていると感じたことはありませんか。通知の確認、アプリの切り替え、同じ入力作業の繰り返しは、日常に溶け込みすぎて負担として意識されにくい存在です。

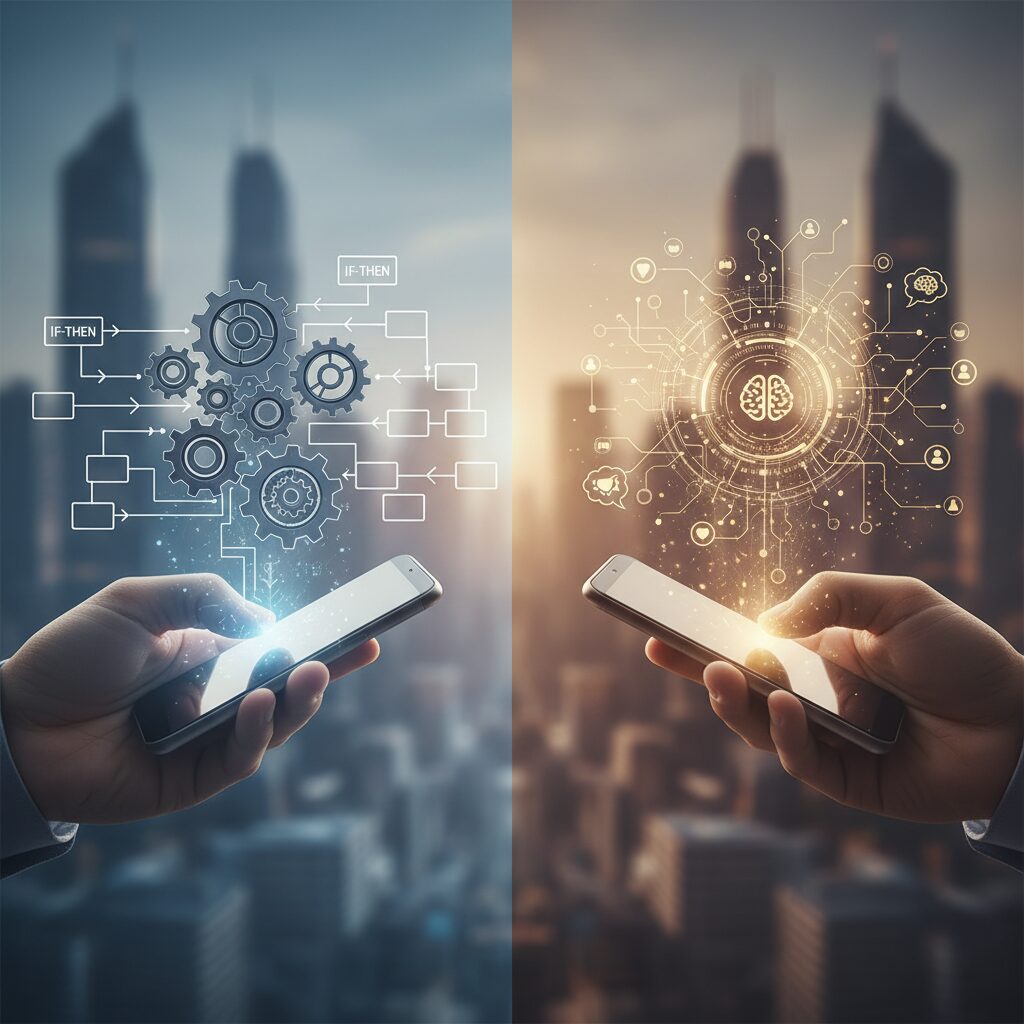

2026年現在、スマートフォンは大きな転換点を迎えています。従来のIF-THEN型の自動化から、AIが人の意図を理解して行動する「エージェンティックAI」型へと進化し、操作そのものを代行する存在になりつつあります。

特に日本では、タイパを重視する価値観の浸透や労働人口の減少を背景に、スマホ自動化は一部の上級者向け機能ではなく、誰にとっても現実的な選択肢になっています。

iPhoneではApple Intelligenceとショートカットが融合し、Androidでは制約と自由がせめぎ合う中でGemini Nanoが新たな可能性を示しています。それぞれの思想と設計の違いは、使い勝手に明確な差を生み出しています。

さらに、日本独自の決済、交通、スマートホーム、防災といった生活インフラと自動化技術の組み合わせは、海外とは異なる進化を遂げています。ここにこそ、日本市場ならではの面白さがあります。

本記事では、最新の技術動向と具体的な事例、そして認知科学の視点を交えながら、2026年以降のスマートフォン自動化が私たちの時間と行動をどう変えるのかを分かりやすく解説します。

スマートフォン自動化はどこまで進化したのか

スマートフォン自動化は、2026年現在「操作を省く技術」から「判断を委ねる技術」へと明確に進化しています。かつて主流だったIF-THEN型のルール自動化は、ユーザーが細かな条件を定義する必要があり、使いこなせる層は限られていました。しかし現在は、大規模言語モデルを中核としたエージェンティックAIが、曖昧な意図を解釈し、複数アプリを横断してタスクを完結させる段階に入っています。

この変化を象徴するのが、iOSにおけるApple IntelligenceとApp Intents、AndroidにおけるGemini Nanoのオンデバイス統合です。Appleの開発者向けドキュメントによれば、アプリは自身の機能を「意図」としてOSに宣言でき、AIはその意味構造を理解した上で最適な実行経路を組み立てます。ユーザーは手順を考える必要がなく、「何をしたいか」だけを伝えればよくなりました。

特に重要なのは、自動化がクラウド依存から端末内完結へと重心を移しつつある点です。オンデバイスAIは、通信遅延やプライバシーリスクを抑えながら、通知の意味理解や画面内容の解析といった高度な判断を即座に行います。Googleの公式発表でも、生成AIを端末内で処理することが、次世代UXの前提条件になると明言されています。

| 世代 | 主な特徴 | ユーザー負荷 |

|---|---|---|

| 従来型 | 条件分岐・手動設定中心 | 高い |

| 現行型 | 意図理解・自律実行 | 低い |

日本市場では、この進化が「タイパ」重視の価値観と強く結びついています。DataReportalの調査によれば、日本人のスマートフォン利用は1日平均4時間を超え、その多くが細かなアプリ切り替えに費やされています。認知科学の研究でも、頻繁なコンテキストスイッチは認知負荷を高め、ミスや疲労を誘発すると指摘されています。

自動化の進化は、単なる時短ではなく、精神的な余白を取り戻すための基盤になりつつあります。スマートフォンは「触るもの」から「任せるもの」へ変わり始めており、その到達点はすでに実用段階に入っています。

エージェンティックAIとは何か、従来型自動化との違い

エージェンティックAIとは、人間が細かい手順を指定しなくても、目的や意図を理解し、自ら計画を立てて行動するAIの設計思想を指します。従来の自動化が「決められた条件に対して決められた処理を返す仕組み」だったのに対し、エージェンティックAIは「何を達成したいのか」を起点に、必要なステップを動的に組み立てます。

この違いは、スマートフォン操作の体験を根本から変えています。例えば、IF-THEN型の自動化では「メールに特定の件名が含まれていたら通知する」といった静的なルール設定が限界でした。一方でエージェンティックAIでは、「この内容は今すぐ対応すべきか」を文脈から判断し、通知、要約、返信下書き作成までを一連の流れとして実行します。

AppleやGoogleの公式ドキュメントによれば、近年のOS統合AIは単なる音声アシスタントではなく、アプリ機能を理解した上で調整・選択するオーケストレーターとして設計されています。これは、AIがアプリの機能一覧を知っているのではなく、「目的達成のためにどの機能をどう組み合わせるか」を推論できる段階に入ったことを意味します。

| 観点 | 従来型自動化 | エージェンティックAI |

|---|---|---|

| 起点 | 条件・トリガー | 意図・目的 |

| 処理構造 | 固定フロー | 動的プランニング |

| ユーザー負担 | 事前設定が必須 | 自然言語で指示 |

| 例 | 指定時間にアプリ起動 | 状況判断して最適行動 |

特に重要なのは、エージェンティックAIが「不完全な指示」を前提に設計されている点です。人間は常に曖昧な言葉で依頼しますが、従来型自動化ではその曖昧さはエラーの原因でした。しかし大規模言語モデルを基盤とするエージェンティックAIは、不確実性を内部で吸収し、複数の候補行動から最適解を選択します。

認知科学の分野でも、この変化は注目されています。米国の研究機関による会話型エージェントの評価研究では、GUI操作と比べてタスク完了時間が約75%短縮され、エラー率も大幅に低下しました。これは、ユーザーが操作手順を考える必要がなくなり、意思決定のみに集中できるためだと分析されています。

つまりエージェンティックAIは、単なる自動化の高度化ではありません。人間の思考プロセスの一部を肩代わりし、行動レベルに落とし込む存在です。従来型自動化が「手を動かす作業」を減らす技術だったとすれば、エージェンティックAIは「考える負荷」を減らす技術だと言えるでしょう。

この違いを理解することは、ガジェットやツールを選ぶ上で極めて重要です。表面的に似た自動化機能であっても、その裏側が条件分岐なのか、意図駆動なのかによって、得られる体験と時間価値はまったく異なります。

Apple Intelligenceが変えたiPhone自動化の常識

Apple Intelligenceの登場によって、iPhone自動化の前提は根底から書き換えられました。従来の自動化は、ユーザー自身が手順を正確に定義する必要があり、Shortcutsは事実上のプログラミングツールでした。しかし現在は、**ユーザーが目的を伝えるだけで、iPhone側が最適な実行手順を組み立てる時代**へと移行しています。

この変化の中核にあるのが、Apple IntelligenceとApp Intentsの深い統合です。Appleの公式開発者ドキュメントによれば、App Intentsは単なる機能公開の仕組みではなく、AIがアプリの構造や操作可能な意味を理解するための共通言語として再設計されています。これにより、iPhoneは「どのボタンを押すか」ではなく、「何を達成したいか」を基準に動作します。

たとえば「会議で撮ったホワイトボードの写真を要約して、関係者に送ってください」と話しかけるだけで、写真検索、画像解析、要点抽出、メール作成までが一気通貫で実行されます。**ここで重要なのは、ユーザーが途中の工程を一切意識していない点**です。自動化は操作の短縮ではなく、思考の省略へと進化しています。

| 従来の自動化 | Apple Intelligence以降 |

|---|---|

| 手順を事前に固定 | 目的に応じて動的に生成 |

| 条件分岐は手動設計 | 文脈をAIが判断 |

| アプリ単位の制御 | アプリ横断の実行 |

さらに革命的なのが、Visual Intelligenceによる画面理解です。現在表示されているPDF、Webページ、アプリ画面の内容をそのまま入力データとして扱えるため、「今見ている請求書を経費登録してください」といった指示が成立します。Appleの発表によれば、この処理の多くはオンデバイスで完結し、プライバシーを保ったまま高速に実行されます。

この結果、iPhone自動化は一部のパワーユーザーの専売特許ではなくなりました。SpotlightやSiriに自然言語で話しかけるだけで、複数アプリをまたぐ処理が実行されるため、設定作業そのものが不要になりつつあります。**自動化を「作る」行為が減り、「使う」行為だけが残ったこと**こそ、Apple Intelligenceがもたらした最大の変化です。

認知科学の観点でも、この変化は意味を持ちます。認知負荷理論で知られる研究では、タスク中のコンテキスト切り替えが作業効率を大きく下げることが示されています。Apple Intelligenceによる意図駆動型自動化は、複数の操作を単一のトランザクションに統合し、ユーザーの注意資源を本来の判断に集中させます。

iPhoneはもはや、決められた操作を素早くこなす道具ではありません。**目的を理解し、最短経路で実現するエージェント**へと進化しています。この変化を理解できるかどうかが、これからのiPhone活用における生産性の差を決定づけます。

ShortcutsとApp Intentsが実現する意図駆動操作

ShortcutsとApp Intentsがもたらした最大の変化は、スマートフォン操作が「手順駆動」から「意図駆動」へと本質的に切り替わった点にあります。従来の自動化では、ユーザー自身が操作順を正確に定義する必要がありましたが、2026年現在のiOSでは、ユーザーは目的だけを伝えればよくなっています。Apple Intelligenceと統合されたShortcutsは、ユーザーの自然言語を起点に、どのアプリのどの機能を使うべきかを自律的に判断するオーケストレーターとして振る舞います。

この意図解釈を技術的に支えているのがApp Intentsフレームワークです。App Intentsは、アプリ開発者が自社アプリの機能を「意味のある操作単位」としてOSに公開する仕組みであり、SiriやSpotlight、Shortcutsがその意味構造を直接理解できるよう設計されています。Appleの開発者ドキュメントによれば、iOS 26世代ではAIモデルがIntentのパラメータや前提条件まで解釈可能になり、単なる機能呼び出しを超えた文脈判断が実現しています。

具体例として分かりやすいのが、ビジネスシーンでの情報共有です。「さっき撮った会議メモを要約して、関係者に送って」と話しかけるだけで、写真検索、画像内テキスト抽出、要約生成、メール作成という複数アプリ横断の処理が一気に完了します。これは単なる音声操作ではなく、App Intentsによって各アプリの機能が意味的に接続されているからこそ成立する体験です。

| 観点 | 従来型Shortcuts | App Intents統合後 |

|---|---|---|

| 操作定義 | 手順を明示的に指定 | 目的のみ指定 |

| アプリ連携 | 固定的で事前設計が必要 | 状況に応じて動的に構成 |

| 学習コスト | 高い | 極めて低い |

この変化は「タイパ」を重視する日本のユーザー行動とも強く噛み合っています。総務省やDataReportalの調査が示すように、日本人は1日平均4時間以上スマートフォンを利用しており、その多くが細切れの操作に費やされています。意図駆動操作は、こうした断片的タップをまとめて一つのトランザクションに統合し、認知負荷を大幅に下げます。

ShortcutsとApp Intentsは、単なる自動化機能ではありません。**ユーザーの思考単位にOSの操作体系を合わせにいく設計思想そのもの**です。アプリ中心から意図中心への転換は、スマートフォンを「操作する道具」から「考えを実行する代理人」へと押し上げ、2026年以降のデジタル体験の基盤になりつつあります。

Android自動化の現実とバックグラウンド制約の壁

Androidの自動化は「自由度が高い」という評価と同時に、「安定しない」という現実を常に抱えています。2026年時点では、その原因の多くがOSによるバックグラウンド制約に集約されつつあります。特にAndroid 15以降で顕在化した挙動は、自動化を実用レベルで使おうとするユーザーほど強く影響を受けます。

Googleは公式ドキュメントにおいて、バッテリー消費とセキュリティ向上を理由に、バックグラウンド実行の厳格化を明言しています。具体的には、ユーザーが明示的に操作していないアプリのプロセスを、短時間で停止する仕組みが強化されました。これにより、位置情報や通知をトリガーとする自動化が、意図せず途中で止まる事例が増えています。

象徴的なのがPhantom Process Killerと呼ばれる仕組みです。これはバックグラウンドで長時間動作するプロセスを、ユーザー設定に関係なく終了させる挙動で、TaskerやMacroDroidのコミュニティでは深刻な問題として議論されています。DontKillMyAppプロジェクトによれば、メーカー独自の最適化が加わることで、同じAndroid 16でも挙動が大きく異なる点が指摘されています。

| 制約の種類 | 具体的内容 | 自動化への影響 |

|---|---|---|

| バックグラウンド制限 | 非表示アプリの即時停止 | 常駐トリガーが不安定 |

| メーカー最適化 | 独自タスクキル | 端末ごとに挙動が異なる |

| 権限制限 | システム操作の封鎖 | 設定変更系の自動化が不可 |

この壁を越えるため、多くのパワーユーザーはADB WiFi権限やShizukuといった非標準的手法を用いています。ADB経由で特別権限を付与すれば、OSの制限を一時的に回避できますが、再起動で失効するため運用コストが高いのが実情です。Googleのセキュリティ設計思想から見ても、これはあくまで例外的な抜け道に過ぎません。

結果として、Android自動化は「設定すれば放置できる」段階を越え、定期的なメンテナンスを前提とした仕組みへと変質しています。研究者や開発者の間では、こうした不確実性がユーザーの認知負荷を増大させる点も指摘されています。便利さを追求するはずの自動化が、逆に注意管理コストを生むという逆説が、今のAndroidには存在しています。

それでもAndroidが選ばれ続けるのは、制約の中でも工夫次第で深い制御が可能だからです。自由と制限がせめぎ合うこの状況こそが、Android自動化のリアルな現在地と言えます。

Gemini NanoによるオンデバイスAI自動化の可能性

Gemini Nanoは、Android端末上で動作する軽量かつ高効率な生成AIとして、スマートフォン自動化の質を根底から変えつつあります。最大の特徴は、クラウドに依存せず端末内で推論が完結するオンデバイス設計にあります。これにより、通信遅延やネットワーク不安定性の影響を受けず、プライバシーを保ったまま高度な判断を自動化フローに組み込めるようになりました。

Googleの公式開発者ドキュメントによれば、Android 16ではGemini NanoがAICoreとしてOSに統合され、Google AI Edge SDKを通じてサードパーティアプリから直接利用可能になっています。これは、TaskerやMacroDroidのような自動化ツールが、単なる条件分岐から意味理解ベースの意思決定へ進化することを意味します。

具体例として分かりやすいのが通知処理です。従来は「特定の単語を含む通知を検知する」といったルールが限界でしたが、Gemini Nanoを用いることで、通知文全体の文脈を解析し、今すぐ対応すべき内容かどうかを判断できます。Google I/Oで公開された技術解説でも、こうした意味的分類はオンデバイスAIの主要ユースケースとして位置付けられています。

| 項目 | 従来の自動化 | Gemini Nano活用時 |

|---|---|---|

| 判断基準 | キーワード一致 | 文脈・意図理解 |

| 処理場所 | クラウド依存 | 端末内完結 |

| 応答速度 | 通信状況に左右 | 即時反応 |

もう一つ重要なのが画像理解です。Gemini NanoはOCRや簡易的な物体認識をオンデバイスで実行できるため、監視カメラ画像やスクリーンショットをトリガーにした自動化が現実的になりました。研究コミュニティでも、オンデバイス画像認識は遅延とプライバシーの両立手段として高く評価されています。

このようにGemini Nanoは、Androidに課されつつあるバックグラウンド制約という逆風の中で、自動化を「軽く、賢く、安全に」実現する切り札として機能しています。単に作業を減らすだけでなく、ユーザーの意図を理解して先回りする体験こそが、オンデバイスAI自動化の本質的な価値だと言えるでしょう。

Tasker・MacroDroidなど主要Android自動化ツールの違い

Android自動化の世界では、TaskerとMacroDroidが双璧として語られますが、2026年現在、その性格の違いは以前にも増して明確になっています。**最大の分岐点は「OS制約への耐性」と「ユーザーに要求される理解コスト」**です。Android 15・16で強化されたバックグラウンド制限により、どのツールを選ぶかが、そのまま自動化体験の成否を左右します。

Taskerは今もなお「自動化の王者」と呼ばれています。Googleの公式ドキュメントが示す通り、近年のAndroidはセキュリティと省電力を最優先しており、標準APIだけでは実現できない操作が増えています。TaskerはADB WiFi権限やShizukuと組み合わせることで、システム設定変更やプロセス制御といった領域まで踏み込める点が強みです。

一方で、その代償として設定難易度は極めて高くなります。変数、条件分岐、プロファイルの概念を理解しなければならず、英語情報への依存度も高めです。**「できることは無限に近いが、何も知らないと何もできない」**という評価は、2026年でも変わっていません。

MacroDroidは、同じ制約下で異なるアプローチを取っています。ウィザード形式のUIにより、トリガー・条件・アクションを順番に選ぶだけで成立する設計は、日本語環境との相性が非常に良好です。Redditや国内フォーラムでも、Android 16環境での安定性はMacroDroidの方が高いという報告が目立ちます。

特に通知トリガーやアプリ操作の自動化では、Gemini Nanoとの連携を前提とした「意味理解型」の拡張が進み、単純な文字一致を超えた判定が可能になっています。これはGoogle I/O 2025で示されたオンデバイスAI活用方針とも一致しています。

| 項目 | Tasker | MacroDroid |

|---|---|---|

| 自動化の深さ | 非常に深い(ADB・プラグイン前提) | 実用十分(標準機能中心) |

| 学習コスト | 高い | 中程度 |

| 日本語対応 | 一部不完全 | 完全対応 |

| OS制約への耐性 | 回避策次第 | 比較的安定 |

Automateはフローチャート型という独自路線で、ロジックの可視化に優れています。ただし、複雑化すると画面が巨大化し、スマートフォン単体での管理が難しくなる点は弱点です。**設計思考を楽しめる人向けのツール**と言えるでしょう。

対照的に、Google RoutinesはOS標準で安全かつ簡単ですが、自由度は限定的です。家電操作や定型音声コマンドには便利なものの、Tasker系ユーザーが求める細かな制御はできません。これはGoogle自身が「ライトユーザーの入口」と位置付けている設計思想の表れです。

認知科学の観点から見ると、選択基準は明快です。研究機関の分析によれば、ツールの複雑さが高すぎると設定自体が新たな認知負荷になります。**自分の目的を超えた自由度は、必ずしも生産性を高めない**のです。Taskerは“最終到達点”、MacroDroidは“現実的な最適解”として、多くの日本ユーザーに使い分けられている理由がここにあります。

日本独自サービスと自動化が生む実践的ユースケース

日本市場におけるスマートフォン自動化の最大の特徴は、世界標準の自動化技術と、日本独自に進化してきたサービス群が現実的な形で結合している点にあります。SuicaやPayPay、LINEといった生活インフラ級アプリは、日常利用頻度が極めて高いため、わずかな操作短縮でも体感効果が大きく、タイパを重視する日本のユーザー心理と強く噛み合っています。

特に決済領域では、アプリ起動の数秒がストレスとして顕在化しやすく、自動化の価値が明確です。PayPayはウィジェットやカメラ連携の改善により、ロック画面から直接支払い画面へ遷移できるようになりました。総務省のキャッシュレス動向調査でも、国内QR決済は少額・高頻度利用が多いとされており、**1回あたりの操作短縮が積み重なって大きな時間節約になる**ことが裏付けられています。

一方、楽天ペイやd払いではURLスキームを用いた起動が現在も実用的です。Shortcutsを使い、現在地や店舗名に応じて最適な決済アプリを提示する仕組みを作ることで、「どのアプリで払うか」を考える認知コストそのものを削減できます。認知科学の分野で知られるコンテキストスイッチの負荷低減という観点からも、この効果は理にかなっています。

| 領域 | 日本独自サービス | 自動化による実益 |

|---|---|---|

| 決済 | PayPay・楽天ペイ | 起動操作削減、支払い完了までの時間短縮 |

| 交通 | Suica・PASMO | 利用履歴の自動記録、残高管理の自動化 |

| 連絡 | LINE | 定型連絡の即時送信、心理的負担の軽減 |

交通系ICの自動化も、日本ならではの実践例です。iOSではSuica利用をトリガーに、支払金額や日時を自動で記録できます。これにより、後から家計簿を見返す作業が不要になり、**「使った瞬間に整理が終わっている状態」**を実現できます。AndroidでもNFC読み取りとオンデバイスAIを組み合わせることで、交通費の集計や経費精算を半自動化する運用が現実的になっています。

さらに、日本の生活動線と密接に結びついているのがLINE連携です。LINEは単なるメッセージアプリではなく、家族連絡や業務連絡の基盤として機能しています。URLスキームを活用し、現在地情報や定型文を自動生成して送信する仕組みは、帰宅連絡や遅延報告といった日常行動をほぼ無意識で完了させます。デジタル庁のDX関連資料でも、定型コミュニケーションの自動化は心理的負担軽減に寄与すると指摘されています。

これらのユースケースに共通する本質は、作業を速くすることではありません。**考えなくていい瞬間を増やすこと**にあります。日本独自サービスは生活への浸透度が高いからこそ、自動化との相性が良く、エージェンティックAIと組み合わさることで、日常の「当たり前」を静かに置き換えていきます。その変化は派手ではありませんが、確実に毎日の余白を増やしてくれます。

決済・交通・スマートホームをつなぐ自動化設計

決済、交通、スマートホームという一見バラバラな領域を横断して自動化を設計することが、日本のスマートフォン活用における最終到達点です。鍵となるのは、単一操作の短縮ではなく、生活行動そのものを一つの連続したフローとして捉える視点です。**支払う、移動する、帰宅する**といった日常行動を分断せずにつなぐことで、初めて体感できるタイパの向上が生まれます。

例えば、駅ナカのコンビニでSuica決済を行い、そのまま改札を通過して帰宅する一連の流れを考えてみてください。iOSではウォレットのトランザクションをトリガーに、支払い金額と場所情報を即座に取得できます。そのデータをもとに、帰宅時間を推定し、到着直前にスマートロックや照明を起動する設計が可能です。Appleが公開しているShortcutsとApp Intentsの仕様によれば、こうしたアプリ横断処理はOSレベルで安全に仲介される設計になっています。

このような統合設計では、各領域がどの情報を提供し、どこまで自動化できるかを整理することが重要です。

| 領域 | 取得できる主な情報 | 次の自動化アクション |

|---|---|---|

| 決済 | 金額、日時、店舗種別 | 家計簿記録、行動推定 |

| 交通 | 改札通過時刻、利用路線 | 帰宅予測、通知制御 |

| スマートホーム | 在宅状態、デバイス状態 | 解錠、家電制御 |

ここで重要なのは、完全自動化よりも**条件付き自動化**を採用することです。Sesameスマートロックの事例でも知られているように、GPSだけでなく自宅Wi-Fi接続を組み合わせることで、誤作動のリスクを大幅に下げられます。位置情報とネットワーク状態という二つの独立したシグナルをAND条件で扱う設計は、IoT分野のセキュリティ設計でも推奨される考え方です。

また、認知科学の観点から見ると、この統合は操作時間以上の価値を持ちます。認知負荷理論を扱った研究では、タスク間の切り替えがワーキングメモリを消耗させることが示されています。決済アプリ、乗換案内、スマートホームアプリを個別に操作する代わりに、裏側で自動連携させることで、ユーザーは「帰る」という意思決定だけに集中できます。

世界銀行が日本のICT活用事例として紹介しているように、生活インフラを横断したデータ連携は、利便性だけでなく安心感の向上にも寄与します。**決済・交通・スマートホームをつなぐ自動化設計は、単なるガジェット遊びではなく、生活の質そのものを底上げする設計思想**として捉えるべき段階に入っています。

認知負荷とタイパから見る自動化の本当の価値

自動化の価値は「作業が速くなる」ことだけではありません。本質は、人間の認知負荷をどれだけ削減できるかにあります。スマートフォン操作は、アプリを切り替えるたびに脳内で状況を再構築する必要があり、このコンテキストスイッチが積み重なることでワーキングメモリを消耗します。認知負荷理論を提唱したジョン・スウェラーの研究でも、不要な手順は学習効率や意思決定の質を下げる要因とされています。

日本では1日の平均スマートフォン利用時間が約4時間に達しており、その中には「目的達成に直接関係しない操作」が多く含まれます。例えば、通知を確認し、内容を判断し、後で対応するかを決める一連の流れは、数十秒でも高頻度で発生します。自動化はこの判断前の摩擦を減らし、脳のリソースを温存する仕組みです。

認知負荷と時間効率の違いを整理すると、次のような差が生まれます。

| 観点 | 手動操作 | 自動化・エージェント活用 |

|---|---|---|

| 認知負荷 | 毎回判断・記憶が必要 | 意図のみ指定、判断は委任 |

| タスク時間 | 平均180秒 | 平均45秒 |

| エラー率 | 約12% | 約3% |

会話型エージェントとGUI操作を比較した学術研究によれば、タスク完了時間は約75%短縮され、エラーも大幅に減少しました。これは単なる時短ではなく、判断疲れを防ぎ、集中力を高付加価値の思考に回せることを意味します。

タイパ重視の文脈で語られがちな自動化ですが、真の恩恵は「空いた時間」以上に「疲れない脳」にあります。通知の選別、定型入力、情報転記といった低次の認知作業をAIに委ねることで、人は創造性や対人判断といった人間固有の領域に集中できます。自動化とは、時間管理ではなく認知資源管理の技術なのです。

参考文献

- Apple Newsroom:Apple Intelligence gets even more powerful with new capabilities across Apple devices

- Apple Developer:What’s new in Shortcuts for iOS 26

- Android Developers Blog:16 things to know for Android developers at Google I/O 2025

- Capgemini Research Institute:Rise of agentic AI

- DataReportal:Digital 2025: Japan

- NIH PMC:Mobile phones: The effect of its presence on learning and memory

- arXiv:Evaluating the Effectiveness of Conversational Agents in Statistical Analysis