「最新のiPhoneなのに、写真がどこか不自然に感じる」──そんな違和感を覚えたことはありませんか。

解像度やHDR性能は年々進化しているはずなのに、肌が塗り絵のように見えたり、陰影がフラットで記憶の色と違って見えたりする。実はこれ、多くのユーザーや写真好きが感じている共通の悩みです。

iPhone 16/17世代では、AIと計算処理によるコンピュテーショナル・フォトグラフィーが完成度を極める一方で、「完璧すぎる画質」への反動として、自然な色味や質感を求める動きが加速しています。

本記事では、なぜiPhone写真が“作られたように見える”のかを技術的にひも解きつつ、日本市場で広がる自然派・レトロ回帰の背景を整理します。

さらに、純正機能の使いこなしから、話題のアンチAIカメラアプリ、編集による質感復元まで、ガジェット好きの方がすぐ試せる実践的なヒントを体系的に紹介します。

「高画質」ではなく「心地よい画質」を手に入れたい方にこそ、最後まで読んでほしい内容です。

高画質なのに満足できない理由とは

最新のiPhoneで撮影した写真は、解像度やノイズ耐性といった数値上の画質では間違いなく過去最高水準にあります。それにもかかわらず、「高画質なのに満足できない」と感じる人が増えているのはなぜでしょうか。その理由は、画素数やシャープさでは測れない、人間の知覚と感情に深く関わる部分にあります。

Appleが採用するコンピュテーショナル・フォトグラフィーは、小さなセンサーの弱点を補うため、複数枚の画像を合成し、局所的に明暗や色を最適化します。GoogleやAppleの研究でも、この手法がS/N比やダイナミックレンジを飛躍的に改善することは示されています。しかし同時に、本来は暗く沈むはずの影や、視線を導く光の強弱まで均一化され、写真全体がフラットな印象になりやすいと指摘されています。

特に違和感として語られるのが、いわゆる「塗り絵効果」です。University of Minnesotaなどの研究によれば、強いノイズ除去は微細なテクスチャまでノイズとして消してしまう傾向があります。肌のキメや素材のざらつきが失われた後、輪郭だけを強調するシャープネス処理が加わることで、結果としてプラスチックのような質感が生まれます。これは技術的には合理的でも、人の目には人工的に映ります。

| 技術的指標 | ユーザーの体感 |

|---|---|

| 高解像度・低ノイズ | 情報量は多いが立体感が乏しい |

| 強力なHDR | 明るいが記憶の印象と異なる |

| 過剰なシャープネス | くっきりするが不自然 |

さらに問題を複雑にしているのが、これらの処理をユーザーが細かく制御できない点です。Apple Supportでも示されている通り、現在の標準カメラではSmart HDRやDeep Fusionを完全にオフにする手段はありません。その結果、誰が撮っても「同じように整いすぎた写真」になりやすく、撮影者自身の感性が介入する余地が狭まっています。

高画質であること自体が悪いわけではありません。ただ、完璧さを追求するアルゴリズムが、人間が心地よいと感じる不完全さや揺らぎを削ぎ落としていることこそが、「高画質なのに満足できない」と感じる最大の理由なのです。

コンピュテーショナル・フォトグラフィーの仕組みと限界

コンピュテーショナル・フォトグラフィーとは、センサーが捉えた生の光学情報を、そのまま写真として出力するのではなく、演算処理によって「より良い結果」を再構成する撮影思想です。特にスマートフォンでは、物理的に小さなセンサーとレンズの制約を補うため、このアプローチが不可欠になっています。

AppleやGoogleの研究によれば、現代のスマートフォンはシャッターを押す前後で複数枚の画像を連続取得し、それらを高速に位置合わせして合成しています。このマルチフレーム合成により、ノイズは統計的に減少し、ダイナミックレンジは拡張されます。Google Researchが公開したHDR+の論文でも、合成枚数が増えるほどS/N比が平方根則に従って改善することが示されています。

しかし、合成後に行われる局所トーンマッピングが、画質の評価を大きく左右します。画像を細かな領域に分割し、それぞれで明るさやコントラストを最適化するため、逆光でも人物と背景を同時に見やすくできます。一方で、本来暗く沈むべき影まで持ち上げられ、光の強弱という写真本来の立体構造が失われやすくなります。

| 処理工程 | 得られるメリット | 生じやすい副作用 |

|---|---|---|

| マルチフレーム合成 | 低ノイズ・高ダイナミックレンジ | 動体での違和感や不自然な平均化 |

| 局所トーンマッピング | 逆光耐性・明瞭な表示 | フラット化、HDR臭さ |

| 強力なノイズ除去 | 滑らかな画面 | テクスチャ消失 |

とりわけ問題視されるのが、空間的ノイズ除去の過剰適用です。AppleのISPは、青空や肌などの平坦な領域に残る微細な粒子を積極的に除去しますが、その過程で本来のディテールまでノイズと誤認してしまいます。Image Engineeringの画質評価指標でも、こうした処理は「Texture Loss」として定義され、質感評価を下げる要因になるとされています。

失われた解像感を補うため、輪郭部には強いシャープネスが加えられます。この結果、エッジの周囲に白い縁取りが発生し、いわゆる「塗り絵現象」や「プラスチックのような質感」が生まれます。Apple Supportの仕様上、これらの処理はユーザーが完全に無効化できず、標準カメラを使う限り回避が難しい点も限界の一つです。

つまりコンピュテーショナル・フォトグラフィーは、物理的制約を超えるための強力な解法である一方、人間の知覚が求める自然さとは必ずしも一致しないという矛盾を内包しています。数値上は史上最高の画質でも、感覚的なリアリティが損なわれる可能性がある。このギャップこそが、現代スマートフォン写真の核心的な限界だと言えます。

塗り絵効果やHDR臭さが生まれる技術的背景

塗り絵効果やHDR臭さが生まれる最大の理由は、スマートフォンが抱える物理的制約を、演算処理で力技的に克服しようとする設計思想にあります。iPhone 16/17世代に搭載されるセンサーは、フルサイズカメラと比べて受光面積が約50分の1以下と極めて小さく、1枚の写真だけでは十分な光情報を得られません。その不足分を補うため、撮影の瞬間には複数枚の画像を高速取得し、合成するマルチフレーム処理が常態化しています。

この工程自体は、GoogleのHDR+やAppleのSmart HDRの研究でも示されている通り、S/N比を統計的に改善する合理的な手法です。しかし問題は、その後に行われる局所トーンマッピングです。画像を細かなブロックに分け、それぞれで明るさやコントラストを最適化することで、逆光でも「全部見える」写真が完成します。一方で、本来暗く沈むべき影や奥行きの階調差が均され、**光の序列が崩れたフラットな絵**になります。これが多くのユーザーが違和感を覚えるHDR臭さの正体です。

| 処理工程 | 本来の目的 | 副作用 |

|---|---|---|

| マルチフレーム合成 | ノイズ低減・情報量増加 | 動体や細部の破綻 |

| 局所トーンマッピング | 白飛び・黒潰れ防止 | 立体感の喪失 |

| 強調シャープネス | 解像感の演出 | 不自然な縁取り |

さらに塗り絵効果を決定づけるのが、空間的ノイズ除去の過剰適用です。Image Engineeringなどの画質評価研究でも指摘されている通り、ノイズ低減アルゴリズムは平坦部とディテール部を数学的に分類しますが、スマートフォンでは肌のキメや壁の粒状感といった微細構造がノイズとして誤認識されやすくなります。その結果、情報ごと削ぎ落とされ、のっぺりとした質感が残ります。

失われた解像感を補うため、ISPはエッジ部分だけを強く強調します。Unsharp Mask系の処理が代表例で、輪郭はくっきりする一方、境界線の周囲にハローと呼ばれる白い縁が発生します。**面は溶け、線だけが浮き上がる**という状態は、人間の視覚経験とはかけ離れており、「写真というよりCGや塗り絵に見える」と感じさせる決定打になります。

Apple自身もこの問題を認識しており、論文や開発者向け資料では「Texture Loss」という概念で整理されています。ただし現行iOSでは、これらの処理を完全に無効化する手段は提供されていません。結果として、ユーザーは最高性能のハードウェアを手にしながらも、常にアルゴリズムが定義した美しさを受け入れざるを得ない状況に置かれています。塗り絵効果やHDR臭さは、単なる好みの問題ではなく、**物理限界と演算最適化が生んだ必然的な副産物**だと言えます。

日本市場で進む『自然派写真』への価値観シフト

日本市場ではここ数年、「きれいに写る写真」よりも「そのままを残した写真」に価値を見出す動きが明確に強まっています。これは一過性の流行ではなく、スマートフォンのカメラ性能が極限まで高まった結果として生まれた、美意識そのものの転換だと捉えられています。

背景にあるのは、コンピュテーショナル・フォトグラフィーによる過剰な最適化です。最新のiPhoneが生成する写真は、解像度やダイナミックレンジの指標では疑いなく最高水準にありますが、写真愛好家や若年層ユーザーの間では「記憶の中の光と違う」「空気感が削がれている」といった声が増えています。**物理的に正しい写真と、感情的に正しい写真が一致しなくなった**ことが、価値観シフトの出発点です。

この変化は、日本特有の文化とも深く結びついています。広告的で完成度の高いビジュアルが溢れた結果、Z世代・α世代を中心に「作為の少なさ」や「揺らぎ」を肯定する感性が強まりました。Trend Hunterなどのグローバルトレンド分析でも、2025年以降はAuthenticityを重視する写真表現が伸長していると指摘されていますが、日本ではそれがより顕著に表れています。

象徴的なのが、オールドコンデジの再評価です。2000年代初頭のCCDセンサー搭載機は、白飛びしやすくノイズも多い一方で、補正されていない素直な色と階調を持っています。BCNランキングや海外メディアの市場分析によれば、日本では2024年以降、こうした単機能カメラやチェキ系製品の販売が底堅く推移しています。スマートフォンが万能化するほど、あえて不自由な撮影体験が支持されているのです。

| 評価軸 | 従来のスマホ写真 | 自然派写真の価値観 |

|---|---|---|

| 色再現 | 均一で最適化された発色 | 光源や環境に左右される色 |

| 質感 | ノイズレスで平滑 | 粒子感やざらつきを許容 |

| 価値基準 | 技術的な正しさ | 記憶や感情との一致 |

Instagramの日本語ハッシュタグ動向を見ても変化は明確です。#写真好きな人と繋がりたいのような包括的なタグに加え、特定のカメラ、フィルム名、質感を示すタグが増加しています。これは、単に「映える写真」を競う段階から、「どんな世界観で撮っているか」を共有する段階へと移行したことを示しています。

この流れの中で、写真は作品であると同時に生活のログとして再定義されつつあります。過度に補正された一枚より、少し暗く、少しブレた写真の方が、その日の気温や音、匂いまで想起させると感じる人が増えているのです。**日本市場で進む『自然派写真』への価値観シフトは、テクノロジーへの反発ではなく、テクノロジーを前提とした上での感性の再選択**だと言えるでしょう。

オールドコンデジブームが示すユーザー心理

オールドコンデジブームは、単なるレトロ嗜好ではなく、現代のユーザー心理を鋭く映し出す現象です。背景にあるのは、スマートフォン、とりわけ最新iPhoneが提供する「失敗しない写真」への無意識の疲労感です。常に最適化され、予測可能で、誰が撮っても似たような結果になる写真体験は、便利である一方で、撮影者自身の関与感や偶然性を奪ってきました。その反動として、不完全さを内包する古いデジタルカメラに価値を見出す動きが広がっています。

特に若年層に顕著なのは、写真を「成果物」ではなく「体験の痕跡」として捉える視点です。Z世代を対象にした海外のカルチャー分析や、国内のトレンドレポートによれば、彼らは高解像度や正確な色再現よりも、その場の空気や感情が伝わるかどうかを重視します。白飛びや色転び、ブレといった要素は、技術的には欠陥でも、記憶と結びつくリアリティとして肯定的に受け取られています。

完璧さよりも「自分が撮った感覚」を取り戻したいという欲求が、オールドコンデジへの支持を支えています。

この心理は、コンピュテーショナル・フォトグラフィーへの違和感とも密接に関係します。AppleやGoogleが追求してきたHDR合成やノイズ低減は、物理的に正しい画像を生成しますが、ユーザーの主観的な満足とは必ずしも一致しません。スタンフォード大学やSIAMなどが指摘するように、過度な局所トーンマッピングは視覚的な奥行きや光の序列を損ない、人間の記憶色から乖離することがあります。ユーザーは無意識のうちにそのズレを感じ取り、「作られた写真」への不信感を募らせてきました。

中古市場の動向も、この心理を裏付けています。2000年代前半のCCDセンサー搭載機が高騰している理由は、性能では説明できません。BCNランキングや海外メディアの報道によれば、これらの機種はダイナミックレンジが狭く、暗所にも弱いにもかかわらず、色の乗り方や階調の荒さが「ちょうどいい不確かさ」として評価されています。撮るたびに結果が微妙に変わる予測不能性が、撮影行為そのものをゲームのように再び楽しいものにしているのです。

| 観点 | 最新スマートフォン | オールドコンデジ |

|---|---|---|

| 画質の安定性 | 常に高い | ばらつきが大きい |

| 偶然性 | 低い | 高い |

| ユーザーの介入感 | 少ない | 強い |

さらに重要なのは、SNSとの距離感の変化です。かつての「映え」を競う文化では、他者評価が写真の価値を決めていました。しかし現在は、フォロワー数やいいね数よりも、限られたコミュニティ内で感覚を共有できるかが重視されています。オールドコンデジの荒い画質や独特の色味は、その文脈を理解する者同士の暗号のように機能し、撮影者の美意識を示すシグナルとなります。

つまりこのブームは、テクノロジーの後退ではありません。むしろ高度に自動化された現代だからこそ、あえて不便で不完全な道具を選び、自分の感性を介在させたいという能動的な選択です。オールドコンデジは、ユーザーが写真の主導権を取り戻すための象徴的な存在として、今後もしばらく支持され続けると考えられます。

iPhone純正機能で自然な色味を引き出す考え方

iPhoneの純正カメラで自然な色味を引き出すために最も重要なのは、設定値そのものよりもAppleがどのような思想で写真を「完成」させているかを理解することです。

現在のiPhoneは、シャッターを切った瞬間に現実を記録する装置ではなく、「こう見えるはずだ」という理想像を計算で構築するデバイスです。

AppleのPhotonic EngineやSmart HDRは、人間の視覚モデルを参考に設計されていると、Appleの技術解説やSIAMのコンピュテーショナル・フォトグラフィー史でも説明されています。

しかし、この人間視覚モデルは「情報を失わない」方向に最適化されており、必ずしも「記憶に近い色」や「情緒的なリアリティ」を再現するものではありません。

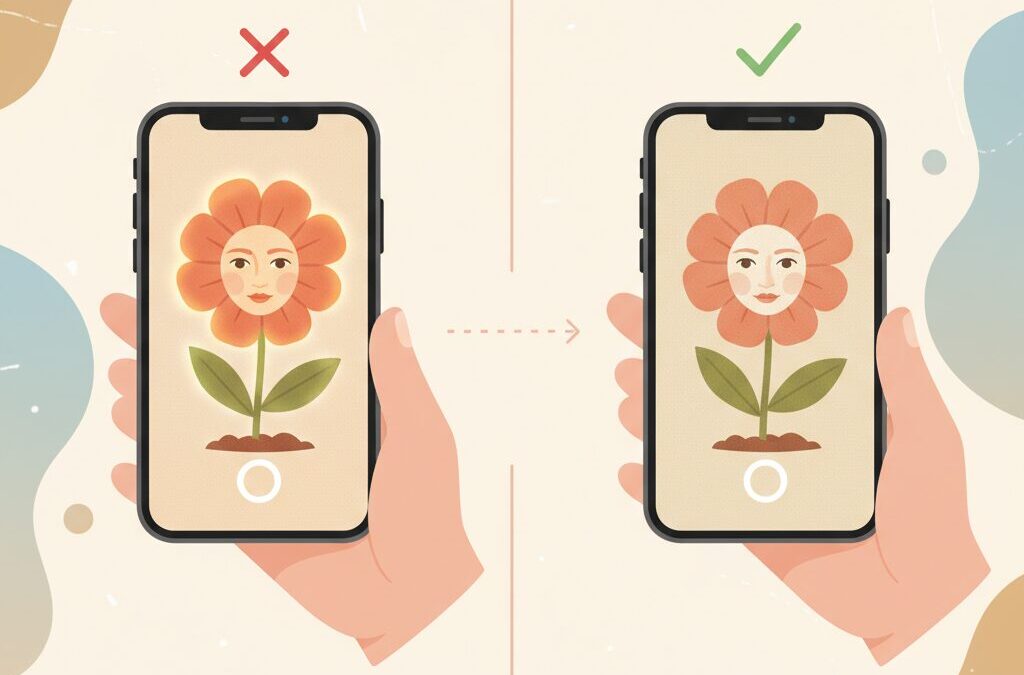

自然な色味を得るための第一歩は、iPhoneがやりすぎている処理をあらかじめ見越して、撮影時点で相殺するという発想です。

これは後処理で直すのではなく、純正機能の範囲で「計算結果を誘導する」行為に近いものです。

| iPhoneの自動処理傾向 | 人が不自然と感じる理由 | 考え方の転換 |

|---|---|---|

| シャドウを明るく持ち上げる | 奥行きが失われ、立体感が消える | 暗さは情報ではなく雰囲気と捉える |

| 寒色寄りのホワイトバランス | 肌や夕景が記憶より冷たく見える | 記憶色を優先し、物理的正確さを手放す |

| 過剰なシャープネス | 質感がプラスチック的になる | 解像感より連続的なトーンを重視する |

この思想を最も安全に反映できるのが、フォトグラフスタイルです。

Apple公式サポートでも、フォトグラフスタイルはフィルターではなく、画像処理パイプラインの深部でトーンと色相を制御する仕組みだと説明されています。

つまり、撮影後に色を塗り替えるのではなく、最初から「違う現実」を描かせるための設計図を渡しているのです。

自然な色味を目指す場合、重要なのは派手な調整ではありません。

少し暗く、少し暖かく、少しコントラストを戻すという、ごくわずかなズレを意図的に作ることです。

GoogleのHDR合成研究でも、人間は完全にフラットな階調よりも、わずかな陰影の偏りを「リアル」と認識すると報告されています。

また、露出補正をマイナスにする行為も、「失敗写真を避けるため」ではありません。

デジタル写真は白飛びに極端に弱く、ハイライトが飽和すると色そのものが失われます。

あらかじめ暗めに撮ることは、色を守るための保険であり、結果として自然な発色につながります。

多くのユーザーが陥りがちなのは、「きれい=明るくシャープ」という先入観です。

しかし、日本の写真家の作例や、近年のInstagramトレンド分析でも、評価されているのは必ずしも情報量の多さではありません。

少し不完全で、少し曖昧で、記憶と重なる色こそが、現代における自然さの正体です。

iPhone純正機能で自然な色味を引き出すとは、AIを否定することではありません。

AIが描こうとする「平均的な正解」から、意図的に一歩ずらすことです。

そのずれを理解し、コントロールできたとき、iPhoneは単なる高性能カメラではなく、自分の感性に寄り添う道具へと変わります。

アンチAIカメラアプリという新しい選択肢

過剰なAI補正に違和感を覚えるユーザーが増える中で、近年「アンチAIカメラアプリ」という新しい選択肢が注目されています。これはAIを全面的に否定する思想ではなく、Apple純正カメラが前提とする自動最適化から意図的に距離を取り、撮影者に主導権を戻すアプローチだと捉えると分かりやすいです。

スマートフォン写真の多くは、マルチフレーム合成や強力なノイズリダクション、局所トーンマッピングによって成立しています。SIAMやGoogle Researchのコンピュテーショナル・フォトグラフィー研究でも示されている通り、これらはS/N比やダイナミックレンジを飛躍的に改善しますが、同時にテクスチャや光の階調を均質化する副作用を持ちます。アンチAIカメラアプリは、まさにこの副作用を最小化することを目的としています。

代表例として語られるのが、プロ向けカメラアプリHalideに搭載されたProcess Zeroモードです。このモードでは、AppleのISPが通常行う複数枚合成やAIベースのノイズ処理を一切使わず、センサーから得られた1枚のRAWデータをそのまま現像します。Lux.cameraの技術解説によれば、これは意図的に演算写真の恩恵を捨てる設計であり、粒状感や露出のシビアさを含めて「素材としての写真」を取り戻す試みです。

結果として得られる画像は、決して万人向けではありません。暗所ではノイズが目立ち、白飛びや黒潰れも起こりやすくなります。しかし、コンクリートのざらつきや肌の微細な起伏が保たれ、いわゆる塗り絵効果とは無縁の描写になります。この不完全さこそが、オールドコンデジやフィルム写真を好む層にとって強い魅力となっています。

| 項目 | 純正カメラ | アンチAIカメラアプリ |

|---|---|---|

| 画像生成 | 複数枚合成が前提 | 単写または最小限の合成 |

| ノイズ処理 | 強力に自動適用 | 極力抑制または無効 |

| 質感 | 均質で滑らか | 粒状感やテクスチャ重視 |

また、Zerocamのようにマニュアル操作すら排し、「押すだけ」でアンチAI的な結果を得られるアプリも登場しています。TechRadarなどの海外メディアでは、これらをオールドデジカメ的体験の現代版と位置付けており、操作性よりも写りの思想を優先する設計が評価されています。

一方で、完全な脱AIではなく「自然な方向にAIを使う」立場のアプリも存在します。AdobeのProject Indigoはその代表で、最大32枚のバースト合成によって物理的にノイズを減らしつつ、平滑化を最小限に抑えます。Adobe Researchの公開資料によれば、これは人間の視覚心理を重視したコンピュテーショナル・フォトグラフィーの再設計であり、従来のHDR臭さを感じにくい結果を生みます。

重要なのは、アンチAIカメラアプリが「画質を良くする魔法」ではない点です。むしろ失敗や制御不能性を含めて写真体験を引き受ける覚悟が求められます。その代わり、撮影者自身の感性がダイレクトに結果へ反映され、記録ではなく表現としての写真に近づいていきます。

AIが写真を完成させてくれる時代だからこそ、あえて介入を拒む選択肢が価値を持ち始めています。アンチAIカメラアプリは、テクノロジーへの反抗ではなく、写真というメディアの原点をスマートフォン上で再定義する静かなムーブメントだと言えるでしょう。

編集とポストプロダクションで質感を取り戻す方法

撮影時にどれだけ工夫しても、スマートフォン写真にはコンピュテーショナル処理由来の硬さが残ることがあります。

その最終調整を担うのが編集とポストプロダクションであり、ここは質感を取り戻すための最重要工程です。

特にAdobe Lightroom Mobileは、プロ写真家や画像研究者の知見が集約された事実上の標準ツールとして位置づけられています。

iPhone写真が不自然に見える最大の理由は、局所コントラストとシャープネスの過剰適用です。

Adobeの技術解説によれば、人間の視覚はエッジの強調よりも連続的なトーン変化にリアリティを感じます。

そのため、最初に行うべきは明瞭度を意図的に下げ、デジタル特有のエッジ感を和らげる操作です。

多くのユーザーが誤解しがちですが、明瞭度を下げると写真全体が眠くなるわけではありません。

同時にテクスチャをプラス方向へ調整することで、肌のキメや素材感だけを選択的に残せます。

この組み合わせは、Lightroom公式フォーラムやプロ向け解説でも推奨されている定石です。

| 調整項目 | 推奨範囲 | 視覚的効果 |

|---|---|---|

| 明瞭度 | -10〜-20 | HDR臭さと輪郭の硬さを抑制 |

| テクスチャ | +10〜+20 | 微細な質感のみを復元 |

| シャープネス量 | 低めに再設定 | ハロや縁取りの防止 |

次に重要なのがシャープネスのマスキングです。

初期設定のままでは空や肌など本来滑らかであるべき領域にまでシャープがかかります。

マスクを強め、エッジ部分のみに限定することで、自然な解像感へと近づきます。

質感回復の仕上げとして有効なのが粒状感の付加です。

これはノイズを足す行為ではなく、視覚心理学的に写真らしさを補完する操作です。

画像工学の分野では、この効果はディザリングに近いものとして説明されています。

粒子は輝度ベースで全体に均一に乗せることが重要です。

適度な粒状感が加わることで、過度に平滑化された部分の違和感が目立たなくなります。

Process Zeroやフィルム写真に近い印象を後処理で再構築できる理由がここにあります。

さらに踏み込む場合、Dehancerのようなフィルムシミュレーション系ツールが選択肢になります。

これらは単なる色変換ではなく、粒子構造やハレーションを物理モデルに基づき再現します。

映画業界でも使われる手法であり、AdobeやKodakの研究資料でもその有効性が示されています。

編集とポストプロダクションは、AIに奪われた質感を人の手で取り戻す工程です。

数値を追い込むことが目的ではなく、記憶の中の光や空気感に近づけるための調律作業です。

この視点を持つことで、スマートフォン写真は再び「感じるための写真」へと変わります。

光学アクセサリーで写りを変えるという発想

ソフトウェア処理に違和感を覚えたとき、発想を一段階手前に戻し、光そのものをコントロールするという選択肢が注目されています。光学アクセサリーは、AIやアルゴリズムが介入する前段階で写りの方向性を決定づけるため、コンピュテーショナル・フォトグラフィー時代において逆説的に価値を高めています。

代表例がブラックミスト系の拡散フィルターです。映画撮影の現場で長年使われてきたこのフィルターは、ガラス内部に微細な拡散材を含み、強いハイライトだけをにじませます。iPhoneのようにHDRとシャープネスが強いカメラでは、夜景の街灯や逆光時の白飛びが問題になりがちですが、ブラックミストを通すことで、ソフトウェア処理が始まる前に光のピークを物理的に丸めることができます。SandmarcやMomentが公開している実写比較でも、ハイライトの階調保持とコントラスト低下が確認されています。

重要なのは「後処理でぼかす」のではなく、「最初から柔らかい光を入れる」点です。この順序の違いが、デジタル臭さの有無を決定します。

もう一つの有力な手段が外付けレンズです。スマートフォンの純正レンズは、解像性能と歪曲補正を最優先した“優等生”設計ですが、そこに意図的な欠点を加えることで写りは一変します。特にアナモルフィックレンズは、横方向のフレアや独特のボケ形状を生み、映画的な空気感を付加します。これはAdobeやSIAMが整理している光学収差の理論とも一致しており、人間が「立体感」や「情緒」を感じる要因の一つとされています。

クリップ式フィルターやレンズアダプターは数千円台から入手可能で、機材追加のハードルも低めです。中古市場やレビュー分析によれば、若年層ユーザーほどソフトウェア設定よりも物理アクセサリーを好む傾向があり、これは日本でのオールドコンデジ回帰とも文脈を共有しています。

| アクセサリー種類 | 主な効果 | 向いているシーン |

|---|---|---|

| ブラックミスト系フィルター | ハイライト拡散、コントラスト低下 | 夜景、逆光ポートレート |

| アナモルフィックレンズ | フレア付加、ボケ変形 | 動画、ストリートスナップ |

| オールドレンズアダプター | 収差・周辺減光の付加 | 日常記録、エモ系写真 |

光学アクセサリーの魅力は、設定やアップデートに左右されない点にもあります。iOSの仕様変更で画作りが変わっても、レンズやフィルターが作る光の性質は変わりません。写りを変える主導権をソフトウェアから取り戻すという意味で、これらのアクセサリーは単なる周辺機器ではなく、現代スマホ撮影における思想的なカウンターとも言えます。

参考文献

- Apple Support:Use Photographic Styles with your iPhone camera

- Lux.camera:Process Zero: The Anti-Intelligent Camera

- SIAM News:Computational and Mobile Photography: The History of the Smartphone Camera

- Trend Hunter:Top 100 Photography Trends in 2025

- Digital Camera World:The best-selling compact camera brand in Japan right now isn’t Fujifilm or Canon

- MacStories:Manual Camera App Halide Introduces Process Zero, a New Unprocessed Image Capture Mode