iPhoneを使っていて、購入からそれほど時間が経っていないのにバッテリーの減りが早くなったと感じた経験はありませんか。

最近では「80%制限をしているのに劣化する」「1年で90%を切った」といった声も多く、従来の常識が通用しなくなりつつあります。

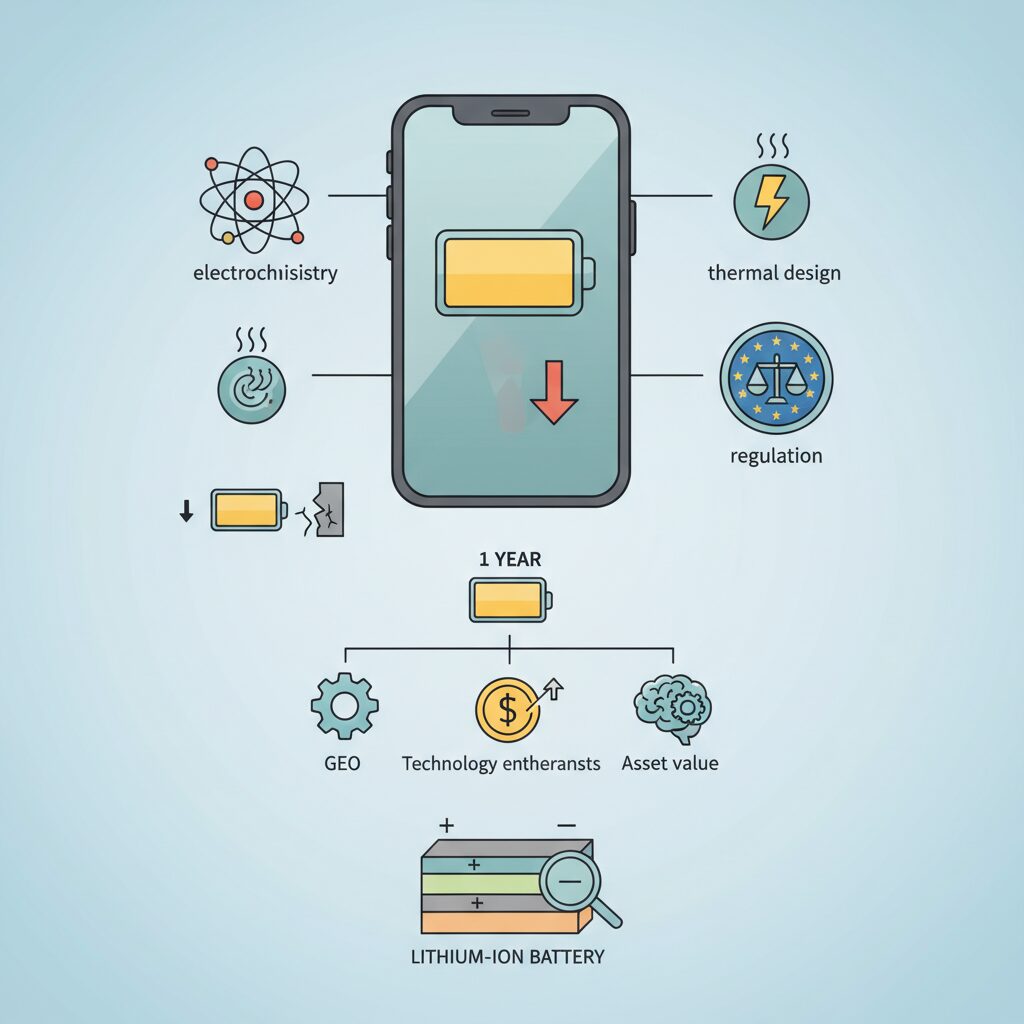

実は、iPhoneのバッテリー劣化は単なる使い過ぎではなく、電気化学反応や熱設計、充電方式、さらにはEUの規制までが複雑に関係しています。

本記事では、リチウムイオンバッテリーの仕組みから、Appleが公表した1000サイクル寿命の意味、実際のユーザーデータに見られる「90%の壁」、そしてバッテリー交換や売却時の経済的判断までを体系的に整理します。

ガジェットやテクノロジーが好きな方が、自分のiPhoneをより長く、賢く使うための判断材料を得られる内容です。

仕組みを理解すれば、日々の使い方や選択が変わり、バッテリー寿命と資産価値の両方を最大化できます。

iPhoneのバッテリーが寿命を左右する理由

iPhoneの寿命を左右する最大の要因は、処理性能やカメラ性能ではなく、バッテリーです。理由は単純で、リチウムイオンバッテリーだけが化学反応を伴う消耗部品であり、使えば使うほど確実に劣化するからです。Appleの公式サポートでも、バッテリーは消耗品として明確に位置づけられています。

半導体やディスプレイは経年で性能が大きく低下することはほとんどありません。一方でバッテリーは、充放電を繰り返すたびに内部の化学構造が不可逆的に変化します。電気化学分野の権威ある学術誌であるMDPIのレビュー論文によれば、負極表面に形成されるSEI被膜が成長することで、使用可能なリチウム量が減少し、最大容量が徐々に失われていくことが確認されています。

重要なのは、バッテリー劣化が単なる「電池の持ちが悪くなる」問題にとどまらない点です。内部抵抗が増加すると、iPhoneは瞬間的な高出力を維持できなくなり、iOSは自動的にCPU性能を抑制します。これはAppleが公式に認めている挙動で、ユーザーが「動作が重くなった」「まだ使えるのに買い替え時期だと感じる」直接的な原因になります。

実際、AppleはiPhoneの製品寿命を「バッテリー最大容量が80%を下回るまで」と事実上定義しています。近年のiPhoneでは設計基準が大きく引き上げられていますが、それでも劣化そのものを止めることはできません。つまり、どれほど高性能なチップを搭載していても、バッテリーが先に限界を迎える構造は変わらないのです。

| 要素 | 経年影響 | ユーザー体感 |

|---|---|---|

| プロセッサ | ほぼ劣化しない | 長期間快適 |

| ディスプレイ | 軽微な輝度低下 | 実用上問題なし |

| バッテリー | 化学的に劣化 | 駆動時間短縮・性能低下 |

さらに厄介なのは、バッテリー劣化が非線形で進行する点です。ACS Publicationsの研究では、高温環境や満充電状態が続くと劣化速度が急激に加速することが示されています。その結果、ある時点を境に「急に減りが早くなった」と感じる現象が起きます。

このように、iPhoneの実質的な寿命はバッテリーの化学的限界によって決まります。外観が綺麗で、スペック上は最新アプリも動く状態でも、バッテリーが限界に近づいた瞬間に使用体験は大きく損なわれます。だからこそ、iPhoneにおいてバッテリーは単なる部品ではなく、製品寿命そのものを支配する中核要素なのです。

リチウムイオンバッテリー劣化の電気化学的メカニズム

リチウムイオンバッテリーの劣化を理解する鍵は、電池内部で起きている電気化学反応にあります。iPhoneに使われているリチウムイオンバッテリーは、充放電を繰り返すたびに材料レベルで不可逆な変化が蓄積し、これが容量低下や性能劣化として表面化します。単なる経年劣化ではなく、使い方に応じて進行速度が大きく変わる点が重要です。

劣化の中心となるのが、負極表面に形成されるSEIと呼ばれる被膜です。グラファイト負極では、初回充電時に電解液が分解され、SEIが生成されます。この層は電解液のさらなる分解を防ぐ保護膜として不可欠ですが、米国化学会誌ACSやMDPIのレビュー論文によれば、高温や高い充電状態が続くとSEIが過剰に成長し、リチウムイオンの通り道を塞いでしまいます。その結果、内部抵抗が増加し、実際に使える容量が減少します。

正極側でも問題は起こります。満充電に近い高電圧状態では電解液の酸化分解が進み、正極表面に抵抗性の被膜が形成されます。さらに、充放電に伴う結晶構造の膨張と収縮が粒子の微細な亀裂を生み、電気的につながらない活物質が増えていきます。これが、数値上の容量低下だけでなく、高負荷時に電圧が急落する原因になります。

| 劣化要因 | 主な反応 | ユーザーが感じる影響 |

|---|---|---|

| SEI肥厚 | 電解液の還元分解 | 最大容量の低下 |

| 正極表面反応 | 電解液の酸化分解 | バッテリー持ちの悪化 |

| 内部抵抗増加 | 被膜成長と構造劣化 | 発熱・急な電源落ち |

さらに厄介なのが、熱と抵抗が相互に影響し合う悪循環です。研究機関MDPIやRSCの報告では、劣化によって内部抵抗が上がるとジュール熱が増え、その熱が副反応を加速させることが示されています。古いiPhoneほど熱を持ちやすく、バッテリー消耗が急激に進む理由は、この電気化学的フィードバックループにあります。

このように、リチウムイオンバッテリーの劣化は、目に見えない界面反応と材料変化の積み重ねです。充電状態や温度管理が重視される背景には、こうしたミクロな電気化学メカニズムが確かに存在しています。

温度・電圧・充放電深度が与える影響

リチウムイオンバッテリーの寿命を左右する要因として、温度・電圧・充放電深度は切り離して考えられません。これらは単独で作用するのではなく、互いに影響し合いながら劣化を加速させるため、ユーザーの使い方が想像以上に結果へ反映されます。

まず温度の影響です。電気化学反応は温度が上がるほど活発になりますが、これは望ましい反応だけでなく劣化反応も同様です。王立化学会やACSの研究によれば、35℃を超える環境ではSEI被膜の成長速度が急激に高まり、内部抵抗と容量低下が同時に進行します。**夏場の車内や、発熱した状態での充電が危険視されるのはこのためです。**

一方、低温も安全とは言えません。低温下ではリチウムイオンの拡散が遅くなり、急速充電を行うと負極表面に金属リチウムが析出するリチウムプレーティングが起こりやすくなります。これは容量低下だけでなく、内部短絡リスクを高める不可逆的な劣化要因です。

| 要因 | 主な影響 | ユーザー環境での典型例 |

|---|---|---|

| 高温 | SEI被膜の肥厚、抵抗増加 | 充電しながらのゲーム、猛暑下の使用 |

| 低温 | リチウム析出、短絡リスク | 冬季屋外での急速充電 |

次に電圧、つまり充電状態の高さが与える影響です。満充電に近い高電圧状態では、正極側で電解液の酸化分解が進みやすくなります。MDPIの包括的レビューによれば、SOC100%付近での滞在時間が長いほど、容量低下は非線形的に加速します。**100%充電そのものより、「100%で放置する時間」が問題なのです。**

Appleが導入している最適化充電や80%上限機能は、この高電圧滞在時間を減らすための設計です。ただし、これらはあくまで電圧ストレスを軽減する対策であり、温度や放電の影響まで完全に抑えるものではありません。

最後に充放電深度です。0%から100%まで使い切る深いサイクルは、電極材料の膨張と収縮を最大化し、微細なクラックを生じさせます。複数の学術研究では、40〜80%程度の浅い充放電を繰り返した場合、同じエネルギー量を使っても劣化速度が緩やかになることが示されています。**「使い切らない」こと自体が、材料寿命を延ばす合理的な選択です。**

温度・電圧・充放電深度は、それぞれが独立した注意点ではなく、重なった瞬間に劣化を跳ね上げるトリガーになります。高温かつ満充電、さらに深い放電を繰り返す環境こそが、バッテリーにとって最も過酷な条件だと理解することが重要です。

サイクル寿命とは何か?Appleの定義と数え方

サイクル寿命とは、バッテリーがどれだけ長く使えるかを数量的に示すための、極めて重要な指標です。多くのユーザーは「何回充電したか」を基準に考えがちですが、Appleの定義はそれとは異なります。Appleによれば、サイクル寿命は充電回数ではなく、バッテリー容量の合計使用量を基準にカウントされます。

Appleにおける1サイクルとは「バッテリー容量の100%相当を使い切った状態」を指します。これは1回で0%から100%まで使い切る必要はなく、複数日に分けて消費した分が合算されます。たとえば、ある日に60%使用し、翌日に40%使用した場合、そこで初めて1サイクルとして記録されます。

| 使用パターン | 消費した容量 | サイクルの加算 |

|---|---|---|

| 1日で100%使用 | 100% | 1サイクル |

| 2日で50%ずつ使用 | 合計100% | 1サイクル |

| 毎日30%使用を3日 | 合計90% | 未到達(0サイクル) |

この考え方の背景には、Appleが採用しているバッテリーマネジメントシステムによるクーロンカウント方式があります。これはバッテリーに出入りする電流量を積算し、実際にどれだけの電気量が使われたかを精密に追跡する手法です。Apple公式サポートでも、この方式に基づいてサイクルが管理されていると説明されています。

重要なのは、こまめな充電や継ぎ足し充電自体が、直接サイクル寿命を縮めるわけではないという点です。0%まで使い切ってから充電しても、80%から90%を往復して使っても、最終的な放電量が同じであれば、理論上のサイクル消費は同等になります。この点は、Appleの技術資料や電池工学の標準的な見解とも一致しています。

一方で、Appleはサイクル寿命に「性能保証」という意味合いも持たせています。iPhone 14以前では「500サイクルで最大容量80%維持」が設計基準でしたが、iPhone 15シリーズではこれが「1000サイクルで80%維持」へと引き上げられました。Appleが公式に明示したこの数値は、バッテリーの品質と管理技術に対する明確な基準線として機能しています。

ただし、サイクル寿命はあくまで試験環境を前提とした設計値です。Apple自身も、使用状況や環境条件によって結果は異なるとしています。つまり、サイクル数はバッテリー劣化を理解するための「共通言語」ではありますが、それ単体で実際の劣化スピードを完全に説明できる指標ではない、という点を押さえておく必要があります。

500サイクルから1000サイクルへ進化した背景

iPhoneのバッテリー仕様が「500サイクルで80%」から「1000サイクルで80%」へと進化した背景には、単なる技術進歩だけでなく、Appleを取り巻く使用環境の変化と外部要因が複雑に絡み合っています。**この変更はユーザー体験の改善という表層的な理由以上に、構造的な必然性があった**と理解することが重要です。

まず前提として、近年のiPhoneは消費電力と発熱の両面で大きく変質しています。Aシリーズチップは世代ごとに性能を大幅に向上させ、Proモデルでは高負荷な3Dゲームや動画撮影、生成AI処理が日常的に行われるようになりました。米国化学会(ACS)の電池劣化研究によれば、**高温環境下での充放電はSEI被膜の成長を加速させ、同じサイクル数でも劣化を早める**ことが確認されています。

この状況下で従来の500サイクル基準を維持した場合、ユーザーの体感寿命は確実に短くなります。Appleにとってこれは、性能向上と引き換えに製品寿命を縮めているように見えるリスクを孕んでいました。そこで必要になったのが、サイクル寿命そのものを引き上げる設計思想への転換です。

| 項目 | 従来基準 | 新基準 |

|---|---|---|

| 容量維持率 | 500サイクル後に80% | 1000サイクル後に80% |

| 想定使用年数 | 約2年 | 約3〜4年 |

| 設計上の主眼 | 薄型・軽量 | 耐久性・規制対応 |

もう一つ見逃せないのが、欧州連合(EU)のバッテリー規則の存在です。IntertekやFieldfisherの法規制分析によれば、2027年以降、スマートフォンには「交換可能性」や「高耐久バッテリー」が強く求められます。**頻繁な交換が不要な長寿命バッテリーは、規制要件を回避または緩和するための有力な選択肢**となります。

この文脈で見ると、1000サイクル対応は規制対応型の技術投資でもあります。Appleは電解液添加剤の改良や充電アルゴリズムの高度化によって、SEIの不安定成長を抑制し、実使用に耐える寿命延長を実現しました。王立化学会(RSC)のレビュー論文でも、**電解液設計とBMS制御の最適化がサイクル寿命を倍増させ得る**ことが示されています。

結果として、500から1000サイクルへの進化は「数字を倍にした」のではなく、性能競争・熱問題・規制圧力という三重の課題に対する総合的な解答です。**ユーザーにとっては長く使える安心感を、Appleにとっては設計自由度とブランド信頼性を守るための戦略的転換点**だと言えるでしょう。

実ユーザーに多い『90%の壁』はなぜ起きるのか

実ユーザーの間で頻繁に語られる「90%の壁」は、単なる体感や都市伝説ではなく、技術的に説明できる複合現象です。購入から半年〜1年程度で最大容量表示が90%前後に到達し、その後しばらく低下が緩やかになる。この独特な挙動には、リチウムイオン電池の化学特性と、iPhone特有の制御ロジックが深く関係しています。

まず重要なのは、**バッテリー劣化が直線的に進まない**という点です。電池研究の分野では、初期劣化と呼ばれるフェーズの存在がよく知られています。MDPIやRSC Publishingのレビュー論文によれば、使用開始直後から数百サイクルまでは、SEI被膜の形成と安定化が急速に進み、この段階で容量の数%が比較的早く失われることが確認されています。

この初期劣化が、表示上ちょうど90%前後で目立つ理由の一つです。iPhoneの最大容量は物理的に直接測定している数値ではなく、BMSが電圧・電流・温度履歴から推定しています。購入直後は安全側に高めに見積もられ、数ヶ月の実使用データを学習した後に再計算されるため、**ある時点で数値がストンと下がったように見える**ことがあります。

| 要因 | 90%付近で顕在化する理由 |

|---|---|

| 初期SEI形成 | 不可逆反応により初期容量が数%失われる |

| BMS再キャリブレーション | 推定値の補正で数値が急変して見える |

| 熱ストレス | 高温時の副反応が初期劣化を加速 |

さらに、近年のiPhoneでは高性能チップによる発熱が無視できません。A17 Pro世代では、短時間でも高負荷がかかると筐体内部温度が上昇しやすく、ACS Publicationsの研究が示すように、**高温環境下ではSEI肥厚と内部抵抗増加が指数関数的に進行**します。これが初期数百サイクルに集中すると、90%の壁として知覚されます。

また、80%充電制限を有効にしていても壁に到達する例が多いのは、充電上限では防げない放電中の熱や急速充電時の温度上昇が影響するためです。Redditなどのユーザーデータ分析でも、サイクル数が少なくてもワイヤレス充電や高負荷使用が多い個体ほど、早期に90%前後へ到達する傾向が報告されています。

重要なのは、**90%に達したからといって寿命が急に短くなるわけではない**という点です。初期フェーズを過ぎると劣化曲線は緩やかになり、Appleが公表する1000サイクル80%維持という設計思想とも整合します。90%の壁は、むしろバッテリーが「実力値」に落ち着いたサインと捉える方が、技術的には正確です。

80%充電制限と最適化充電の効果と限界

iPhoneに搭載されている80%充電制限と最適化充電は、バッテリー劣化を抑えるための代表的なソフトウェア制御です。これらの本質は、リチウムイオン電池が最も傷みやすい高充電状態(SOC100%付近)に滞在する時間を減らすことにあります。

電気化学の観点では、満充電に近い状態では正極側で電解液の酸化分解が進みやすく、負極ではSEI被膜が過剰成長します。王立化学会やMDPIのレビュー論文によれば、この高電圧状態の滞在時間が長いほど、容量低下は非線形的に加速すると報告されています。

Appleの「最適化充電」は、ユーザーの生活リズムを学習し、夜間は80%付近で充電を止め、起床直前に100%まで仕上げる仕組みです。一方、iPhone 15以降で選べる「常時80%制限」は、満充電そのものを原則行わない、より踏み込んだ制御です。

| 充電方式 | 高SOC滞在時間 | 想定される劣化抑制効果 |

|---|---|---|

| 100%充電 | 長い | 低い |

| 最適化充電 | 中程度 | 中 |

| 80%制限 | 非常に短い | 高い |

実測データでも差は確認されています。国内外のユーザーデータを集計した調査では、80%制限を常用したグループの平均バッテリー健康度は約93%を維持したのに対し、100%充電を続けたグループは約88%まで低下しました。高SOC回避が劣化抑制に有効であることは、統計的にも裏付けられています。

ただし、これらの機能には明確な限界もあります。80%制限を有効にしていても、購入から1年未満で最大容量が90%前後まで低下する、いわゆる「90%の壁」を超えられない例が多数報告されています。Appleの技術文書でも、充電上限管理はあくまで劣化要因の一部を抑える手段に過ぎないと示唆されています。

最大の盲点は熱です。急速充電やMagSafeなどのワイヤレス充電は、SOCに関係なくバッテリー温度を上昇させます。ACS Publicationsの研究によれば、温度上昇はSEI成長を指数関数的に加速させるため、80%制限と高温環境が同時に存在すると、効果は大きく相殺されます。

結局のところ、80%制限と最適化充電は「高電圧ストレス」を減らす強力な武器ですが、「熱ストレス」や「高負荷放電」までは防げません。これらの機能を過信せず、充電中の発熱や使用環境にも目を向けることが、現実的なバッテリー管理につながります。

バッテリー交換は得か損か?コストとリセールの現実

バッテリーが劣化してくると、多くの人が悩むのが「交換した方が得なのか、それともそのまま使う、あるいは売るべきか」という判断です。結論から言うと、バッテリー交換は使い続ける前提なら得、売却前提なら損になりやすいというのが現実です。

まず、交換コストを冷静に見てみます。Apple公式が公表している日本国内の保証外バッテリー交換費用は、iPhone 15/16シリーズで15,800円、iPhone 14シリーズで同額、iPhone 13で14,500円前後です。これは総務省登録修理業者や大手修理チェーンの相場と比べると、2倍近いケースもありますが、純正部品である点が大きな違いです。

| 交換方法 | 費用目安 | 中古査定への影響 |

|---|---|---|

| Apple正規 | 14,500〜15,800円 | 減額なし |

| 非正規(互換品) | 5,000〜9,000円 | 大幅減額・不可の場合あり |

問題はリセールバリューです。国内大手の中古買取事業者の査定基準を見ると、バッテリー最大容量が80%未満の場合、買取上限から約20%の減額が一般的です。さらに、iOS上で「著しく劣化しています」という警告が出ている端末は、30%以上の減額、場合によってはジャンク扱いになります。

一方で、売却前にバッテリーを交換すれば満額査定を狙えるように思えますが、ここに落とし穴があります。例えば中古上限価格が5万円の端末で、劣化による減額が1万円だった場合、Apple正規で交換すると約1万5千円の出費になります。結果として、交換してから売る方が手取りは少なくなるのです。

さらに注意したいのが非正規修理です。iPhone XS以降では、純正以外のバッテリーに交換すると「不明な部品」と表示され、最大容量が確認できなくなります。Appleのサポート文書でも明示されている通り、この状態は中古市場では評価が著しく下がり、買取不可になるケースも珍しくありません。

逆に、今の端末をあと1〜2年以上使い続けるなら話は別です。バッテリー劣化はピーク性能の抑制や突然のシャットダウンを招き、体感的なストレスが急増します。Appleが公式に説明している通り、最大容量80%前後は性能制御が入りやすいラインであり、交換によって使用感が劇的に改善することが多いです。

電池は消耗品であり、資産価値を回復させるための修理ではありません。米国の消費者向け修理経済に関する調査でも、スマートフォンのバッテリー交換は「再販価値向上」より「使用期間延長」に効果があるとされています。つまり、バッテリー交換の損得は金額ではなく、自分がその端末をどれだけ使い切るかで決まります。

買い替えサイクルが短い人ほど交換は損になり、長く使う人ほど交換の価値は高まります。この視点で判断できるかどうかが、バッテリー交換で後悔しない最大の分岐点です。

EU規制がiPhoneの設計と修理性をどう変えるのか

EU規制は、iPhoneの内部構造そのものに直接的な変更を迫る、極めて実務的なインパクトを持っています。特に焦点となっているのが、2027年以降に適用されるEUバッテリー規則における「ユーザー自身によるバッテリー交換の容易性」です。これは理念的な環境目標ではなく、設計・素材・組立工程にまで踏み込んだ技術要件として定義されています。

欧州委員会の公式文書によれば、スマートフォンのバッテリーは市販工具のみで、加熱や溶剤を使わずに取り外せることが求められます。現在のiPhoneは、防水性と薄型化を優先し、強力な接着剤と密閉構造を採用していますが、この前提が根底から揺らぐことになります。**つまり、EU規制はデザイン美学よりも修理性を優先する方向への転換を促しているのです。**

| 設計要素 | 従来のiPhone | EU規制後に求められる方向性 |

|---|---|---|

| バッテリー固定 | 強力な粘着テープ | 工具で安全に解除可能な固定方式 |

| 分解手順 | 加熱・専門知識が必要 | 一般ユーザーでも交換可能 |

| 設計思想 | 薄型・防水最優先 | 修理性・持続可能性重視 |

Appleはこの規制に受動的に対応しているわけではありません。業界メディアや技術分析によれば、iPhone 16世代の一部モデルで導入された電気誘導剥離技術は、その象徴的な例です。微弱な電流を流すことで接着力を低下させるこの方式は、従来の防水構造を維持しつつ、バッテリー取り外しを容易にする妥協点として評価されています。**修理性とデザインの両立を図る、規制起点の技術革新**と言えます。

また、EU規制は修理コストにも間接的な影響を与えます。交換作業が簡素化されれば、正規・非正規を問わず修理時間が短縮され、労務コストの低下が期待されます。実際、欧州の修理業界団体は「設計段階での修理性向上が、消費者価格を最も効果的に下げる」と指摘しています。これはユーザーにとって、買い替えではなく修理という選択肢が現実的になることを意味します。

重要なのは、この変化がEU限定モデルにとどまらない点です。Appleのようなグローバルメーカーは、地域ごとに筐体設計を分けるコストを嫌います。そのため、EU基準が事実上の世界標準となり、将来のiPhone全体に波及する可能性が高いと、複数のサプライチェーン分析レポートで示されています。**EU規制は、iPhoneを「修理しにくい精密機器」から「長く使う前提の製品」へと再定義しつつあります。**

結果として、ユーザー体験も変わります。これまでバッテリー劣化は買い替えの合図でしたが、今後は「自分で、あるいは安価に交換して使い続ける」ことが前提になるでしょう。EU規制は単なる法的制約ではなく、iPhoneの寿命設計と所有のあり方そのものを変える転換点として機能しています。

次世代iPhoneに期待される新バッテリー技術

次世代iPhoneで最も注目されている進化の一つが、バッテリーそのものの構造と材料の刷新です。これまでのiPhoneは、リチウムイオン電池という枠組みの中で制御や最適化を重ねてきましたが、今後は物理構造と電極材料に踏み込んだ本質的な改善が進むと見られています。

まず有力視されているのが、スタック型と呼ばれる積層構造バッテリーです。従来の巻回型に比べ、内部の空間効率が高く、同じ筐体サイズでもエネルギー密度を引き上げやすいのが特徴です。EEWORLDやGrepowなどの技術解説によれば、この構造はEV分野で実績があり、スマートフォンでも数%から一割程度の容量向上や、内部抵抗の低減による発熱抑制が期待されています。

| 項目 | 従来構造 | 次世代構造 |

|---|---|---|

| 電極配置 | 巻回型 | 積層型 |

| 空間効率 | やや低い | 高い |

| 熱管理 | 局所的に熱集中 | 分散しやすい |

もう一つの鍵が、シリコンを用いた負極材料です。現在主流のグラファイトに比べ、シリコンは理論上のリチウム保持量が大幅に大きく、研究レビューでは約10倍の容量密度を持つとされています。ただし、充電時に体積が大きく膨張するという致命的な課題があり、Appleはこれを解決するため、シリコン単体ではなくシリコンカーボン複合材の段階的導入を検討していると報じられています。

AppleInsiderの分析では、薄型モデルや軽量化が求められる将来のiPhoneにおいて、この技術は「容量を増やすため」だけでなく、「容量を維持したまま薄くする」目的で使われる可能性が高いとされています。これは、駆動時間の劇的な増加よりも、設計自由度と発熱耐性を重視するAppleの思想と整合的です。

次世代iPhoneのバッテリー進化は、単なる電池容量アップではなく、寿命・熱・設計のバランスを再定義する方向に進んでいます。

学術誌MDPIやRSCの電池研究でも示されているように、バッテリー寿命の鍵は高温と高電圧の抑制にあります。スタック構造による熱分散性の向上と、シリコン系負極による内部抵抗低減は、1000サイクル寿命を現実の使用環境に近づけるための重要な布石です。次世代iPhoneのバッテリー技術は、目に見えにくい部分でこそ、体験を大きく変えようとしています。

参考文献

- Apple Support:iPhone のバッテリーとパフォーマンス

- MDPI:Exploring Lithium-Ion Battery Degradation

- RSC Publishing:Lithium ion battery degradation: what you need to know

- AppleInsider:How compliant is Apple with EU repair laws

- Intertek:Navigating 2027 requirements for removability and replaceability of batteries

- Reddit:iPhone 15 Pro battery health after 1 year