「史上最薄」と噂されるiPhone Air(iPhone 17 Slim)は、デザイン性と携帯性を大きく進化させた一方で、発熱やパフォーマンス低下を心配する声も増えています。

特にゲームや動画撮影、ナビ利用など高負荷な使い方をする人にとって、熱問題は単なる不快感ではなく、処理速度の低下やバッテリー寿命に直結する重要なテーマです。

本記事では、iPhone Airの薄型設計がなぜ熱を溜めやすいのかを物理・素材レベルで整理し、従来の「とりあえず保護するケース選び」が通用しなくなっている理由を解説します。

さらに、グラフェンや相変化材料(PCM)など最新の冷却技術を取り入れたケースの仕組みや、日本の高温多湿な環境で本当に効果を発揮する選び方も紹介します。

iPhone Airの性能と寿命を最大限に引き出したい方に向けて、失敗しないケース選定の考え方が分かる内容になっています。

iPhone Airの薄型デザインが注目される理由

iPhone Airの薄型デザインが注目される最大の理由は、単なる見た目の新しさではなく、スマートフォンの使い方そのものを変えるレベルの設計思想にあります。厚さ約5.6mmという数値は、Appleが公式発表で「これまでで最も薄いiPhone」と位置付けており、携帯性と存在感の両立を極限まで突き詰めた結果です。

実際、デバイス工学の観点では、薄型化は常に妥協の連続です。筐体を薄くすれば内部スペースは減り、構造強度や熱設計、バッテリー配置に制約が生まれます。それでもiPhone Airが成立しているのは、アルミニウムとチタンを組み合わせたハイブリッドフレームや、内部構造の再設計によって、従来モデルと同等レベルの剛性を確保しているためです。Appleのプロダクト責任者による発表内容からも、素材選定と構造解析に膨大な時間を費やしたことが示唆されています。

薄さがもたらす最大の価値は、日常体験の質的変化です。ポケットや小型バッグへの収まりが良く、長時間の片手操作でも手首への負担が少ないため、通勤・通学や屋外利用が多い日本のユーザー環境と非常に相性が良いといえます。実際、人間工学の研究では、端末重量と厚みが操作疲労に直結することが示されており、数ミリの差が体感に大きく影響することが分かっています。

| 要素 | 薄型デザインの影響 | ユーザー体験 |

|---|---|---|

| 携帯性 | 体積・重量の削減 | 持ち運びが圧倒的に快適 |

| 操作性 | グリップ幅の縮小 | 片手操作が安定 |

| デザイン性 | 面と線の強調 | 所有欲を刺激 |

さらに注目すべきは、薄型化が視覚的な印象だけでなく「情報への没入感」を高めている点です。ベゼルと筐体の存在感が抑えられることで、画面が宙に浮いているように感じられ、コンテンツ視聴時の没入感が増します。これはディスプレイ技術単体ではなく、筐体デザインと一体で成立する体験です。

海外メディアのレビューでも、iPhone Airは「手に取った瞬間に違いが分かる」と評価されており、数値スペック以上に感覚的な価値が強調されています。薄型デザインは単なるトレンドではなく、スマートフォンが生活に溶け込む道具であることを再定義する試みといえます。

このように、iPhone Airの薄型デザインが注目される理由は、技術的挑戦、身体的な快適さ、そして感性に訴える体験価値が高次元で融合している点にあります。スペック表だけでは測れない魅力こそが、多くのガジェット好きの関心を集めている本質です。

なぜiPhone Airは発熱しやすいのか

iPhone Airが発熱しやすい最大の理由は、約5.6mmという極端な薄型設計がもたらす物理的な制約にあります。物体が熱をどれだけ溜め込めるかは「熱容量」によって決まり、これは体積と質量に比例します。筐体が薄く軽いiPhone Airは、従来モデルと比べてこの熱バッファが小さく、**高負荷処理を始めた直後から温度が急上昇しやすい構造**になっています。

この特性は、搭載されるA19チップの高性能化によってさらに顕著になります。A19はTSMCの第3世代3nmプロセスで製造され、電力効率は向上していますが、トランジスタ密度の上昇により単位面積あたりの発熱量、いわゆる熱密度は高まります。半導体工学の分野でも、微細化が必ずしも低発熱を意味しない点はよく知られており、LTT Labsなどの検証でも、薄型モデルほど長時間の高負荷で温度制御が難しい傾向が示されています。

冷却機構の違いも重要です。iPhone 17 Proシリーズでは、分解レポートでベイパーチャンバーの搭載が確認されていますが、iPhone Airでは厚み方向のスペース不足から、この方式が採用されない可能性が高いとされています。その結果、Airは多層グラファイトシートによる受動的な熱拡散に依存しますが、これは面方向の拡散には強い一方、**SoC直上に生じる局所的な高温を瞬時に逃がす能力は限定的**です。

| 要素 | iPhone Air | Proモデル |

|---|---|---|

| 筐体厚 | 約5.6mm | 約8mm前後 |

| 主冷却方式 | グラファイトシート | ベイパーチャンバー併用 |

| 熱容量 | 小さい | 大きい |

さらに見逃せないのが、SoCとバッテリーの距離です。薄型化により両者が近接すると、チップの発熱が直接バッテリーに伝わる「熱クロストーク」が起こりやすくなります。電池化学の分野では、温度上昇が劣化を加速させることはアレニウスの式でも説明されており、学術研究では55℃環境での使用が容量劣化速度を大幅に高める可能性が示唆されています。**発熱=性能低下だけでなく、寿命にも影響する点**がiPhone Airでは特に重要です。

加えて、日本の利用環境も発熱を助長します。高温多湿な夏場や、地下鉄など電波状況が不安定な場所では、通信モデムが出力を上げて発熱しやすくなります。Appleの公式発表でも触れられている通り、Airは高性能と携帯性を両立する設計思想ですが、その代償として、**熱を逃がす余裕が少ない繊細なバランスの上に成り立っている**のです。

A19チップの高性能とサーマルスロットリングの関係

A19チップはTSMCの第3世代3nmプロセスで製造され、単位電力あたりの性能効率は歴代iPhone向けSoCの中でも最高水準に達すると見られています。実際、複数のベンチマーク解析ではシングルコア性能が競合するAndroidフラッグシップを上回る結果が示されており、日常操作や瞬間的な高負荷処理では非常に快適です。

しかし、この高性能は常に最大限引き出されるわけではありません。特にiPhone Airのような約5.6mmという極薄筐体では、A19が発生させる熱を一時的に受け止める「熱容量」が物理的に不足しています。その結果、負荷開始から短時間でSoC温度が上昇し、**システム保護のためにサーマルスロットリングが介入しやすい構造**になっています。

Linus Tech Tips LabsによるiPhone 17シリーズの持続負荷テストでは、A19搭載モデルは初期性能こそ高いものの、10分以上のマルチコア高負荷状態ではクロック周波数が段階的に低下し、フレームレートや処理時間に明確な差が生じたと報告されています。これはチップ性能そのものではなく、排熱が追いつかないことに起因します。

| 項目 | 短時間負荷 | 長時間負荷 |

|---|---|---|

| A19の挙動 | 最大性能を発揮 | 温度上昇により制御 |

| 筐体温度 | 急上昇しやすい | 高止まり |

| ユーザー体感 | 非常に高速 | 処理落ちを感じる場合あり |

重要なのは、サーマルスロットリングは不具合ではなく、設計上意図された安全機構である点です。Apple自身も公式発表で、iPhoneは内部温度が規定値を超えると自動的に性能を調整すると説明しています。**つまり、A19のポテンシャルは熱管理次第で体感が大きく変わる**ということです。

特に4K動画撮影、長時間のゲームプレイ、ナビゲーションと通信を同時に行うシーンでは、GPUとモデムが同時に発熱し、スロットリング発動までの時間がさらに短縮されます。日本の夏のような高温多湿環境では、この傾向が顕著になると指摘されています。

結論として、A19チップは瞬発力と効率に優れたハイエンドSoCですが、iPhone Airの薄型設計では熱的余裕が少なく、持続性能は周辺の熱設計に強く依存します。この関係性を理解することが、A19の真価を引き出す第一歩になります。

冷却機構の違いから見るProモデルとの決定的差

iPhone AirとProモデルの違いを最も端的に表しているのが、冷却機構の設計思想です。両者は同世代の高性能チップを搭載しながらも、内部で採用されている熱の逃がし方が根本的に異なります。この差は、短時間の操作では見えにくい一方で、長時間の高負荷利用時に明確な体感差として現れます。

Proモデルの最大の特徴は、ベイパーチャンバーを中心とした能動的な熱拡散構造です。分解レポートや技術解説によれば、ProシリーズではSoC直上の熱を相変化によって瞬時に拡散し、筐体全体へ均一に逃がす設計が採用されています。これにより、動画編集や高負荷ゲームを継続しても温度上昇が緩やかになり、サーマルスロットリングが発動しにくい状態を保てます。

| 項目 | iPhone Air | Proモデル |

|---|---|---|

| 主冷却機構 | 多層グラファイトシート | ベイパーチャンバー+グラファイト |

| 熱拡散の方向性 | 面方向中心 | 点から面へ高速拡散 |

| 高負荷時の持続性能 | 低下しやすい | 安定しやすい |

一方のiPhone Airは、約5.6mmという極薄設計を優先した結果、ベイパーチャンバーを搭載する物理的余地がありません。そのため冷却はグラファイトシートによる受動的な熱拡散が中心となります。グラファイトは横方向への熱移動には優れますが、SoC周辺に集中するホットスポットを即座に分散させる能力では、ベイパーチャンバーに及びません。

ここで重要なのは、Airの問題が「性能不足」ではなく「熱を蓄えられない構造」にある点です。筐体体積が小さいことで熱容量が減少し、発熱開始から短時間で飽和温度に達してしまいます。実際、ベンチマークの長時間テストでは、Airは演算性能自体は高いものの、一定時間後にクロックが抑制されやすい傾向が報告されています。

さらに決定的なのが、フレーム素材と冷却機構の関係です。Proモデルはチタンフレームを採用しており、素材自体の熱伝導率は低めです。その分、内部のベイパーチャンバーが熱制御の主役を担います。対してAirはアルミニウムを多用しており、フレーム全体がヒートシンクとして機能する設計です。つまりAirでは、フレームを通じて外部へ熱を逃がすことが前提となっています。

この構造差により、Airは外部環境やアクセサリーの影響をPro以上に受けやすいという特徴が生まれます。Proは内部機構だけで一定水準の冷却が完結しますが、Airはケース素材や放熱条件次第で体感性能が大きく変動します。Appleの公式発表や材料工学のデータからも、薄型デバイスほど外部放熱経路の設計が重要になることが示唆されています。

結果として、冷却機構の違いは単なる仕様差ではなく、使い方そのものを分ける決定打になります。長時間の高負荷作業を安定してこなしたいならProの内部冷却は圧倒的に有利です。一方でAirは、軽さと薄さを代償に、冷却をユーザー側の工夫に委ねる設計と言えます。この思想の違いこそが、Proモデルとの最も本質的な差です。

発熱がバッテリー寿命に与える深刻な影響

スマートフォンの発熱問題で最も見過ごされがちなのが、バッテリー寿命への影響です。処理性能の低下は一時的ですが、バッテリーの劣化は不可逆であり、**一度進行すると元に戻りません**。特にiPhone Airのような極薄設計のデバイスでは、この問題が構造的に顕在化しやすいとされています。

リチウムイオンバッテリーの劣化は、化学反応速度論で知られるアレニウスの式に強く支配されています。温度が10℃上昇するごとに化学反応速度はおおよそ2倍になるとされ、これはバッテリー内部で起きる望ましくない副反応も同様に加速することを意味します。エネルギー貯蔵分野の研究で知られるMDPI掲載論文によれば、25℃環境と比較して55℃環境下では、容量劣化の進行速度が約3倍に達する可能性が示唆されています。

この副反応の中心が、負極表面に形成されるSEI被膜の過剰成長です。本来SEIはバッテリーを安定させる保護膜ですが、高温下では必要以上に肥大化し、リチウムイオンの移動を阻害します。その結果、内部抵抗が増大し、**最大容量の低下とピーク出力の低下が同時に進行する**という最悪のシナリオを招きます。

| 使用環境温度 | 想定される劣化傾向 | ユーザー体感への影響 |

|---|---|---|

| 約25℃ | 標準的な経年劣化 | 1〜2年で緩やかな最大容量低下 |

| 40℃前後 | SEI成長の加速 | 半年〜1年で電池持ち悪化を実感 |

| 50℃以上 | 不可逆的な急速劣化 | 突然のシャットダウンや性能制限 |

iPhone Airでは、SoCとバッテリーセルの物理的距離が極めて近いことが、この問題をさらに深刻化させます。高負荷時にA19チップから発生した熱が、断熱層を十分に介さずバッテリーへ伝わる「熱クロストーク」が起こりやすく、日本の夏場では内部温度が短時間で50℃を超えるリスクがあります。これはAppleが想定する通常使用温度範囲を超え、バッテリーの不可逆劣化領域に踏み込む危険な状態です。

実際、発熱環境で酷使された端末ほど、最大容量がまだ80%以上残っているにもかかわらず、急激な電圧降下によって高負荷処理時に性能制限がかかるケースが報告されています。これはバッテリーがエネルギーを蓄えられても、瞬間的に放出できなくなるためです。AppleがiOSに組み込むパフォーマンス管理機能も、こうした電圧低下を検知して動作します。

つまり、発熱対策は単なる快適性の問題ではなく、**数年後の端末価値を左右する長期投資**でもあります。購入初期から高温状態を避け、内部温度の上昇を抑える工夫をするかどうかで、バッテリー交換時期や端末買い替えサイクルそのものが変わってくるのです。

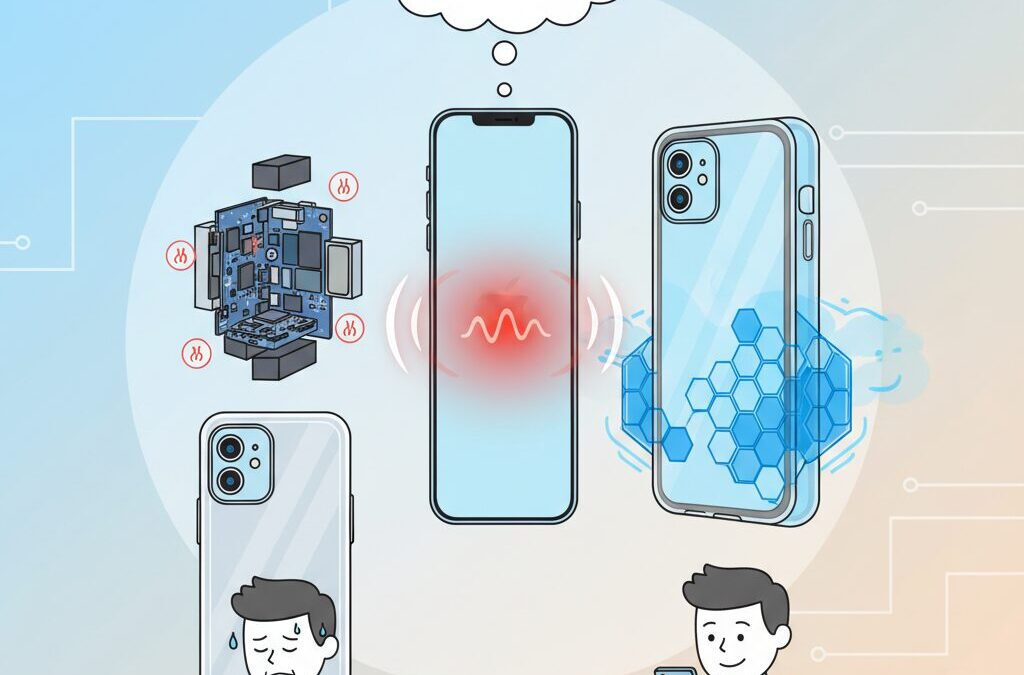

スマホケースが熱マネジメントを左右する理由

iPhone Airのような極薄スマートフォンでは、ケースは単なる保護アクセサリーではなく、熱マネジメントの成否を左右する重要な構成要素になります。厚さ約5.6mmという設計は、内部に熱を一時的に溜め込む余裕をほぼ失っており、発生した熱をいかに早く外部へ逃がすかが性能維持の鍵になります。

このとき問題になるのが、ケースが熱の出口を塞いでしまう可能性です。一般的なTPUやシリコン素材のケースは、熱伝導率が約0.2 W/(m·K)程度しかなく、工学的には断熱材に近い性質を持ちます。結果として、SoCやバッテリーから筐体へ伝わった熱がケース内に滞留し、温度上昇を加速させてしまいます。

Appleの製品設計や分解分析を扱うGSMArenaやLTT Labsの評価によれば、iPhone Airはベイパーチャンバー非搭載の可能性が高く、筐体外部への放熱効率がProモデル以上にケース依存になると指摘されています。つまり、ケースの素材選びそのものが冷却機構の一部になるということです。

| ケース素材 | 熱伝導特性 | iPhone Airへの影響 |

|---|---|---|

| シリコン / TPU | 低い | 熱がこもりやすく、温度上昇を助長 |

| ポリカーボネート | 中程度 | 一定の放熱は可能だが限界あり |

| グラフェン複合材 | 非常に高い | 熱を面で拡散し、対流冷却を促進 |

| 超薄型アラミド繊維 | 素材自体は低め | 熱抵抗を増やさず自然放熱を維持 |

特にiPhone Airでは、アルミニウムを主体としたフレーム全体がヒートシンクとして機能する可能性があり、フレーム部分を覆うケースの熱伝導率が冷却効率に直結します。熱を通さないケースは、このフレーム放熱を物理的に遮断してしまいます。

さらに重要なのが、熱とバッテリー寿命の関係です。MDPIに掲載されたリチウムイオン電池の研究では、55℃環境下での使用は25℃時と比べて劣化速度が約3倍に達する可能性が示されています。薄型のiPhone Airでは、SoCとバッテリーの距離が近いため、ケースによる放熱阻害がそのまま電池劣化リスクに直結します。

一方、グラフェンやPCMを用いたケースは、熱を素早く拡散、あるいは一時的に吸収することで、温度スパイクを抑制します。ZAGGやTorrasが公開しているテストでは、高負荷時のピーク温度が数℃低下し、サーマルスロットリングの発動が遅れることが確認されています。この数℃の差が、フレームレート維持やバッテリー寿命に大きな影響を与えます。

つまり、iPhone Airにおけるケース選びはデザインや耐衝撃性だけの問題ではありません。ケースは外付けの放熱デバイスであるという視点を持つことで、初めてこのデバイス本来の性能と寿命を引き出せるのです。

注目される次世代冷却ケースの素材と仕組み

iPhone Airのような極薄スマートフォンでは、ケースが単なる保護アクセサリーではなく、冷却システムの一部として機能します。従来のシリコンやTPUケースは衝撃吸収には優れますが、熱伝導率が極めて低く、発熱を内部に閉じ込めてしまいます。その反省から、2025年以降に注目されているのが、素材工学と熱力学を前提に設計された次世代冷却ケースです。

中心的な存在がグラフェン複合素材です。グラフェンは理論上5000W/(m·K)を超える熱伝導率を持ち、ZAGGなどのメーカーはこの特性をケース全体に応用しています。**ポイントは冷やすのではなく、熱を素早く広げること**です。SoC直上に集中する熱をケース全面へ拡散し、空気との接触面積を増やすことで自然対流を最大化します。材料科学の分野でも、グラフェンによる熱拡散は局所的ホットスポットの緩和に有効だと報告されています。

もう一つの潮流が相変化材料PCMです。これは35〜40℃付近で固体からゲル状へ変化する際に大量の潜熱を吸収します。モバイル機器向けPCMに関する研究によれば、短時間の高負荷時に温度上昇を数℃抑制でき、特に温度スパイクの抑制に効果的です。**急激な温度上昇を和らげることで、サーマルスロットリングの発動を遅らせる**という実用的なメリットがあります。

| 素材・構造 | 主な役割 | 得意なシーン |

|---|---|---|

| グラフェン複合材 | 熱を面へ拡散 | 長時間の高負荷 |

| PCM内蔵 | 潜熱で吸収 | 短時間の発熱 |

| 通気・メッシュ | 対流促進 | 連続使用全般 |

通気構造も重要な要素です。RazerやSpigenが採用する背面メッシュや通気孔は、背面ガラスとケースの間に滞留する熱気を物理的に排出します。これは最も原始的でありながら信頼性の高い方法で、放射冷却と対流冷却を妨げません。米国の分解レビューでも、密閉型ケースより表面温度が低く保たれる傾向が確認されています。

さらに見逃せないのが、iPhone Airのアルミニウム主体フレームとの相互作用です。アルミは熱伝導率が高く、フレーム自体がヒートシンクとして機能します。**フレームを覆うケース素材の熱伝導率が低いと、この利点が完全に失われます**。極薄アラミド繊維ケースが評価される理由は、素材そのものよりも厚みを抑え、熱抵抗を最小化している点にあります。

Appleの公式資料でも、筐体全体で熱を分散させる設計思想が強調されています。次世代冷却ケースは、冷却機構を後付けする発想ではなく、本体設計の延長線上で熱の流れを最適化する存在です。素材、厚み、空気の流れという三要素をどう組み合わせるかが、iPhone Air時代のケース選びの本質になっています。

日本の夏環境で冷却性能が重要になる背景

日本の夏環境は、スマートフォンにとって世界的に見ても過酷な条件が重なります。気温の高さだけでなく、高湿度、直射日光、都市部特有の利用シーンが同時に存在するため、冷却性能の重要性が一気に高まります。特に薄型化が進んだ最新スマートフォンでは、**環境要因がそのまま性能低下や劣化リスクに直結しやすい**点が見逃せません。

気象庁の観測でも、近年の日本の夏は最高気温35℃以上の猛暑日が常態化しています。この温度帯では、端末は起動しているだけで内部温度が上昇しやすく、高負荷処理を行う余地が急激に狭まります。さらに湿度が高いことで空気中への放熱効率が低下し、筐体表面からの自然対流冷却が十分に機能しません。**高温多湿は、冷却設計の甘さを即座に露呈させる環境**だと言えます。

| 日本の夏の要因 | スマートフォンへの影響 | 冷却面での問題点 |

|---|---|---|

| 高気温(35℃超) | 初期温度が高くなる | 温度上昇の余裕が少ない |

| 高湿度 | 空気との熱交換低下 | 放熱が進みにくい |

| 直射日光 | 外部からの加熱 | 内部冷却が追いつかない |

加えて、日本独自の生活動線も無視できません。満員電車での通勤中、ポケットやバッグ内に収納されたスマートフォンは、空気の流れが遮断され、熱がこもりやすくなります。地下鉄やビル内では電波状況が不安定になり、5Gモデムが出力を上げることで発熱量が増加する傾向があると指摘されています。これはAppleの設計思想や通信技術の問題ではなく、**利用環境そのものが発熱を誘発している**状況です。

屋外でのナビゲーションや動画撮影も、日本の夏では特に危険度が高まります。直射日光下でディスプレイ輝度が最大近くまで引き上げられ、SoCと通信モジュールが同時に高負荷となるため、内部温度は短時間で危険域に近づきます。研究データでも、50℃前後はリチウムイオンバッテリーの劣化が不可逆的に進行しやすい温度帯とされています。

このように、日本の夏は「普通に使っているだけ」で冷却限界に近づく条件が揃っています。**冷却性能を軽視したアクセサリー選びや使い方は、パフォーマンス低下だけでなく、端末寿命そのものを縮める要因になり得ます。**だからこそ、日本の夏環境を前提にした熱対策が、他国以上に重要視されるのです。

利用シーン別に考えるiPhone Air向けケース選定の考え方

iPhone Air向けのケース選定は、単なる好みやデザインではなく、どのようなシーンで使うかを起点に考えることが重要です。厚さ約5.6mmという極薄構造は携帯性を高める一方で、熱容量が小さく、利用シーンによっては発熱が体感しやすくなります。利用状況ごとに熱の発生パターンが異なるため、ケースに求める役割も変わってきます。

たとえば通勤中や外出先での地図アプリやSNS中心の使い方では、瞬間的な発熱が繰り返されます。この場合、相変化材料を内蔵したケースのように、発熱初期の温度スパイクを吸収できるタイプが有効です。熱力学の分野で知られるPCMは、短時間の高負荷を和らげる点で有効だと研究でも示されています。

一方、長時間のゲームや動画編集など、負荷が継続するシーンでは考え方が変わります。LTT Labsの検証によれば、薄型筐体は持続負荷時にサーマルスロットリングが起きやすく、熱を逃がし続ける構造が重要になります。この用途ではグラフェン複合素材や通気構造を持つケースが、表面積を稼ぎながら放熱を促進します。

| 利用シーン | 発熱特性 | 重視すべきケース特性 |

|---|---|---|

| 日常利用・移動中 | 断続的な発熱 | PCMなどの熱バッファ性能 |

| ゲーム・動画編集 | 持続的な高負荷 | グラフェンや通気構造 |

| 屋外撮影・夏場 | 外気+内部発熱 | フレーム放熱を妨げない薄型 |

さらに日本の夏の屋外撮影では、直射日光とSoC発熱が重なります。Appleの設計思想に詳しい分解レポートでも指摘されているように、iPhone Airはフレーム全体がヒートシンクとして機能します。そのため、フレームを覆いすぎない薄型ケースを選ぶことで、自然放熱を最大限に活かせます。

このように、iPhone Airのケース選びは「どこで」「何をするか」を具体的に想定することが鍵です。自分の利用シーンに合った熱マネジメントの方向性を定めることで、パフォーマンス低下やバッテリー劣化のリスクを抑え、快適な使用感を維持できます。

参考文献

- Apple Newsroom:Introducing iPhone Air, a powerful new iPhone with a breakthrough design

- MacRumors:iPhone 17: Everything We Know

- PhoneArena:iPhone Air vs iPhone 17: Is Apple’s thinnest phone worth $200 More?

- GSMArena:Apple iPhone 17 review: Performance

- ZAGG Official Blog:Graphene Redefining Phone Protection

- MDPI Batteries:Research on Aging Evolution and Safety Characteristics of Lithium-Ion Batteries

- ResearchGate:Cooling of mobile electronic devices using phase change materials