スマートフォンでの文字入力に、もどかしさを感じたことはありませんか。考えたことをもっと速く、もっと正確にアウトプットできたらと感じる瞬間は、仕事でもプライベートでも少なくないはずです。かつてPC中心だった文章作成は、今やスマホが主役となり、入力速度そのものが生産性や表現力を左右する時代になっています。

近年、フリック入力や独自配列キーボードの進化に加え、AIによる予測変換や音声入力が実用レベルで飛躍的に進化しました。さらに、物理キーボード回帰やゲーミングアクセサリーといった意外なアプローチも注目を集めています。入力は「速く打つ」ものから「打たずに済ませる」ものへと変わりつつあります。

本記事では、スマホ文字入力を巡る人間工学、ソフトウェア、ハードウェア、そして脳と直接つながるBCIまでを俯瞰し、現在地と未来像を整理します。入力速度を本気で高めたい方が、今日から何を選び、どこに注目すべきかが分かる内容をお届けします。

スマートフォン時代における文字入力速度の意味

スマートフォン時代において文字入力速度が持つ意味は、単なる操作の快適さを超えています。**それは人間の思考をどれだけ速くデジタル空間へ転送できるかという、情報帯域そのものの問題**です。かつて長文入力はPCの役割でしたが、現在ではメール、チャット、SNS投稿、業務連絡、さらには簡易的な企画書作成までが、手のひらサイズの端末で行われています。この変化により、入力速度は生産性や表現力を左右する基盤的な能力になりました。

HCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)の分野では、文字入力速度は「思考速度と出力速度のギャップ」を測る指標として扱われています。スタンフォード大学やカリフォルニア工科大学の研究によれば、人間は非常に高速で思考できる一方、外部へ出力する速度は極端に遅く、そのボトルネックの代表例が文字入力です。**入力が遅いほど、思考は途中で失われ、表現は簡略化され、創造性すら削がれる**ことが示唆されています。

この課題は、スマートフォン特有の制約によってさらに顕在化します。画面サイズの小ささ、指による操作精度の限界、周囲環境による集中力の分断などが重なり、入力は常に認知負荷と隣り合わせです。ワシントン大学の調査では、モバイル環境における平均的な文字入力速度はPCより低く、未修正エラーも発生しやすいと報告されています。**それでも人々がスマホで書き続けるのは、即時性と常時接続性という圧倒的な価値があるから**です。

| 観点 | 入力速度が遅い場合 | 入力速度が速い場合 |

|---|---|---|

| 思考の保持 | 途中で忘却・省略が発生 | 思考をそのまま文章化 |

| コミュニケーション | 短文化・断片化しやすい | 文脈を保った伝達が可能 |

| 生産性 | 返信・記録に時間がかかる | 処理速度が向上 |

注目すべきは、入力速度が「速さ」だけでなく「質」にも影響する点です。入力に時間がかかると、人は無意識に語彙や構文を単純化します。逆に、スムーズに入力できる環境では、より複雑で正確な表現を選択できます。これは言語学や認知科学の分野でも指摘されており、**入力インターフェースは思考の解像度を規定する**と考えられています。

スマートフォンが人間の第二の脳と呼ばれる時代において、文字入力速度は単なるスキルではなく、情報社会を生き抜くための基礎体力です。速く正確に入力できることは、時間の節約以上に、自分の考えを失わず、深く、豊かに伝えるための前提条件になりつつあります。

フリック入力が日本で主流になった人間工学的理由

フリック入力が日本で急速に普及した背景には、単なる流行では説明できない人間工学的な合理性があります。最大のポイントは、スマートフォンという小型デバイスと人間の親指の可動域が、驚くほど高いレベルで噛み合ったことです。従来のQWERTY配列は本来、両手十本指で使うことを前提に設計されていますが、片手操作が中心となるモバイル環境では、その前提が崩れていました。

フリック入力は、親指の自然な動きである「押して、少し払う」という運動を基本単位にしています。人間工学の分野では、指を何度も上下させる反復運動よりも、短距離の方向操作のほうが筋疲労が少ないことが知られています。カーネギーメロン大学をはじめとするHCI研究でも、タッチ操作では移動距離と操作回数が少ないほど認知負荷が下がると指摘されています。

| 観点 | QWERTY入力 | フリック入力 |

|---|---|---|

| 主な操作 | 連続タップ | タップ+方向操作 |

| 親指の移動量 | 大きい | 小さい |

| 誤入力リスク | キー密集で高い | キー間隔が広く低い |

| 片手適性 | 低い | 高い |

もう一つ重要なのが、日本語特有の文字体系との相性です。日本語は五十音という明確な音韻構造を持っており、「子音+母音」という思考プロセスが定着しています。フリック入力は、この構造をそのまま操作に落とし込んでおり、頭の中で考えた音をほぼ変換なしで指の動きに変えられます。**ローマ字入力のように一度アルファベットへ翻訳する工程が不要な点**が、脳内処理を短縮しています。

学習曲線の観点でも、フリック入力は優位です。HCI分野の比較研究によれば、フリック入力は習得初期に入力速度が急激に向上しやすく、短期間で「打てている感覚」を得やすいことが示されています。これは、方向と文字が空間的に結びつくことで、筋肉の記憶が形成されやすいためです。結果として、若年層を中心に抵抗感なく受け入れられました。

実際、モバイル社会研究所の調査では、10代から20代前半のユーザーほどフリック入力の利用率が高い傾向が確認されています。この世代は、初めて触れた文字入力体験がスマートフォンであり、PC由来のQWERTYに最適化された指の使い方を持っていません。**最初から人間工学的に合理的な方式に触れたこと**が、そのまま主流化につながったと考えられます。

総じてフリック入力は、「小さな画面」「親指操作」「日本語の音構造」という三つの制約条件を同時に解いた設計でした。これは後付けの最適化ではなく、モバイル時代の身体性に真正面から向き合った結果です。そのため日本では、特別な訓練を必要としない自然な入力方法として、生活インフラの一部にまで浸透していったのです。

Godanキーボードが示すローマ字入力の新しい形

Godanキーボードは、長年当たり前とされてきたローマ字入力の前提を、スマートフォンという文脈で根本から見直した試みです。QWERTY配列は物理キーボードを前提に最適化されており、縦長のタッチスクリーンではキーが密集し、誤入力が避けられません。**Godanは配列そのものを再設計することで、ローマ字入力をモバイルに適応させた点が革新的です。**

最大の特徴は、母音を左側に縦一列で配置し、子音を右側の広い領域にまとめたレイアウトです。ローマ字入力の思考プロセスである「子音+母音」を維持しながら、指の移動距離と視線移動を最小化します。この設計により、1キーあたりの面積が大きく確保され、いわゆるFat Finger Problemが大幅に軽減されます。

ケータイWatchによる検証では、Godanキーボードは入力速度のピーク値を押し上げるというより、**誤入力を減らすことで速度のブレを抑える**点が高く評価されています。特にQWERTY配列では端に追いやられがちなPや記号類が押しやすくなり、修正操作の頻度が下がることが、結果として安定したWPMにつながります。

| 観点 | QWERTY配列 | Godan配列 |

|---|---|---|

| キーサイズ | 小さく誤タッチが起きやすい | 大きく確保され誤入力が少ない |

| 思考モデル | ローマ字入力 | ローマ字入力を維持 |

| 学習コスト | 低いが限界が早い | 低めで中長期の効率が高い |

HCI分野の研究で示されているように、モバイル環境ではPC由来のQWERTY配列は学習が進んでも速度向上が頭打ちになりやすいとされています。一方、Godanはタッチ操作に最適化された配列であるため、学習初期から実用的な速度に到達しやすく、プラトーも高い位置に設定されやすいと考えられます。

また、フリック入力への全面移行に抵抗があるユーザーにとって、Godanは心理的ハードルが低い点も重要です。アルファベットを直接入力できる安心感を保ちつつ、フリック入力に近いキーサイズと快適性を得られるため、**ローマ字入力とフリック入力の中間解**として機能します。

ローマ字入力を捨てるか続けるかという二択ではなく、ローマ字入力そのものを再設計する。Godanキーボードはその発想をスマートフォン上で具体化し、入力効率と人間工学の両立という新しい方向性を示しています。

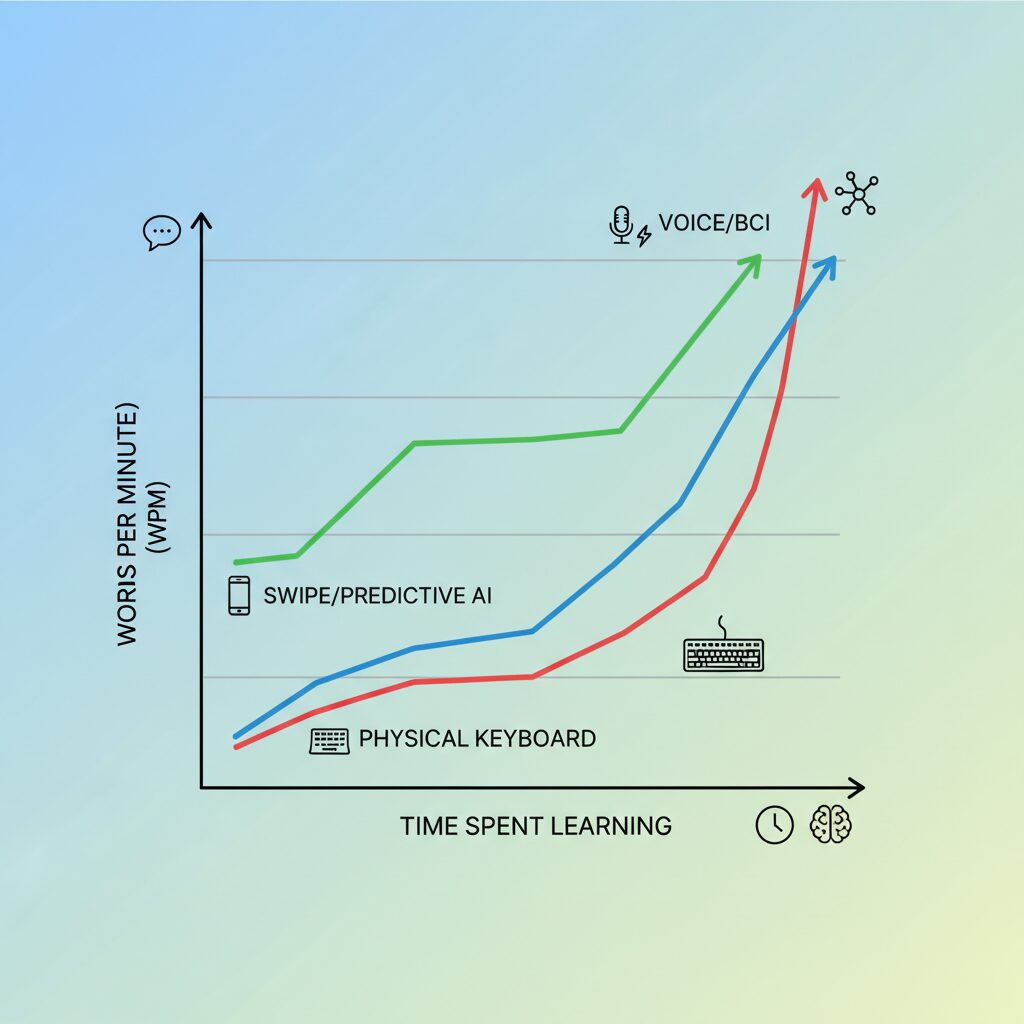

入力方式ごとの学習曲線と到達できる速度の差

入力方式を選ぶ際に見落とされがちなのが、どれだけ速く上達でき、最終的にどこまで到達できるのかという学習曲線の違いです。HCI分野ではこの点が長年研究されており、スマートフォン入力はPCとはまったく異なる特性を持つことが明らかになっています。

代表的な比較として、フリック入力とQWERTYローマ字入力を対象にした実験では、学習初期の伸びに決定的な差が確認されています。タッチスクリーン向けに設計されたフリック入力は、開始からわずか2日で入力速度が約59%向上しました。一方、QWERTY配列は5日間の試行でも速度の伸びがほとんど見られず、初期値の延長線上で停滞する傾向を示しています。

| 入力方式 | 初期学習の伸び | 停滞期の特徴 |

|---|---|---|

| フリック入力 | 2日で約59%向上 | 一定期間後に緩やかに頭打ち |

| QWERTY(ローマ字) | 初期から伸びが小さい | 低速域で早期に固定化 |

この差を生む要因は、運動学習と認知負荷の構造にあります。フリック入力は1キー1動作を基本とし、方向という直感的な要素で文字を選択します。これにより筋肉記憶が形成されやすく、意識的な思考を介さずに指が動く段階へ早く移行できます。研究者はこれを「初期加速型の学習曲線」と表現しています。

一方、QWERTYローマ字入力は、子音と母音を逐次的に処理する必要があり、画面が小さいほど誤入力修正のコストが増大します。ケータイWatchなどの実測レビューでも、誤入力の頻度が速度の分散を拡大させる点が指摘されています。結果として、慣れているはずの配列でもモバイルでは潜在能力を発揮しにくくなります。

Godanキーボードはこの中間に位置します。ローマ字入力の思考モデルを維持しつつキーサイズを拡張する設計により、学習コストを抑えながら安定速度を底上げできる点が特徴です。急激な加速は起きにくいものの、誤入力が減ることで長文入力時の実効速度は着実に向上します。

重要なのは、最終的なピーク速度だけでなく、そこに到達するまでの時間です。平均的なユーザーにとっては、数週間から数か月にわたり高効率で使える方式こそが、実質的に最速の入力手段になります。入力方式の優劣は、スペックではなく学習曲線によって決まると言っても過言ではありません。

WPMとCPMから見るデバイス別入力スピードの現実

入力スピードを語るうえで避けて通れないのが、WPMとCPMという2つの指標です。WPMは英語圏を中心に使われる単語ベースの速度指標で、5打鍵を1語として1分間の入力数を測定します。一方、日本語環境ではCPMがより実態に近く、かな文字や変換後文字数を基準に評価されます。同じ「速い」という感覚でも、デバイスが変わると数値の意味合いが大きく変わる点が重要です。

複数のHCI研究やメタ分析によれば、PCの物理キーボードでは一般ユーザーでも40WPM台、熟練者では80WPMに達します。対してスマートフォン全体の平均は約36WPMにとどまり、ここにタッチ操作特有の制約が表れています。キーの物理的境界がないため、視覚確認が頻発し、思考と出力の間に小さな遅延が積み重なるからです。

実際の比較を整理すると、デバイスごとの現実的な到達点が見えてきます。

| デバイス/方式 | 平均入力速度 | 現実的な評価 |

|---|---|---|

| PC(物理キーボード) | 43〜80 WPM | 視線移動が少なく長文に強い |

| スマートフォン(タッチ入力) | 約36 WPM | 短文中心、エラー率が速度に直結 |

| スマートフォン(音声入力) | 120〜150 WPM | 速度最優先だが環境依存 |

ワシントン大学の研究によれば、音声入力はタッチ入力の約3倍の速度に達し、誤り率も低い結果が示されています。数値だけを見ると圧倒的ですが、公共空間やオフィスで使いにくいという制約があり、常時使える速度ではないのが実情です。そのため多くのユーザーは、平均36WPM前後という「指入力の現実」に戻ってきます。

ここで注目すべきは、WPMやCPMが単なる速さの競争ではなく、思考のリズムとの適合度を示している点です。モバイル入力では、変換待ちや修正による中断が頻発し、理論上の最高速度よりも安定性が重視されます。一時的に50WPMを出すことより、35WPMを崩さず維持するほうが、実務では体感速度が高いと感じられるのです。

スタンフォード大学やUCSFによる近年の研究では、BCIによる入力が60〜70WPM台に到達しつつあり、スマートフォン平均をすでに上回っています。これは未来の話に聞こえますが、現時点でも「デバイスによる入力速度の天井」は明確に存在し、スマートフォンの指入力はその制約下で最適化されているにすぎません。

WPMとCPMの数字を正しく読むと、スマートフォンでPC並みの速度を期待すること自体が非現実的だと分かります。だからこそ重要なのは、無理に数値を追うことではなく、デバイスごとの現実的な速度帯を理解したうえで使い分ける視点です。それが、入力体験のストレスを最小化する最短ルートになります。

AI予測変換とインテリジェントIMEがもたらす省入力

AI予測変換とインテリジェントIMEは、文字入力を「速く打つ行為」から「ほとんど打たずに済ませる行為」へと変えつつあります。スマートフォン入力のボトルネックは指の速度ではなく、思考をいかに少ない操作で外部化できるかにあります。省入力とは、キーストローク数そのものを削減する設計思想であり、現代のIMEはここに全力を注いでいます。

代表例がGoogleのGboardやジャストシステムのATOKです。これらは単語頻度だけでなく、直前の文脈、時間帯、ユーザー固有の語彙傾向を加味して候補を提示します。JustSystemsによれば、ATOKの最新世代では個人の入力履歴を基に推測順位を動的に調整し、数文字の入力で文全体を確定できる確率を高めています。結果として、実質的な入力速度は体感で倍以上に感じられる場面も珍しくありません。

省入力の効果は学術研究でも裏付けられています。ワシントン大学のHCI研究では、予測変換と自動修正を組み合わせた入力は、未補正のキーボード入力と比べ、エラー率を下げつつ総操作数を大幅に削減できると報告されています。重要なのは正確さよりも、多少ラフに入力してもAIが意図を回収してくれる安心感であり、これがユーザーの入力行動そのものを変えています。

| 観点 | 従来IME | AI搭載IME |

|---|---|---|

| 予測方式 | 辞書頻度中心 | 文脈・履歴・状況を統合 |

| 誤入力対応 | ユーザー修正前提 | 自動補正・再解釈 |

| 省入力効果 | 限定的 | フレーズ単位で削減 |

特に注目すべきはフレーズ予測です。例えばビジネスチャットで「おせ」と入力しただけで「お世話になっております」が最上位に出るような体験は、もはや珍しくありません。IMEが文章生成の一部を肩代わりすることで、ユーザーは内容の検討に集中できるようになります。これは入力効率の向上にとどまらず、認知負荷の低減という点でも大きな価値があります。

さらにGboardなどはタッチ位置のズレを確率モデルで補正します。キーを正確に狙う必要がなくなり、スワイプや連打が雑でも単語として成立します。専門家の間では、これは「入力の許容誤差を広げる設計」だと評価されています。人間に正確さを要求するのではなく、アルゴリズム側が人間に寄り添う発想が、省入力を現実のものにしています。

省入力を最大化するコツは、IMEを信頼することです。すべてを自分で打とうとせず、数文字入力したら候補を即座に確定する。このスタイルに慣れるほど、入力速度は非線形に伸びます。AI予測変換は、使いこなすほど賢くなる道具であり、日常的なメッセージから長文作成まで、静かにしかし確実に生産性を押し上げています。

音声入力と視線入力が拓くマルチモーダル操作

スマートフォン操作は、指だけに依存する時代から、音声と視線を組み合わせたマルチモーダル操作へと進化しつつあります。特に音声入力は、入力速度という観点で既存の常識を覆す存在です。ワシントン大学のHCI研究によれば、最新の音声認識モデルを用いた場合、英語で平均150WPMを超え、タッチキーボード入力の約3倍に達します。これは人が「考えて話す」自然な行為を、そのままデジタル出力に変換できるためです。

一方で、音声入力は万能ではありません。公共空間でのプライバシーや、静かな場所での使用制限といった課題が残ります。そこで注目されているのが視線入力です。視線入力は文字を直接打つ手段というより、候補選択やフォーカス移動を担う補助的モダリティとして進化しています。日本の研究機関による携帯端末向け視線入力の実験では、OpenCVを用いた解析で90%以上の視線判別率が報告されています。

音声で生成し、視線で選び、指で確定する。この役割分担こそが、マルチモーダル操作の本質です。

実際の利用シーンを想像すると、その有効性は明確です。例えば長文メールの下書きは音声入力で一気に生成し、変換候補や修正箇所を視線で素早く選択、最終確定のみをタップで行います。これにより指の移動距離と認知負荷が大幅に削減され、結果として体感速度が飛躍的に向上します。

| モダリティ | 主な役割 | 強み |

|---|---|---|

| 音声入力 | 文章生成 | 圧倒的な入力速度 |

| 視線入力 | 選択・フォーカス | 手を使わない操作 |

| タッチ | 確定・微調整 | 高い精度と確実性 |

MicrosoftやGoogleも、アクセシビリティ研究の文脈で視線と音声の統合を進めており、これは障がい者支援にとどまらず、健常者の生産性向上にも直結します。人間工学の観点では、入力行為を単一チャネルに集中させないことが疲労低減につながるとされています。

マルチモーダル操作は、入力速度の限界を押し上げるだけでなく、使う人の状況や環境に柔軟に適応する操作体系です。音声と視線をどう組み合わせるかを意識することが、次世代のスマートフォン操作を先取りする鍵になります。

物理キーボードと指サックが再評価される理由

ソフトウェアキーボードとAI予測が高度化する一方で、近年あらためて注目を集めているのが物理キーボードと指サックです。これは単なるノスタルジーではなく、**人間工学と入力安定性という観点からの合理的な再評価**だと言えます。

タッチスクリーン最大の弱点は、キーの境界を指先で感じ取れない点にあります。視覚的な確認に依存せざるを得ず、その都度、注意資源が分断されます。HCI分野では、触覚フィードバックの欠如が入力速度だけでなくエラー修正コストを増大させることが知られています。こうした課題に対する一つの解が、スマートフォン向け物理キーボードの復権です。

2024年に登場したiPhone用キーボードケース「Clicks」は、その象徴的存在です。ITmediaの実機レビューによれば、明確なクリック感によりブラインドタッチが可能になり、**画面ではなく文章そのものに集中できる状態**が生まれると評価されています。結果として、ローマ字入力ユーザーではWPMの分散が小さくなり、長文入力時の疲労も軽減されます。

| 要素 | ソフトウェアキーボード | 物理キーボード |

|---|---|---|

| 触覚フィードバック | 弱い(振動のみ) | 明確なクリック感 |

| 視覚依存度 | 高い | 低い |

| 入力安定性 | 環境に左右されやすい | 一定 |

一方、日本独自のフリック入力を極めたい層から支持されているのがゲーミング指サックです。eスポーツ分野では常識となっており、導電性繊維によってガラス面との摩擦係数を一定に保ちます。YouTubeで公開されている実測レビューでは、汗や湿度の影響を受けにくく、**高速フリック時の引っかかりが顕著に減少する**ことが確認されています。

これは速度そのものを劇的に引き上げるというより、入力リズムを乱さない点に価値があります。人間工学の研究では、ミスが増えることで生じる認知的ブレーキが、平均CPMを大きく下げることが示されています。指サックはこのブレーキを物理的に取り除く、極めてコスト効率の高い手段です。

音声入力やBCIのような飛躍的技術が注目される今だからこそ、**指先とデバイスのインターフェースを最適化するアナログな工夫**が、実用領域での差を生み続けています。

競技タイピングが証明する入力方式とトレーニング効果

競技タイピングの世界は、単なるスピード自慢ではなく、入力方式の優劣とトレーニング効果を実証する実験場として機能しています。近年の大会結果や公式記録を見ると、どの入力方式が理論上有利なのか、そして反復練習がどこまで人間の限界を押し上げるのかが、極めて明確に示されています。

象徴的な事例が、2024年に開催されたREALFORCE TYPING CHAMPIONSHIPです。この大会では、長年ローマ字入力が主流だった競技シーンにおいて、カナ入力を用いる選手が初めて優勝を果たしました。大会レポートによれば、この勝利は偶然ではなく、**1文字あたりの打鍵数が少ない入力方式が、十分な訓練によって圧倒的な速度優位を発揮する**ことを証明する結果と位置づけられています。

この構造は、モバイルにおけるフリック入力にもそのまま当てはまります。フリックはカナ入力の効率性をタッチ操作に最適化した方式であり、理論上の最高速度が高いことが特徴です。HCI分野の研究でも、フリック系入力は初期学習の伸びが大きく、短期間の集中的トレーニングで急激にWPMが向上することが確認されています。

| 観点 | 競技シーンでの知見 | モバイル入力への示唆 |

|---|---|---|

| 入力方式 | 打鍵数の少ない方式が有利 | フリック入力は理論上の最高速度が高い |

| トレーニング | 反復で筋肉記憶が最適化 | ブラインド操作の習得が速度を左右 |

| 補正技術 | 誤入力許容が記録更新を支援 | 予測変換・自動補正の活用が重要 |

また、ギネス世界記録に認定されているスマホ最速入力の事例では、Fleksyという強力な誤入力補正アルゴリズムを備えたキーボードが使用されています。KDDI研究所との共同開発として知られるこのアプリは、多少のズレを前提に高速入力する設計思想を持ち、**人間の正確性よりもアルゴリズムによる補正を信頼する方が最終的な速度は上がる**ことを競技記録として示しました。

競技タイピングから得られる最大の教訓は、才能よりも設計と訓練の影響が大きい点です。適した入力方式を選び、リズムを意識した反復練習を行い、補正技術を積極的に使う。この三点を徹底することで、一般ユーザーであっても入力速度は着実に向上します。競技の結果は、その再現性を持った証拠として、私たちの日常入力にも強い説得力を与えています。

Brain-Computer Interfaceが変える入力の概念

Brain-Computer Interfaceは、これまで当然とされてきた「入力」という行為そのものを再定義しつつあります。指で打つ、声で話すといった身体運動を介さず、思考を直接デジタル情報として出力するという発想は、入力速度の限界を人間工学ではなく神経科学の問題へと引き上げました。

カリフォルニア工科大学の神経科学研究によれば、人間が思考を外界へ出力する情報量は約10ビット毎秒に制限されているとされています。これは視覚や聴覚が扱う情報量と比べて極端に低く、キーボードやタッチ入力が遅く感じられる根本原因でもあります。BCIは、この神経的ボトルネックを最短経路で迂回しようとする技術です。

スタンフォード大学やUCSFの研究チームは、脳活動から「書こうとしている文字」や「頭の中の発話」を直接解読する手法を確立してきました。特にUCSFが報告した78WPMという記録は、平均的なスマートフォン入力速度の2倍以上に達し、プロのタイピストと同等の帯域幅を脳直結で実現した点で画期的です。

| 入力方式 | 到達速度 | 特徴 |

|---|---|---|

| タッチ入力(モバイル平均) | 約36 WPM | 指の運動能力に依存 |

| 音声入力 | 120〜150 WPM | 高速だが環境制約あり |

| BCI(脳内手書き・発話) | 62〜78 WPM | 思考を直接テキスト化 |

Neuralinkの臨床試験でも、被験者が思考だけでカーソルを操作し、8〜9.5bpsというスループットを安定して記録しています。これは健常者がマウスを使う際の操作速度に近く、「考える速さで操作する」感覚が現実のものになりつつあることを示しています。

重要なのは、BCIが単なる高速入力装置ではない点です。文字を一字ずつ生成するのではなく、文や意図の単位で情報を出力できれば、入力という概念自体が不要になります。研究者のコメントでも、最終目標は「タイプ速度」ではなく「意味の転送速度」にあるとされています。

現時点でBCIは医療・福祉用途が中心ですが、技術的な進歩は汎用インターフェースへの転用を強く示唆しています。キーボードを速く打つ工夫から、そもそも打たない世界へ。Brain-Computer Interfaceは、入力の歴史における最大の非連続な進化点になりつつあります。

参考文献

- ITmedia Mobile:若年女性は約半数、学生は43%が「フリック入力」を利用――ドコモ「モバイル社会研究所」が調査

- ケータイ Watch:まさかの新方式「Godan」キーボード

- University of Washington:Comparing Speech and Keyboard Text Entry for Short Messages in Two Languages on Touchscreen Phones

- ATOK.com:新機能・追加機能:2025 | ATOK Passport

- ITmedia:物理キーボード搭載のiPhoneケース「Clicks」発売 実機を試して驚いた“完成度の高さ”

- Guinness World Records:Fastest communication speed using a Brain-Computer Interface

- Stanford Medicine:Software turns ‘mental handwriting’ into on-screen words, sentences