スマートフォンのカメラ性能は年々進化し、日常の撮影で不満を感じる場面は確実に減ってきました。

しかし、強い日差しを背にした人物撮影や、夕焼け空と建物を同時に写したい場面など、逆光シーンでは今なお「白飛び」や「黒つぶれ」に悩まされることが多いのではないでしょうか。

2025年後半に登場したPixel 10 Proは、こうした逆光という難題に対して、ハードウェア刷新とAI処理の両面からアプローチした一台です。TSMC製3nmプロセスのTensor G5や完全自社設計ISP、さらにクラウドAIを活用するVideo Boostなど、従来のスマホカメラとは一線を画す技術が投入されています。

本記事では、Pixel 10 Proのイメージングシステムを中心に、逆光耐性がどのように進化したのかをわかりやすく整理します。iPhoneやGalaxyとの違い、日本のユーザーが気になる実用面、そして弱点まで含めて理解することで、自分に合ったカメラ体験を見極めるヒントが得られるはずです。

スマホカメラにおける逆光がなぜ難しいのか

スマホカメラにおいて逆光が難しい最大の理由は、一枚の小さなセンサーに極端な明暗差を同時に記録しなければならない点にあります。例えば、人物の背後に太陽がある状況では、空や光源は非常に明るく、顔や衣服は深い影になります。このときカメラには、人間の目に近い広大なダイナミックレンジが求められますが、スマートフォンのイメージセンサーは物理サイズが限られており、一眼カメラほどの余裕がありません。

実際、画像工学の分野では、センサーが一度に扱える明暗差は「飽和電荷容量」と「ノイズ耐性」で決まるとされています。国際的に参照されるIEEEやIS&Tの論文でも、小型センサーほどハイライトは白飛びしやすく、シャドウはノイズに埋もれやすいことが示されています。逆光は、この両方の弱点を同時に突いてくる、最も過酷な撮影条件なのです。

さらに難易度を高めているのが、レンズを通過する光そのものの問題です。太陽や街灯のような強い点光源がフレーム内に入ると、レンズ内部やカバーガラスで反射が起こり、フレアやゴーストが発生します。これはソフトウェアでは完全に消せない物理現象であり、光学設計が制約されるスマホでは特に顕著です。カメラ専門誌が指摘するように、逆光耐性はセンサー性能だけでなく、レンズ構造そのものの限界も強く影響します。

| 要素 | 逆光時に起こる問題 | スマホ特有の制約 |

|---|---|---|

| イメージセンサー | 白飛びと黒つぶれが同時に発生 | センサーサイズが小さい |

| レンズ・カバーガラス | フレアやゴーストが出やすい | 薄型設計で光学的余裕が少ない |

| 処理性能 | HDR計算が追いつかない | 発熱と消費電力の制限 |

また、逆光では「時間」の問題も無視できません。従来のHDRは露出の異なる複数枚を連写して合成しますが、被写体が動くとズレやゴーストが生じます。逆光の屋外では人物や雲、木の葉が常に動いており、完璧な合成は困難です。映像研究の分野でも、動体を含む高ダイナミックレンジ撮影は、現在でも解決が難しいテーマとされています。

加えて、撮影者が見るプレビュー画面と、実際に記録される画像のギャップも逆光を難しくします。直射日光下では画面が見えにくく、露出の判断を誤りがちです。ディスプレイ輝度が向上しても、人間の視覚は環境光に強く影響されるため、逆光では「見えているつもり」と「撮れている結果」が食い違いやすくなります。

このように逆光は、センサーの物理限界、光学的な反射、計算処理の負荷、人間の視覚特性が同時に絡み合う複合問題です。そのため専門家の間でも、モバイルフォトグラフィーにおける最後の難関と位置づけられています。スマホカメラがどれだけ進化しても、逆光が特別に難しい理由は、ここにあります。

Pixel 10 Proで変わったハードウェア設計の全体像

Pixel 10 Proでまず注目すべきなのは、外観上の大きな変化よりも、内部構造を含めたハードウェア設計の思想そのものが大きくアップデートされている点です。Googleは本モデルで、従来の延長線上にある改良ではなく、撮影体験を支える基盤から再構築する選択をしています。

その象徴が、SoCであるTensor G5の刷新です。製造プロセスがSamsungからTSMCの第2世代3nmプロセスへ移行したことで、電力効率と演算持続性が大幅に改善されました。Tom’s HardwareやAndroid Authorityによれば、CPU性能は約34%、AI処理を担うTPUは約60%の性能向上が示唆されています。これは単なるベンチマーク上の数値ではなく、長時間の撮影や高負荷処理を前提とした設計余力につながります。

特に重要なのが、Google初の完全自社設計ISPをTensor G5に統合した点です。従来は外部設計に依存していた画像処理の中枢を自ら設計することで、センサーからTPUまでのデータパイプラインを最適化しています。これにより、露出違いの高速連写や10bit HDR動画といった処理を、発熱を抑えながら安定して実行できる構造が整えられました。

| 設計要素 | Pixel 10 Proの特徴 | 設計上の狙い |

|---|---|---|

| SoC | Tensor G5(TSMC 3nm) | 電力効率と持続性能の向上 |

| ISP | 完全自社設計 | 計算写真アルゴリズム最適化 |

| センサー | 大型1/1.31型クラス | 物理的な受光性能の確保 |

イメージセンサー構成も堅実です。メインカメラには1/1.31インチ級の大型センサーが引き続き採用され、Dual Conversion Gain系の技術をサポートしています。Samsung Semiconductorの公開情報でも示されているように、この方式はハイライト側の白飛びとシャドウノイズを同時に抑える物理的アプローチで、ソフト処理に依存しすぎない画作りを支えています。

また、超広角・望遠にも48MPクラスの高画素センサーを統一的に採用した点は、ハードウェア設計としての一貫性を感じさせます。画角や用途が異なっても、基礎的な解像力とS/N比を揃えることで、後段の画像処理をシンプルにし、結果として安定した画質を実現しやすくなっています。

一方で、Pixelシリーズの象徴でもある背面のVisorデザインは本モデルでも継続されています。この横一体型のカメラバーは内部スペースを効率的に使える反面、大型カバーガラスを必要とするため、光学的には不利な側面も抱えています。Googleはコーティング技術などで改善を図っていますが、形状そのものは変えていません。

総じてPixel 10 Proのハードウェア設計は、派手な外観変更ではなく、計算写真と長時間処理を成立させるための「土台作り」に全振りした構成だと言えます。この設計判断こそが、後述する画像処理やAI機能の前提条件になっています。

Tensor G5と完全自社設計ISPが逆光撮影にもたらす効果

逆光撮影においてTensor G5と完全自社設計ISPがもたらす最大の価値は、処理を途中で妥協しない持続力にあります。Pixel 10 ProではSoCの製造がTSMCの3nmプロセスへ移行したことで、発熱と消費電力が大きく改善しました。逆光時に不可欠なリアルタイムHDRや多フレーム合成は、従来機では熱制限によって精度が落ちる場面がありましたが、Tensor G5では高輝度プレビューと高度なトーンマッピングを同時に長時間維持できます。

特に注目すべきは、Googleが初めて全面的に設計したカスタムISPです。Rawデータの読み出しからメモリ転送、TPUへの受け渡しまでが最適化され、逆光で重要となる露出違いの高速連写がより正確に行われます。これにより、人物の輪郭が光に溶け込みやすい夕方の逆光ポートレートでも、被写体ブレや合成ズレを抑えたまま、広いダイナミックレンジ情報を確保できます。

実際、Googleが公表しているように、Tensor G5ではAI処理性能が大幅に向上しています。Android Authorityの詳細分析によれば、この余力がISPとTPUの協調動作を可能にし、逆光下でも10-bit HDR処理を安定して実行できる点が従来世代との決定的な違いだとされています。

| 要素 | 逆光撮影への具体的効果 |

|---|---|

| TSMC 3nm Tensor G5 | 高負荷HDR処理時の発熱抑制と性能持続 |

| 完全自社設計ISP | 露出ブラケットの高速化と合成精度向上 |

| TPU連携 | 逆光でも被写体認識を維持したトーン制御 |

また、カスタムISPは単に速いだけではなく、Google独自の計算写真アルゴリズムを前提に設計されています。これにより、逆光下で頻発する「顔を明るくすると空が飛ぶ」「空を残すと人物が暗くなる」という二者択一を緩和し、撮影者が意識せずとも実用的な露出バランスに収束しやすい挙動を実現しています。

DXOMARKなどの評価機関が指摘するように、Pixel 10 Proは逆光環境での成功率が高いカメラです。その背景にはレンズやセンサーだけでなく、Tensor G5と完全自社設計ISPが生み出す処理の安定性があり、これはスペック表だけでは見えにくいが、実写で確実に効いてくる進化だと言えます。

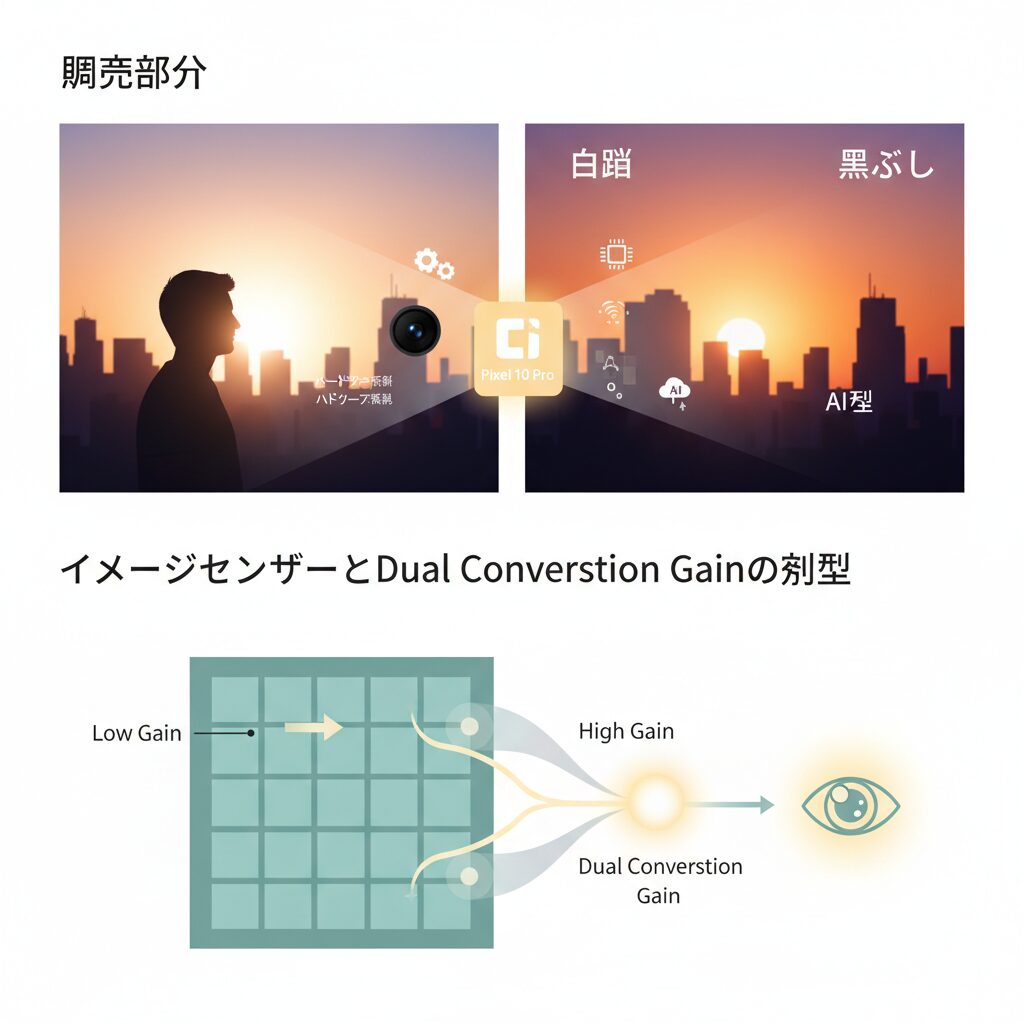

イメージセンサーとDual Conversion Gainの役割

逆光耐性の土台を支えているのが、イメージセンサーそのものの設計です。Pixel 10 Proでは、センサーサイズや画素数といった分かりやすいスペック以上に、内部構造の進化が画質を左右しています。特に重要なのが、明暗差の激しいシーンで真価を発揮するDual Conversion Gain、いわゆるDCGの存在です。

イメージセンサーは、光を電荷に変換し、それを信号として読み出す装置です。このとき問題になるのが、明るい部分では白飛びしやすく、暗い部分ではノイズが増えやすいという根本的なトレードオフです。Pixel 10 Proのメインセンサーは1/1.31インチクラスという大型サイズを維持しつつ、この課題に回路レベルで対処しています。

DCGは、1つの画素が2通りの感度特性を使い分けられる仕組みです。低感度側では電荷容量を大きく確保し、強い光でも飽和しにくくします。一方、高感度側では微弱な光を効率よく読み出し、暗部ノイズを抑えます。この2系統の情報を同時に取得し、後段処理で統合する点が最大の特徴です。

| 項目 | 従来の単一ゲイン | Dual Conversion Gain |

|---|---|---|

| ハイライト耐性 | 白飛びしやすい | 飽和しにくい |

| 暗部ノイズ | 増えやすい | 低減しやすい |

| 動体撮影 | HDR合成でゴーストが出やすい | 同時取得のためゴーストが少ない |

Samsung Semiconductorが公開しているISOCELL技術資料によれば、DCGやSmart-ISO系の仕組みは、センサー単体でダイナミックレンジを拡張するための中核技術と位置付けられています。Pixel 10 Proが逆光下でも人物の顔と空を同時に成立させやすいのは、ソフトウェア以前に、センサーがより多くの情報を失わずに吐き出せているからです。

特に効果が分かりやすいのが、動く被写体を含む逆光シーンです。従来型HDRは露出違いの連写を合成するため、走る子どもや揺れる木の葉では輪郭が二重になることがありました。DCGでは同一タイミングで異なるゲイン情報を取得できるため、物理的にブレやズレが生じにくいという利点があります。

このセンサー出力を前提に、Google独自設計のISPが最適化されている点も見逃せません。Raw段階でハイライト側とシャドウ側の情報が豊富であるほど、後段のトーンマッピングやAI補正は自然になります。著名なカメラ評価機関DXOMARKが、Pixel 10 Proの静止画ダイナミックレンジを高く評価している背景には、こうしたセンサー設計の成熟があります。

つまり、Pixel 10 Proの逆光性能は、AI処理だけで無理やり引き上げられているわけではありません。イメージセンサーが最初から多くの光情報を正確に受け止め、そのうえで計算写真が働くという二段構えが、自然で破綻の少ない結果につながっています。この基礎体力こそが、日常の何気ない逆光シーンで差として現れる部分です。

HDR+とAI領域認識による逆光処理の進化

Pixel 10 Proにおける逆光処理の中核を担っているのが、HDR+の進化とAIによる領域認識です。従来のHDRは、明暗差を平均化する発想が強く、逆光ではどこかを犠牲にする必要がありました。しかしPixel 10 Proでは、**画像を「光の集合」ではなく「意味を持つ領域の集合」として扱う設計思想**へと明確にシフトしています。

この変化を支えているのが、Tensor G5と完全自社設計ISPの連携によるセマンティック・セグメンテーションです。撮影と同時にAIが画面内を解析し、空、雲、人物の肌、髪、衣服、建築物、植物といった要素をピクセル単位で識別します。Googleの公式技術解説やAndroid Authorityによれば、この処理はリアルタイムで行われ、HDR合成の前段階から反映されている点が従来と決定的に異なります。

逆光シーンでは、この領域認識が局所的なトーンマッピングとして機能します。例えば、人物を夕日が縁取る状況では、空の領域にはハイライトを抑制するカーブを適用しつつ、顔の領域にはシャドウを持ち上げ、なおかつ肌色専用の補正を加えます。**一枚の写真の中で、複数の露出思想が同時に成立する**点がPixel 10 ProのHDR+の本質です。

| 処理対象 | AIが行う判断 | 逆光時の効果 |

|---|---|---|

| 空・雲 | 高輝度・低彩度と認識 | 白飛びを抑え階調を保持 |

| 人物の肌 | 肌色データベースと照合 | 暗部を持ち上げ自然な色再現 |

| 建築物・背景 | 質感と輪郭を重視 | コントラスト低下を防止 |

特に注目すべきは、Googleが長年取り組んできたReal Toneとの統合です。逆光下ではフレアや色被りの影響で、肌が青白く転んだり、過度に赤くなったりしがちです。Pixel 10 Proでは、膨大な肌色サンプルを学習したAIが、逆光特有の光学的ノイズを推定的に除去し、本来の記憶色に近づけます。CNETやTechAdvisorの比較レビューでも、夕景ポートレートにおける肌の安定感は高く評価されています。

また、HDR+は単なる静止画合成にとどまりません。露出ブラケットの高速化と領域認識の組み合わせにより、動く被写体を含む逆光でもゴーストが出にくくなっています。これは、同時刻に異なるゲイン情報を扱えるセンサー特性と、AIによる位置補正が協調しているためです。**逆光=失敗しやすいという前提を、計算写真学で覆そうとする姿勢**が、このHDR+の進化には色濃く表れています。

結果としてPixel 10 Proの逆光写真は、撮影者が細かな設定を意識しなくても、被写体がはっきりと見え、背景の雰囲気も破綻しにくい仕上がりになります。HDR+とAI領域認識は、単なる画質向上機能ではなく、逆光という難条件を日常の撮影シーンへ引き戻すための実用技術として完成度を高めているのです。

Video Boostが切り開く逆光動画の新しい可能性

逆光動画という分野で、Pixel 10 Proが従来のスマートフォンと一線を画す存在になった最大の理由が、Video Boostの進化です。強い光源と暗部が同時に存在する動画は、静止画以上に処理負荷が高く、モバイルデバイスでは妥協が前提とされてきました。その常識を覆そうとしているのが、オンデバイス処理とクラウドAIを組み合わせたこの仕組みです。

Video Boostは、撮影した動画をGoogleのデータセンターにアップロードし、サーバー級の計算資源で再処理する方式を採っています。DXOMARKの評価によれば、処理後の動画はスマートフォンとしては異例のダイナミックレンジを記録し、特に逆光条件でのハイライト保持とシャドウノイズ低減が顕著とされています。暗い室内から直射日光の屋外へ移動するようなシーンでも、白飛びや黒つぶれが急激に発生しにくい点は、従来のリアルタイムHDR動画では到達できなかった領域です。

この背景には、時間方向の情報を贅沢に使えるクラウド処理の強みがあります。前後フレームを参照しながらノイズとディテールを識別するテンポラルHDRや、画素単位でのトーンマッピングは、Tensor G5単体では現実的でない演算量です。Googleの公式技術解説でも、Video Boostは「物理的制約を計算で補完する設計思想」の象徴と位置づけられています。

| 項目 | 通常HDR動画 | Video Boost適用後 |

|---|---|---|

| 逆光耐性 | ハイライト優先で暗部が荒れやすい | ハイライトと暗部を同時に保持 |

| ノイズ処理 | リアルタイム処理中心 | フレーム間解析による高度な低減 |

| 処理時間 | 即時 | 数倍から数十倍 |

一方で、この革新性はユーザー体験のトレードオフも伴います。先行レビューでは、数秒の動画でも処理完了まで長時間待たされるケースが報告されており、即座にSNSへ共有したい場面には向きません。それでも「時間をかけても最高品質を残したい逆光動画」というニーズに対して、明確な選択肢を提示した意義は大きいです。

Appleがオンデバイス完結型の安定した動画体験を磨き続ける中で、GoogleはクラウドAIという別ルートを切り開きました。Video Boostは、逆光動画は妥協するものという固定観念を揺さぶり、スマートフォン動画の完成形が一つではないことを示しています。

iPhone 17 Pro・Galaxy S25 Ultraとの逆光表現の違い

逆光表現において、iPhone 17 ProとGalaxy S25 Ultraは同じフラッグシップでも、画作りの思想が明確に分かれています。どちらが優れているかではなく、どのような逆光を美しいと定義しているかを理解することが重要です。

iPhone 17 Proは、Appleが長年重視してきた「環境光の再現性」を軸にしています。複数の比較レビューによれば、逆光時でも空や雲、夕焼けのグラデーションを可能な限り保持し、白飛びを抑制する露出制御が徹底されています。被写体の顔はやや暗くなる場合があるものの、全体の光の雰囲気が破綻しにくく、肉眼で見た印象に近い階調を保ちやすいのが特徴です。

一方、Galaxy S25 UltraはSamsungらしい「視覚的インパクト」を重視した逆光表現を採用しています。強い逆光下でも彩度とコントラストを積極的に引き上げ、空の色や輪郭をドラマチックに強調する傾向があります。DXOMARKや海外レビューでは、逆光風景において最も派手でSNS映えする描写になると評価される一方、実際の光景より誇張されて見えると感じるユーザーもいると指摘されています。

| 機種 | 逆光時の優先点 | 画の印象 |

|---|---|---|

| iPhone 17 Pro | ハイライト階調と環境光 | 自然で落ち着いた描写 |

| Galaxy S25 Ultra | 彩度とコントラスト | 派手でドラマチック |

特に人物を含む逆光シーンでは差が顕著です。iPhone 17 Proは顔の明るさを犠牲にしてでも背景の情報量を守る傾向があり、後処理耐性の高い素材を得やすいとされています。Appleの映像処理はプロ用途も意識されており、編集前提の撮影では安心感が高いという評価が専門家からも聞かれます。

対照的にGalaxy S25 Ultraは、撮った瞬間から完成形に近い絵を提示します。逆光ポートレートでも顔と背景のコントラスト差をAIで強引に補正し、明るく映える結果を出しやすい反面、微妙な陰影や中間調が単調になるケースもあります。これはSamsungが長年培ってきた「即共有」を前提としたチューニングの延長線上にあると言えるでしょう。

総じて、自然光を記録したいならiPhone 17 Pro、印象的な逆光表現を楽しみたいならGalaxy S25 Ultraという棲み分けが見えてきます。逆光という難条件に対し、両者は真逆の解答を提示しており、その違いこそが撮影体験の個性として表れています。

レンズフレアとPixel独自デザインが抱える課題

Pixelシリーズを象徴する背面のカメラバー、いわゆるVisorデザインは、高い認知性とブランドアイデンティティを確立する一方で、逆光撮影において明確な課題を抱えています。とりわけPixel 10 Proでも完全には解消されていないのが、強い点光源下で発生するレンズフレアとゴーストです。

最大の要因は、全レンズを覆う横長一枚ガラス構造にあります。iPhoneやGalaxyがレンズごとに独立したカバーガラスを採用しているのに対し、PixelのVisorは面積が広く、斜め方向から入射した光を拾いやすい構造です。光学工学の教科書でも知られるように、ガラスと空気の界面が増えるほど内部反射は増幅し、特定角度でフレアやゴーストが顕在化しやすくなります。

実際、Redditや海外フォーラムでは、太陽や街灯を画角の端に入れた際に、帯状の光や反転像が現れるという報告が多数見られます。DXOMARKの評価でも、Pixel 10 Proはダイナミックレンジでは高評価を得る一方、フレア耐性は競合より弱いと指摘されています。これはソフトウェア補正では完全に消せない、純粋な物理現象です。

| 要素 | Pixel 10 Pro | 一般的な競合機 |

|---|---|---|

| カバーガラス構造 | 横長一枚ガラス | レンズ個別ガラス |

| 逆光時の反射経路 | 多い | 比較的少ない |

| フレアの出方 | 帯状・ゴースト状 | 点状が中心 |

日本市場特有の問題として、レンズプロテクター文化も無視できません。高価な端末を守る目的でガラス製プロテクターを重ねると、界面がさらに増え、二重反射が発生します。光学レビューサイトやアクセサリーメーカーの技術資料でも、逆光下ではフレアが劇的に悪化することが示されています。黒縁処理を施した製品も存在しますが、光学的に最良なのは何も貼らない状態です。

GoogleはALDによる低反射コーティング導入を進めているとされますが、専門メディアの実写検証によれば、体感できるほどの改善には至っていません。コーティングで反射率を数%下げても、Visorという形状そのものが生む反射経路を消すことはできないためです。

結果としてPixel 10 Proは、AIとHDR処理で被写体の明瞭さを引き上げる一方、光源そのものの描写では物理設計の制約を受け続けていると言えます。このデザインを美学として受け入れ、フレアを演出と捉えられるかどうかが、ユーザー満足度を大きく左右するポイントになります。

逆光下での視認性を支えるディスプレイ性能

逆光環境での撮影体験を左右するのは、カメラの性能だけではありません。**強い外光の下でも画面がしっかり見えるかどうか**は、構図の確認や露出判断の正確さに直結します。Pixel 10 Proは、この点で従来のPixelシリーズから大きく進化したディスプレイを備えています。

搭載されているのは、Googleが「Super Actua Display」と呼ぶ高輝度OLEDパネルです。複数の海外レビューや技術解説によれば、HDR表示時のピーク輝度は約2,000〜2,250ニトに達し、全白表示でも高い輝度を維持します。これは、直射日光下で照度が約10万ルクスに達する日本の真夏の屋外でも、画面内容を判別できる実用的な水準です。

| 利用シーン | 周囲の明るさの目安 | Pixel 10 Proの視認性 |

|---|---|---|

| 屋内・蛍光灯下 | 約500〜1,000ルクス | 非常に良好 |

| 曇天の屋外 | 約10,000ルクス | 問題なし |

| 真夏の直射日光下 | 約100,000ルクス | 内容を確認可能 |

実際、Android AuthorityやAndroid Policeといった信頼性の高いメディアは、「屋外でフレーミングに困らなくなった」という点をPixel 10 Proの体験価値として評価しています。逆光状態でも被写体の輪郭や顔の明るさをその場で把握できるため、撮り直しの回数を減らせるのは大きなメリットです。

一方で、高輝度ディスプレイならではの注意点もあります。Super Actua Displayはコントラストが高く、プレビュー時には実際以上に明るく鮮やかに見える傾向があります。そのため、撮影時には適正に見えても、後から標準的な明るさのモニターで確認すると、やや暗く感じるケースがあります。**これはディスプレイ性能が不足しているのではなく、むしろ表示能力が高すぎることによるギャップ**といえます。

この特性を理解した上で、ヒストグラム表示や露出補正を意識的に使うと、逆光下でも仕上がりをより正確にコントロールできます。高輝度ディスプレイは、単なるスペック競争ではなく、「強い光の中で迷わず撮れる」という撮影体験そのものを支える基盤として、Pixel 10 Proの完成度を一段引き上げています。

Pixel 10 Proはどんなユーザーに最適なのか

Pixel 10 Proは、スペックの高さそのものよりも、撮影や閲覧の失敗確率を下げたいユーザーに強く向いたスマートフォンです。特に逆光や強い光源といった難しい条件下での成功率を重視する人にとって、その価値が際立ちます。

Googleが公式ブログや技術解説で述べているように、Tensor G5と完全自社設計ISPの組み合わせは、「考えなくても最適な結果に近づく」ことを目的にしています。これは、カメラ設定を細かく追い込むよりも、シャッターを切る体験そのものを重視する層に適しています。

たとえば、子どもやペット、旅行先の一瞬の光景を撮る機会が多いユーザーです。逆光で顔が暗く潰れる、空が白飛びする、といったありがちな失敗を、AIによる領域別トーンマッピングが自動的に回避してくれます。DXOMARKのVideo Boost評価でも指摘されている通り、後処理込みで見たときのダイナミックレンジの広さは業界最高水準です。

| ユーザー像 | Pixel 10 Proとの相性 | 理由 |

|---|---|---|

| 家族や日常を撮る人 | 非常に高い | 逆光でも人物が明るく写り、撮り直しが減る |

| SNS用の写真・動画重視 | 高い | 見栄えの良いコントラストと色作り |

| 即時共有を最優先 | やや注意 | Video Boostは処理時間がかかる |

一方で、撮ったその場ですぐ動画を編集・投稿したい人や、完全にフレアを排除したクリーンな画を求める人には、向き不向きがあります。Pixel特有のカメラバー構造によるフレアは物理的制約であり、ソフトウェアだけでは完全に消せないためです。

また、Super Actua Displayの高輝度は、屋外での視認性を重視するユーザーにとって大きな利点です。真夏の直射日光下でも構図確認がしやすく、これはAndroid Authorityなどの実測レビューでも高く評価されています。屋外撮影が多いガジェット好きにとって、撮影体験そのものが快適になります。

総じてPixel 10 Proは、光の扱いが難しいシーンでも安心して任せたい人、そしてAIによる最適化を積極的に活用したいユーザーに最適な一台です。カメラを意識せず、結果に集中したい人ほど、その恩恵を実感しやすいでしょう。

参考文献

- Android Authority:Pixel 10’s Tensor G5 deep dive: All the info Google didn’t tell us

- Tom’s Hardware:Google switches from Samsung to TSMC — Pixel 10 and Tensor G5 chip use TSMC’s N3P process

- DXOMARK:Google Pixel 10 Pro XL Camera Test Video Boost

- TechAdvisor:Google Pixel 10 Pro vs iPhone 17 Pro Camera Comparison Review

- Android Police:These unexpected Pixel 10 Pro features completely changed my opinion