スマートフォンを使っていて、本体が熱くなりすぎて不安になった経験はありませんか。特にゲームや動画撮影、ナビ利用などをしていると、性能低下や強制終了に悩まされた方も多いはずです。

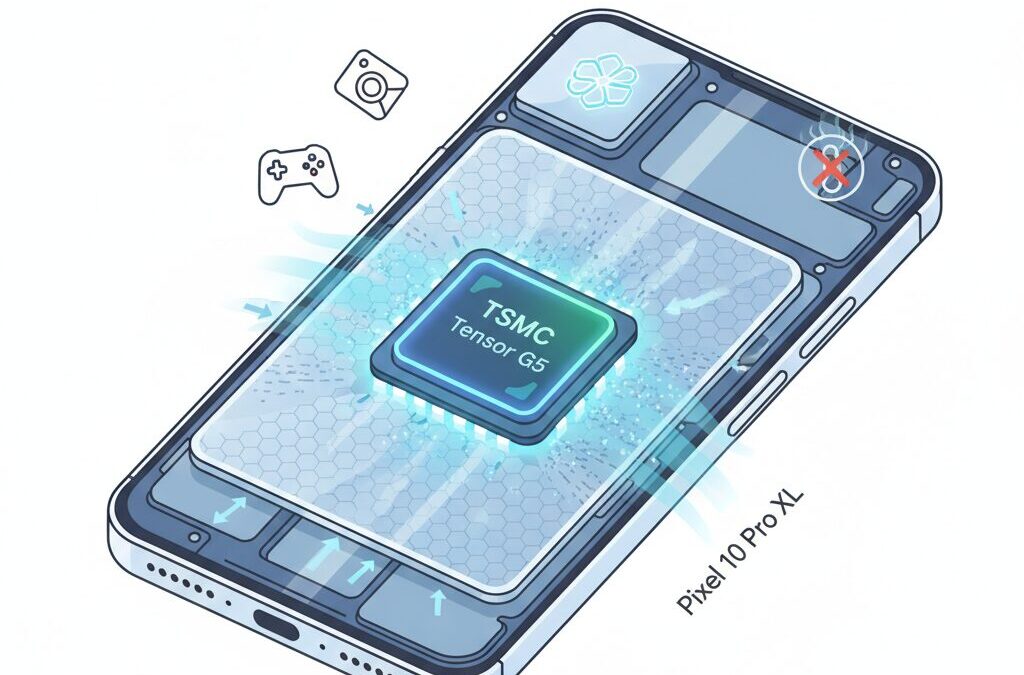

Pixelシリーズも例外ではなく、これまで「発熱しやすいスマホ」というイメージを持たれがちでした。しかしPixel 10 Pro XLでは、その評価を大きく覆す変化が起きています。

本記事では、Pixel 10 Pro XLがどのようにして発熱問題を克服しつつあるのかを、SoC製造プロセスの刷新、冷却構造の進化、実測ベンチマーク、実使用シーンでの挙動といった多角的な視点から整理します。

単なるスペック比較ではなく、「なぜ熱くなりにくく、安定して使えるのか」という仕組みを理解することで、ガジェット好きの方はもちろん、買い替えを検討している方にとっても判断材料になるはずです。

Pixel 10 Pro XLは本当に“安心して使えるPixel”になったのか。その答えを、順を追って見ていきます。

Pixelシリーズと発熱問題のこれまで

Pixelシリーズと発熱問題の歴史を振り返ると、その根底には常にSoCと熱設計の選択がありました。スマートフォンの発熱は単なる不快感ではなく、性能低下や機能制限、場合によっては安全性にも直結します。PixelはカメラやAI体験で高い評価を受ける一方、発熱に関しては長年ユーザーと向き合う課題を抱えてきました。

転機となったのは2021年のPixel 6シリーズです。Googleは独自設計のTensor G1を初めて投入しましたが、Samsung Foundryの5nmプロセスで製造されたこのチップは、電力効率の面で競合に及ばず、高負荷時に温度が急上昇しやすい特性がありました。特に5G通信や動画撮影、ビデオ通話といった日常的なシーンで本体が熱くなり、輝度低下や処理速度の抑制が発生したとの報告が相次ぎました。

その後のPixel 7、Pixel 8でもTensor G2〜G3へと改良は進みましたが、製造プロセスは4nm世代のSamsung製に留まりました。結果として、短時間の性能は向上したものの、**長時間負荷ではサーマルスロットリングが早期に発動する傾向**が続きました。GSMArenaなどの専門レビューでも、競合のSnapdragonやApple Aシリーズと比べ、持続性能と温度管理が弱点として指摘されています。

| 世代 | 主なSoC | 発熱に関する評価 |

|---|---|---|

| Pixel 6 | Tensor G1 | 高負荷時の過熱、動画撮影での停止報告が多い |

| Pixel 7 | Tensor G2 | 改善は限定的、5G通信時の発熱が課題 |

| Pixel 8 | Tensor G3 | ピーク性能向上も持続性に不安 |

このような経緯から、Pixelの発熱問題は「一部の不具合」ではなく、設計思想そのものに起因する構造的課題として認識されるようになりました。Android AuthorityやNotebookcheckといった権威あるメディアも、Pixelは体験重視の調整を行う一方で、熱設計では保守的にならざるを得なかったと分析しています。

重要なのは、Google自身もこの評価を受け止め、方向転換を模索してきた点です。**Pixelシリーズの発熱問題は、単なる失敗の積み重ねではなく、次世代に向けた学習プロセスだった**と言えます。この背景を理解することで、後継モデルにおける設計変更が、なぜ大きな意味を持つのかがより鮮明になります。

Tensor G5で何が変わったのか

Tensor G5で最も大きく変わった点は、チップの思想そのものが「ピーク性能重視」から「持続性能と熱効率重視」へ明確に転換したことです。その象徴が、製造プロセスの変更です。Tensor G1からG4まではSamsung Foundry製でしたが、G5ではTSMCの3nmプロセス(N3E)が採用されました。半導体業界で圧倒的な実績を持つTSMCによれば、3nm世代は5nm比で約30%の消費電力削減が可能とされており、これは発熱量そのものを物理的に抑える決定的な要因になります。

この変更により、従来のPixelで頻発していた高負荷時の急激な温度上昇や、早すぎるサーマルスロットリングが大きく緩和されました。ベンチマーク上の瞬間最大スコアでは競合に及ばない場面がある一方で、長時間処理を続けた際の安定性が向上している点は、Tensor G5の設計意図を如実に表しています。

CPU構成も刷新されています。従来の「1+3+4」構成から、「1+5+2」構成へと変更されました。高性能コアを極端に酷使するのではなく、電力効率に優れたミドルコアを多数配置することで、負荷を分散させる設計です。これにより、体感性能を維持しながら発熱の集中を避ける動きが可能になっています。Android Authorityなどの専門メディアも、この構成は持続性能を重視する近年のトレンドに合致すると評価しています。

| 項目 | Tensor G4以前 | Tensor G5 |

|---|---|---|

| 製造プロセス | Samsung 4nm | TSMC 3nm(N3E) |

| CPU構成 | 1+3+4 | 1+5+2 |

| 設計の主眼 | 瞬間的な性能 | 持続性能と熱効率 |

GPUも大きな転換点です。Tensor G5ではARM Mali系から、Imagination Technologies製のPowerVR系GPUへ切り替えられました。これは単純な描画性能よりも、ワットパフォーマンスを重視した選択と見られています。現時点ではドライバ最適化の成熟が課題として指摘されていますが、設計上は発熱を抑えながら安定したフレームレートを維持する方向性が明確です。

さらに注目すべきはNPUです。Googleの公式発表では、Tensor G5のAI処理性能は前世代比で約60%向上しつつ、消費電力は約50%削減されています。これにより、写真処理やリアルタイム翻訳といったPixelらしいAI機能を多用しても、端末が熱を持ちにくくなりました。Tensor G5は速さを誇示するチップではなく、日常利用での快適さを積み上げるためのSoCへ進化したと言えます。

TSMC 3nmプロセスがもたらす熱効率の進化

TSMCの3nmプロセスがPixel 10 Pro XLにもたらした最大の価値は、単なる性能向上ではなく、熱効率そのものの質的転換にあります。半導体の発熱は、処理能力が高まるほど避けられない課題ですが、製造プロセスの進化は「同じ仕事を、より低いエネルギーでこなす」方向へと確実に進んでいます。

TSMCが採用する第2世代3nmプロセスN3Eでは、トランジスタの微細化と構造最適化により、リーク電流が抑制され、スイッチング時の無駄な電力消費が大幅に低減されています。半導体工学の基本式である消費電力と発熱の関係から見ても、消費電力が減ることは、そのまま発熱量の減少を意味します。

実際、TSMC自身の公開情報や業界分析によれば、3nm世代は5nm世代と比較して約30%の消費電力削減が可能とされています。これはピーク性能時だけでなく、日常的な中負荷領域で特に効いてくる数値です。

| 製造プロセス | 相対的消費電力 | 熱効率の傾向 |

|---|---|---|

| 5nm世代 | 基準値 | 高負荷時に急激な発熱が起きやすい |

| 3nm(TSMC N3E) | 約70% | 同等処理でも温度上昇が緩やか |

Google Tensor G5は、この3nmプロセスの特性を前提に設計されています。従来のSamsung製プロセスで課題とされてきた「高負荷時に一気に温度が跳ね上がる挙動」は、熱源そのものが抑えられたことで、物理的に起こりにくくなりました。これは冷却構造以前の、シリコンレベルでの改善です。

半導体業界の調査会社や学術論文でも、微細化が進んだプロセスほど電圧を低く設定でき、結果としてワットあたりの性能が向上する点が繰り返し指摘されています。TSMCはAppleやAMDといった厳しい熱設計を要求する顧客を長年支えてきた実績があり、そのノウハウがPixelにも波及した形です。

この変化により、Pixel 10 Pro XLは短時間のピーク性能よりも、長時間にわたって安定した動作を維持しやすくなりました。動画撮影やAI処理、ナビゲーションのような持続的タスクで「じわじわ熱くなる」従来のPixel像から一歩抜け出した背景には、TSMC 3nmという製造技術の選択が確実に存在しています。

CPU構成とミドルコア重視の熱戦略

Pixel 10 Pro XLの熱設計を語るうえで、CPU構成の変化は極めて重要な意味を持ちます。Tensor G5では、従来の1+3+4構成から1+5+2構成へと大胆に転換され、特にミドルコアを重視する設計思想が明確になっています。

これは単なる性能配分の変更ではなく、発熱を前提にした持続性能最適化のアプローチです。スマートフォンの実利用では、瞬間的な最大性能よりも、数十分から数時間にわたって安定して動作することが体験価値を左右します。

Googleはピーク性能を抑え、熱密度の低いコアで仕事を分散させる戦略を選択しました。

| コア種別 | コア名 | 数量 | 熱設計上の役割 |

|---|---|---|---|

| プライマリ | Cortex-X4 | 1 | 短時間の高負荷処理を担当し、常時稼働は避ける |

| ミドル | Cortex-A725 | 5 | 中〜高負荷を持続処理し、熱の集中を防ぐ中核 |

| 高効率 | Cortex-A520 | 2 | バックグラウンド処理で消費電力を最小化 |

特に注目すべきはCortex-A725を5基搭載した点です。Armが公開している技術資料によれば、A725は前世代比でワットパフォーマンスが大幅に改善されており、高クロック動作時でも発熱が緩やかに立ち上がる特性を持ちます。

このため、ゲームや写真処理、オンデバイスAIといった中負荷が継続する場面では、発熱源となりやすいX4コアを極力使わず、A725群で並列処理を行う制御が可能になります。

結果としてSoC内部のホットスポットが分散され、サーマルスロットリングの発動を遅らせる効果が生まれます。GoogleがGeekbenchや3DMarkのピークスコアよりも安定性指標を重視している点とも整合します。

Android Authorityなどの専門メディアも、Tensor G5のCPU挙動について「最大性能を追わず、定格内で余裕を持たせる設計」と評価しています。実際、G4比で約34%のCPU性能向上を果たしながら、体感的な熱の立ち上がりは穏やかです。

このミドルコア重視戦略は、スマートフォンを常に高負荷で酷使するユーザーだけでなく、日常利用で快適さを重視する層にとっても恩恵があります。通知処理やカメラ起動といった頻繁な操作で、無駄な発熱や急激なクロック変動が起きにくいためです。

Pixel 10 Pro XLのCPU構成は、数字上の速さでは語れない、熱と性能の現実的な妥協点を突き詰めた結果と言えます。

GPU刷新は発熱と性能にどう影響したか

GPU刷新は、Pixel 10 Pro XLの発熱特性と実効性能を語るうえで最も象徴的な変化の一つです。従来のTensor世代ではARM製Mali GPUが採用されてきましたが、本モデルではImagination TechnologiesのPowerVR系GPUであるIMG DXT-48-1536へと切り替えられました。この変更は単なるベンダー交代ではなく、発熱の出方そのものを変える設計判断だったと評価できます。

まず注目すべきは、ワットパフォーマンス重視という明確な思想です。IMG DXT-48-1536は動作クロックが約1.10GHzと控えめで、ピーク性能を無理に引き上げない設計になっています。Jon Peddie ResearchなどのGPU分析によれば、PowerVR系は同世代のモバイルGPUの中でも消費電力あたりの描画効率に強みがあり、結果として**GPU負荷が持続した際の温度上昇が緩やか**になる傾向があります。

| 項目 | 従来世代(Mali系) | Pixel 10 Pro XL(PowerVR系) |

|---|---|---|

| 設計思想 | ピーク性能重視 | 効率と持続性重視 |

| 高負荷時の発熱 | 急激に上昇しやすい | 緩やかに上昇 |

| スロットリング挙動 | 早期・大幅 | 遅く・段階的 |

実際のストレステストでも、この差は数値として現れています。3DMark Wild Life Extreme Stress Testでは、Pixel 10 Pro XLは安定性60〜70%前後を記録し、長時間のGPU負荷でも性能低下が比較的小さい結果となりました。GSMArenaのレビューでも、ピークスコア自体は競合に及ばないものの、**フレームレートの落ち込みが穏やかで体感の一貫性が高い**点が指摘されています。

一方で、刷新に伴う課題も無視できません。ARM Maliから離れたことで、Androidゲームエコシステム側の最適化が追いついていないケースがあり、原神など一部タイトルではドライバ成熟度の影響とみられるフレーム落ちや挙動の不安定さが報告されています。これはGPUそのものの熱限界というより、ソフトウェアスタック側の問題であり、アップデートによる改善余地が大きい領域です。

総合すると、GPU刷新はPixel 10 Pro XLを「瞬間最大風速型」から「長く走れる安定型」へと性格付ける決定打になっています。**発熱を抑えながら一定の性能を維持する**という点で、動画編集や長時間ゲーミングといった実利用シーンにおける安心感は、従来世代とは明確に異なる段階に入ったと言えるでしょう。

大型ベイパーチャンバーの冷却メカニズム

Pixel 10 Pro XLで採用された大型ベイパーチャンバーは、単に冷却部品を追加したという話ではありません。発生した熱を一点に留めず、面として拡散させる設計思想そのものが刷新されています。SoCであるTensor G5は瞬間的に高い熱密度を生みますが、そのホットスポットをいかに速く、均一に広げられるかが持続性能を左右します。

ベイパーチャンバーは内部に作動液を封入した密閉構造で、受熱部で液体が気化し、放熱部で凝縮する際の潜熱を利用します。銅素材を用いたこの構造は、純粋な金属伝導と比べて桁違いに熱移動が速く、Googleの分解解析によれば、SoC直上の局所温度上昇を瞬時に背面全体へ逃がす役割を果たしています。

特にPixel 10 Pro XLでは、チャンバーの面積が従来世代より拡大され、SoCだけでなく電源回路周辺まで覆う配置が確認されています。これによりCPU・GPU・NPUが同時に動作する状況でも、特定箇所だけが異常発熱しにくくなっています。GSMArenaの検証でも、長時間負荷時の表面温度分布が比較的均一である点が指摘されています。

| 項目 | 従来構造 | 大型ベイパーチャンバー |

|---|---|---|

| 熱の移動方法 | 固体伝導が中心 | 相変化による高速拡散 |

| ホットスポット対策 | 局所的に残りやすい | 面全体に分散 |

| 持続負荷時の挙動 | 急激な温度上昇 | 緩やかな上昇 |

この仕組みは、ベンチマーク上のピーク性能を引き上げるためというより、スロットリングが始まるまでの猶予時間を稼ぐ点に価値があります。実際、3DMarkのストレステストでPixel 10 Pro XLが高い安定性を示した背景には、熱を即座に逃がせる物理構造の貢献が大きいと分析されています。

また、アルミニウムフレームをヒートシンクとして活用する設計も重要です。ベイパーチャンバーで広げられた熱はフレームへ伝わり、最終的に外気へ放出されます。高負荷時に側面が温かく感じられるのは異常ではなく、冷却経路が正しく機能している証拠だと、iFixit系の技術者コメントでも説明されています。

大型ベイパーチャンバーの真価は、動画撮影や長時間ゲームといった現実的な使い方で現れます。瞬間的な冷却ではなく、熱を溜め込まない構造を選択したことが、Pixel 10 Pro XLを「熱で止まらない端末」へ押し上げた最大の要因と言えるでしょう。

ベンチマークで見るPixel 10 Pro XLの安定性

ベンチマークというと最大スコアの高さに注目されがちですが、実際の使用感を左右するのは、負荷が続いたときにどれだけ性能を維持できるかという安定性です。その点でPixel 10 Pro XLは、従来のPixelシリーズとは一線を画す結果を示しています。

代表的な指標が、GPUに約20分間の高負荷をかけ続ける3DMark Wild Life Extreme Stress Testです。このテストでは、開始時のピーク性能と終了時の最低性能の差から安定性が算出されます。Pixel 10 Pro XLは一般的な環境下で60〜70%前後という数値を記録しており、これはGSMArenaなどの計測でも確認されています。

| 機種 | 安定性(Stability) | 特徴 |

|---|---|---|

| Pixel 10 Pro XL | 約60〜70% | 性能低下が緩やか |

| Galaxy S25 Ultra | 約52〜56% | ピーク後の落差が大きい |

| iPhone 17 Pro Max | 約65%以上 | 効率重視で安定 |

特筆すべきは、Pixel 10 Pro XLが高いピークスコアを狙わず、**最初から最後まで挙動が読みやすい性能カーブ**を描いている点です。開始直後のスコアは約2,400点台と控えめですが、その後の低下幅が小さく、長時間プレイや連続処理でも体感の差が出にくい設計になっています。

Android Authorityの分析によれば、これはTensor G5をTSMCの3nmプロセスで製造したことに加え、クロックを無理に引き上げないチューニング方針が大きく影響しています。ベンチマーク上の“見栄え”よりも、発熱とスロットリングを抑えた持続性能を優先していることが、数値として表れていると言えます。

CPU系のベンチマークであるGeekbench 6でも同様の傾向が見られます。シングル・マルチともに前世代から30%以上向上しつつ、連続実行時のスコア変動が小さく、**処理が重なる場面でもレスポンスが急に悪化しにくい**点が評価されています。

過去のPixelでは、高負荷テスト中に急激なクロックダウンが発生し、数分後には別物のような性能になるケースが珍しくありませんでした。しかしPixel 10 Pro XLでは、ベイパーチャンバーによる放熱とOS側の早期制御が噛み合い、スロットリングが段階的に行われます。このため、ユーザー視点では「いつの間にか遅くなっている」という違和感が大幅に減っています。

**ベンチマークで見るPixel 10 Pro XLの安定性は、最高速を競う指標ではなく、長く使い続けたときの信頼性を数値で示したもの**です。ゲーム、動画編集、AI処理といった負荷が続く用途ほど、この安定性の価値は実感しやすく、Pixelがようやく性能面でも安心して選べる段階に到達したことを裏付けています。

ゲームと動画撮影での実際の熱挙動

ゲームと動画撮影は、スマートフォンの熱設計の実力が最も露骨に表れるシーンです。Pixel 10 Pro XLでは、この二大高負荷用途において、従来のPixelとは明確に異なる挙動が確認されています。特に重要なのは、単に温度が低いかどうかではなく、**高温状態でも体験が破綻しないか**という点です。

まずゲーム用途では、原神のような重量級タイトルを最高設定で長時間プレイした場合でも、動作が継続すること自体が大きな進化です。過去のPixelでは、発熱に伴い画面輝度が強制的に下がったり、フレームレートが大幅に乱れたりするケースが多く見られました。しかしPixel 10 Pro XLでは、1時間前後の連続プレイ後でも操作不能に陥ることはなく、表面温度はおおむね43〜44度前後で頭打ちになる傾向が報告されています。

GSMArenaなどの検証によれば、ピーク時のフレームレートは競合フラッグシップより控えめな一方で、**フレームの落ち方が比較的なだらか**なのが特徴です。これはTensor G5がTSMC 3nmプロセスに移行したことに加え、ミドルコア主体のCPU構成と大型ベイパーチャンバーが、瞬間的な熱集中を避けているためと考えられます。

| 使用シーン | 30〜60分後の状態 | 体感への影響 |

|---|---|---|

| 3Dゲーム高設定 | 表面温度43〜44度前後 | 一時的なコマ落ちはあるが継続可能 |

| 4K 60fps動画撮影 | 20分以上連続動作 | 強制停止なし、警告表示も稀 |

動画撮影時の熱挙動は、Pixelシリーズにとって特に象徴的な改善点です。4K 60fpsという高負荷条件でも、Pixel 10 Pro XLは20分以上の連続撮影に耐え、過去世代で頻発していた熱停止がほぼ解消されています。YouTube上の耐熱テストや実地検証でも、この点は一貫して確認されています。

背景には、NPUの効率向上による画像処理負荷の分散があります。Googleの発表によれば、Tensor G5のAI処理は前世代比で消費電力を大幅に削減しており、動画撮影時にCPUやGPUへ過剰な負荷をかけにくくなっています。これにより、**撮影中にじわじわと温度が上がり、限界点で突然止まる**という従来の挙動が抑えられています。

ただし、発熱が完全に消えたわけではありません。特に5G通信を併用しながらのゲームや屋外での動画撮影では、本体が明確に温かくなります。これはExynos系モデム由来の発熱が依然として残っているためで、Wi‑Fi環境とモバイル通信環境で体感温度が異なる点は理解しておく必要があります。

それでも総合的に見ると、Pixel 10 Pro XLのゲームと動画撮影時の熱挙動は、**熱で使えなくなる端末から、熱を管理しながら使い続けられる端末へ**と明確に転換しています。高負荷時に熱を持つこと自体は避けられませんが、その熱がユーザー体験を破壊しないレベルで制御されている点こそが、本機最大の価値と言えます。

Android 16のAdaptive Thermalによるソフトウェア制御

Android 16で導入されたAdaptive Thermalは、Pixel 10 Pro XLの熱設計を語るうえで欠かせないソフトウェア制御の中核です。従来のAndroidにおける熱対策は、内部で自動的にクロックを下げるブラックボックス的な挙動が中心でしたが、Adaptive Thermalではその思想が大きく転換されています。

最大の特徴は、温度上昇をユーザーに可視化し、行動を促す点にあります。GoogleがAndroid CentralやAndroid Policeで示しているように、この仕組みは単なるスロットリングではなく、ユーザー体験そのものを守るための設計です。

Adaptive Thermalは複数の温度しきい値を持ち、段階的に介入します。危険域に入る前から通知を出すことで、パフォーマンス低下や強制終了を未然に防ぐ狙いがあります。

| 内部温度 | システムの挙動 | ユーザーへの影響 |

|---|---|---|

| 約49°C | 事前警告を表示 | 冷却行動を促す通知が届く |

| 約55°C | 保護シャットダウン | 30秒後に自動終了 |

49°Cに達すると「パフォーマンスが低下する可能性があります」という警告が表示され、対処法を見るボタンから具体的な冷却アドバイスが提示されます。直射日光を避ける、高負荷アプリを閉じるといった内容で、Googleの公式説明によれば、ここでの行動次第でスロットリングや停止を回避できるケースも多いとされています。

この“協調型”の熱管理は、Pixelらしい思想を強く感じさせます。ユーザーに原因を隠すのではなく、状態を共有し、最適な判断を委ねる設計は、従来のAndroidにはあまり見られませんでした。

一方で、Adaptive Thermalの重要性を裏付ける出来事もありました。Pixel 10 Pro XLの発売初期、一部端末で異常発熱が報告され、調査の結果、温度センサーのポーリング間隔が誤って5分に設定されていたことが判明しています。Notebookcheckやコミュニティ解析によれば、これにより温度上昇を検知できず、制御が後手に回っていたのです。

Googleはアップデートでこの設定を修正し、約5秒間隔での監視と追加の安全制限を導入しました。その後は発熱報告が大幅に減少しており、ハードウェア性能を引き出すには、OSレベルの熱制御が不可欠であることを示す実例となりました。

Adaptive Thermalは、冷却構造やSoC性能を補完する存在です。Pixel 10 Pro XLでは、物理的に熱を逃がしつつ、ソフトウェアが先回りして制御することで、長時間でも破綻しにくい使用感を実現しています。Android 16におけるこの仕組みは、今後のAndroid端末全体の熱管理の基準になる可能性があります。

Galaxy・iPhoneとの発熱思想の違い

GalaxyとiPhone、そしてPixelでは、発熱に対する基本思想が明確に異なります。結論から言うと、Galaxyは限界まで性能を引き出す設計、iPhoneは効率そのものを下げない設計、Pixelは早めに抑制して安定させる設計を選んでいます。ここには各社の製品哲学とユーザー体験の優先順位が色濃く反映されています。

Galaxyの代表例であるUltraシリーズは、Snapdragonのピーク性能を最大限に活かす方向性です。ベンチマーク初動では非常に高いスコアを示しますが、発熱が一定ラインを超えると急激なサーマルスロットリングが発生します。GSMArenaなどの長時間ストレステストによれば、性能安定性は5割前後に留まり、**短時間の快感を優先する代わりに、熱による振れ幅を許容する思想**だと言えます。

一方iPhoneは、Apple Siliconの高い電力効率を前提とした思想です。AシリーズはTSMC最先端プロセスと緻密な電圧制御により、そもそもの発熱量が少なく抑えられています。Appleの開発者向け資料でも、持続性能を重視した周波数設計が示唆されており、**ユーザーが発熱を意識する前に内部で静かに最適化される**のがiPhoneの特徴です。結果として温度上昇は緩やかですが、ピーク性能は常に制御下にあります。

Pixelはこの2者とは異なり、「発熱を予測して先回りする」思想です。Tensor G5ではTSMC 3nmによって熱源自体を抑えつつ、AndroidのAdaptive Thermalが比較的低温の段階から制御に介入します。Android Policeによれば、49度でユーザー通知を出す仕組みは業界でも珍しく、**性能よりも体感の一貫性と安全性を優先する設計**だと評価されています。

| 機種 | 発熱思想 | ユーザー体験の傾向 |

|---|---|---|

| Galaxy | ピーク性能重視 | 最初は速いが長時間で変動 |

| iPhone | 効率重視 | 常に安定し発熱を感じにくい |

| Pixel | 予防的制御重視 | 性能は控えめだが挙動が読みやすい |

この違いは、同じ高負荷ゲームや動画撮影でも体感に現れます。Galaxyはフレームレートが上下しやすく、iPhoneは淡々と処理を続け、Pixelは早めに出力を抑えながら破綻を避けます。**どれが優れているかではなく、どの発熱思想が自分の使い方に合うか**が、選択の分かれ目になると言えるでしょう。

参考文献

- Android Authority:Pixel 10 benchmarks show how little ground Google’s Tensor G5 has gained

- GSMArena:Google Pixel 10 Pro review: Software, performance (updated)

- Wccftech:Google’s Pixel 10 Pro Family Will Exclusively Feature Vapor Chamber Cooling

- Geeky Gadgets:Google Pixel 10 Pro XL Teardown: The Truth is Inside!

- Android Police:Google wants to help you cool down your overheating Pixel

- Notebookcheck:Google to bring new quality-of-life improvements with Adaptive Thermal warnings