スマートフォンやノートPC、ワイヤレスイヤホンまで、私たちの生活は「充電」に大きく依存しています。ところが、USB Type-Cに統一されたはずの現在でも、「この充電器は本当に速いのか」「ケーブルは合っているのか」と迷った経験はありませんか。

2026年現在、急速充電技術はUSB-PD 3.1による240W給電や、Qi2によるマグネット式ワイヤレス充電など、かつてないスピードで進化しています。一方で、PPSやEPR、専用ケーブルといった専門用語が増え、正しく理解しないと性能を活かせない状況も生まれています。

本記事では、最新の充電規格やワイヤレス充電の動向、日本市場特有の安全基準、主要デバイスごとの実際の充電挙動までを整理し、なぜ「速くて安全な充電」が可能になったのかをわかりやすく解説します。

さらに、バッテリー劣化の本当の原因や、Anker・CIOといった人気メーカーの思想の違い、次世代技術の展望にも触れていきます。読み終える頃には、自分に最適な充電環境を自信を持って選べるようになるはずです。

充電はインフラへ進化した:2026年の急速充電を取り巻く状況

2026年現在、充電はもはや「付属品」や「作業」ではなく、デジタル体験を成立させる社会インフラとして扱われる段階に入っています。スマートフォンやノートPC、周辺機器までが常時ネットワークにつながる中で、電力供給の安定性と互換性は通信回線やクラウドと同じ重要度を持つようになりました。

象徴的なのが、欧州連合によるUSB Type-C義務化を起点とした世界的な規格統一の流れです。USB Power Deliveryは、USB-IFによればスマートフォンから高性能ノートPCまでをカバーする共通電力言語として定着しつつあります。充電器をデバイスごとに使い分ける時代は終わり、電源側がインフラとして抽象化されたと言えます。

一方で、インフラ化は「分かりやすさ」と常に両立するわけではありません。物理的に同じUSB-Cであっても、対応ワット数やPPS対応の有無、ケーブル内のE-Markerの違いによって体験が大きく変わります。規格が統一されたからこそ、内部仕様の違いがブラックボックス化し、新たなリテラシーが求められています。

| 観点 | 過去 | 2026年 |

|---|---|---|

| 充電器の役割 | 端末専用の付属品 | 複数端末を支える電力ハブ |

| 規格 | メーカーごとに分断 | USB-PD中心に収束 |

| ユーザーの判断軸 | コネクタ形状 | ワット数・安全性・認証 |

インフラとしての充電を支えるもう一つの柱が、安全性です。独立行政法人製品評価技術基盤機構が継続的に警鐘を鳴らしているように、充電関連事故は依然として発生しています。そのため2026年の市場では、PSE適合やMCPC認証といった公的・業界基準を満たすこと自体がインフラ品質の一部として評価される傾向が強まっています。

日本市場では、Anker JapanやCIOのようなメーカーが、こうした複雑な背景を前提に「何も考えずに使える」体験を設計しています。高出力化と同時に温度制御や自動電力配分を重視する姿勢は、充電が生活基盤であるという認識の表れです。速さだけでなく、安心して使い続けられることが、インフラとしての充電に求められる最低条件になりました。

このように2026年の急速充電は、技術競争の成果が日常に溶け込み、ユーザーが意識せずとも成立する段階に到達しています。充電が止まることは、通信が遮断されるのと同義です。その重みを理解することが、これからのガジェット選びの出発点になります。

USB Power Deliveryの基本と進化の歴史

USB Power Deliveryは、USBを単なるデータ通信用インターフェースから、高度な電力供給インフラへと進化させた中核技術です。かつてのUSB 2.0や3.0では、給電は最大でも数ワット程度に限られ、充電はあくまで副次的な役割でした。しかしUSB-PDの登場により、充電は「交渉して最適化する」仕組みへと根本的に変わりました。

その最大の特徴は、USB Type-Cコネクタ内のCCラインを用いた双方向通信です。充電器とデバイスが接続されると、どの電圧・電流で給電するかを事前にネゴシエーションし、双方が対応可能な範囲で最適解を選択します。USB-IFの公式仕様によれば、この設計により高出力化と安全性を両立できるとされています。**差し込んだ瞬間に最大電力が流れるわけではない**点が、従来のACアダプターとの決定的な違いです。

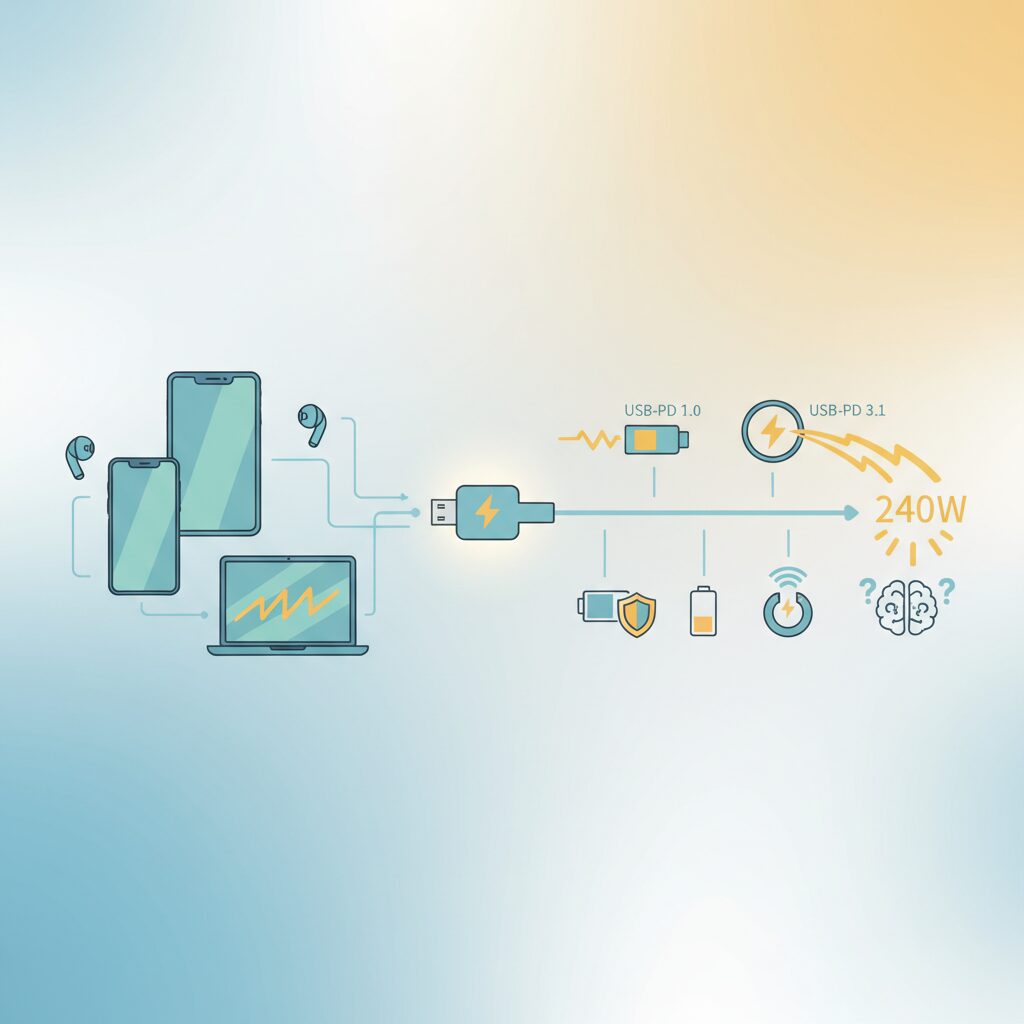

初期のUSB-PDは最大60W、その後USB-PD 2.0および3.0で最大100Wまで拡張されました。この100Wという数字は、薄型ノートPCの普及を一気に後押しし、専用充電器を不要にする転換点となりました。Texas Instrumentsの技術資料でも、USB-PDはノートPC設計の自由度を大きく高めたと評価されています。

| 世代 | 最大電力 | 主な用途の広がり |

|---|---|---|

| USB-PD 初期 | 60W | スマートフォン、タブレット |

| USB-PD 3.0 | 100W | 薄型ノートPC、モニター |

| USB-PD 3.1 | 240W | 高性能ノートPC、ワークステーション |

そして歴史的な転換点となったのが、USB-PD 3.1で導入されたExtended Power Rangeです。最大240Wという電力は、従来は不可能と考えられていた領域であり、ゲーミングノートPCや高性能ワークステーションまでもUSB-C一本で動かせる可能性を開きました。Granite River Labsの解説によれば、電流を増やすのではなく電圧を引き上げる設計思想が、安全性確保の鍵になっています。

この進化の背景には、EUによるUSB Type-C義務化をはじめとする規格統一の流れもあります。物理端子が統一されたことで、メーカーは給電制御そのものの高度化にリソースを集中できるようになりました。一方で、**同じUSB-Cでも対応電力が大きく異なる**という新たな分かりにくさも生まれています。

USB Power Deliveryの歴史は、単なるワット数競争ではありません。デバイスと充電器が会話し、必要な分だけ安全に電力を供給するという思想が、スマートフォンからPC、周辺機器までを横断する共通基盤を形作ってきました。この「電力の共通言語」としての進化こそが、USB-PDを現代の充電技術の中心に押し上げている理由です。

USB-PD 3.1と240W給電がもたらす変化

USB-PD 3.1の登場は、単なる給電性能の向上ではなく、USB-Cという共通コネクタが担える役割そのものを大きく変えました。最大240Wという数字はインパクトがありますが、本質はこれまで専用ACアダプターが不可欠だった領域を、汎用USB-Cが侵食し始めた点にあります。

従来のUSB-PD 3.0では上限が100Wに制限されており、高性能なゲーミングノートPCやモバイルワークステーションでは電力不足が顕在化していました。USB-IFが策定したUSB-PD 3.1では、この壁を打破するためExtended Power Range(EPR)が導入され、電圧プロファイルが28V、36V、48Vへと拡張されています。

| 項目 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.1(EPR) |

|---|---|---|

| 最大電力 | 100W | 240W |

| 最大電圧 | 20V | 48V |

| 主な用途 | 一般的なノートPC | 高性能ノートPC・一部モニター |

注目すべきは、電流上限が従来と同じ5Aに維持されている点です。Texas Instrumentsの技術解説でも触れられている通り、発熱は電流の二乗に比例するため、電圧を引き上げる方が安全かつ合理的です。USB-PD 3.1はこの物理法則に忠実で、高電圧・低電流による大電力伝送を選択しています。

この設計思想がもたらした最大の変化は、給電インフラの簡素化です。例えば240W対応のUSB-C充電器とEPR対応ケーブルがあれば、ノートPC、外部GPUボックス、一部の高輝度モニターまでを同一規格でまかなえる可能性が生まれました。USB-IFの仕様解説によれば、EPR対応ケーブルには専用のE-Markerが必須とされ、誤接続時のリスクも抑制されています。

一方で、この進化はユーザーに新たな判断軸も突きつけます。外見が同じUSB-Cケーブルでも、240W給電に対応するものとそうでないものが混在するためです。Granite River Labsの検証レポートでは、EPR非対応ケーブルを使用した場合、システム全体が自動的に100W以下へ制限される挙動が確認されています。

USB-PD 3.1と240W給電が意味するのは、「速くなる」こと以上に、「一本化できる」未来です。ACアダプターの多様化が生んできた煩雑さを、再びシンプルな構造へ戻す動きが、いま確実に始まっています。

PPSとAVSの違いを理解する

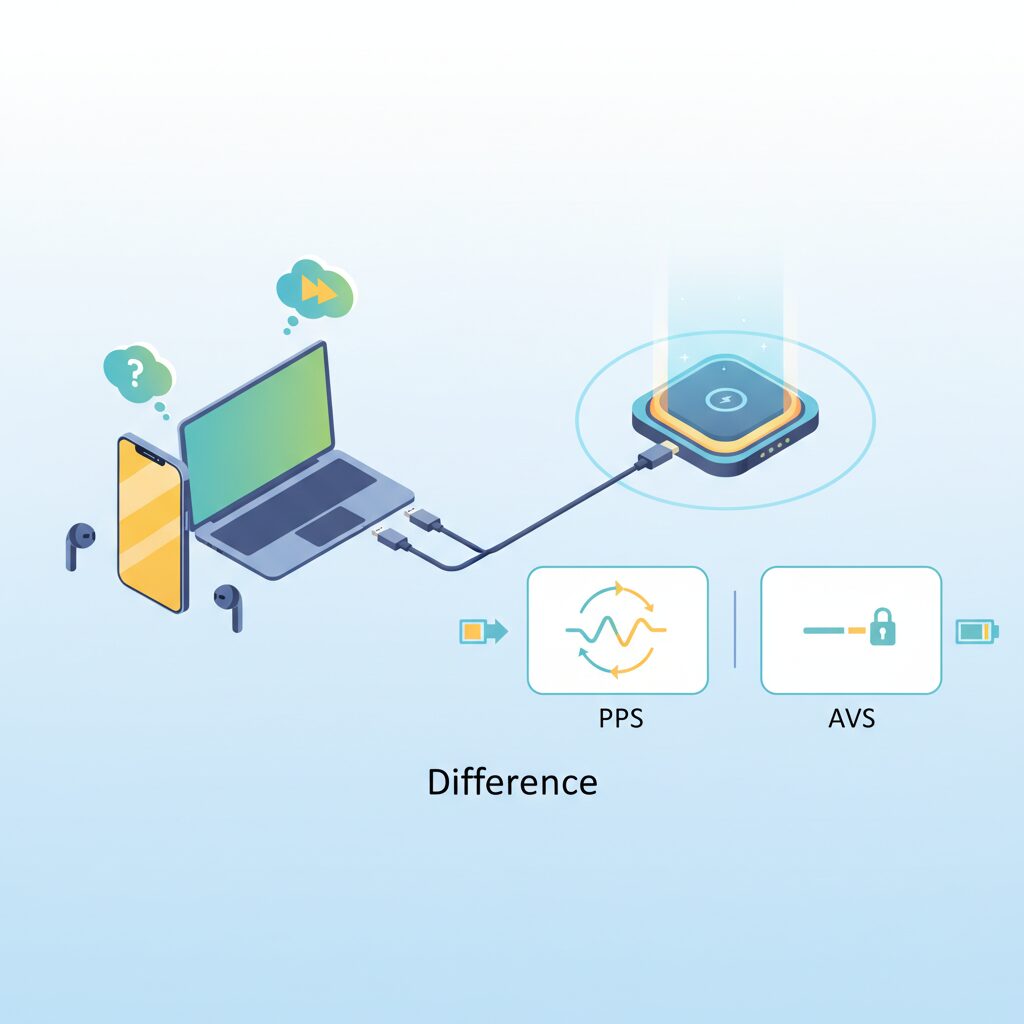

USB Power Deliveryの仕様を読み解くうえで、多くのユーザーが混乱しがちなのがPPSとAVSの違いです。どちらも「電圧を可変にできる」という点では共通していますが、設計思想と想定デバイスは大きく異なります。この違いを理解することが、充電器選びや期待通りの急速充電を実現する近道になります。

PPSは主にスマートフォン向け、AVSは高出力デバイス向けという整理が最も分かりやすいです。PPSはUSB-PD 3.0で導入され、3.3Vから21Vまでの範囲を20mV刻みという非常に細かい粒度で制御できます。USB-IFやTexas Instrumentsの技術解説によれば、この細かさこそがPPSの本質で、バッテリー電圧に極めて近い電圧を外部から供給することで、端末内部の降圧変換ロスを減らすことを目的としています。

従来の9V固定充電では、スマートフォン内部で4V前後まで電圧を落とす際に熱が発生します。PPSでは充電器側が4.2Vや4.4Vといった値に追従できるため、発熱を抑えつつ高電流を流せます。SamsungのSuper Fast ChargingやGoogle PixelシリーズがPPS対応充電器を強く要求するのは、この効率改善と温度管理の恩恵が大きいためです。

| 項目 | PPS | AVS |

|---|---|---|

| 導入規格 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.1(EPR) |

| 電圧範囲 | 3.3V〜21V | 15V〜48V |

| 電圧ステップ | 20mV | 100mV |

| 主用途 | スマートフォン、タブレット | ノートPC、モニター |

一方のAVSはUSB-PD 3.1で追加されたEPR領域専用の機能です。最大240Wという大電力を扱うため、20Vを超える高電圧環境での安定性と効率が最優先されています。15Vから最大48Vまで調整可能ですが、ステップは100mV単位とPPSより粗く、細かな追従よりも電源回路全体の効率維持が目的です。

Granite River Labsの仕様解説によると、AVSは高電圧入力時のDC-DCコンバータにかかるストレスを軽減し、発熱を抑える役割を担います。たとえばゲーミングノートPCでは、負荷変動に応じて入力電圧を微調整することで、内部電源の効率低下や温度上昇を防げます。ただしAVSはPPSと異なり、電流制限を使ったきめ細かな制御は行いません。

実用面で重要なのは、両者が競合関係ではなく補完関係にある点です。PPS対応をうたう充電器はスマートフォンでは真価を発揮しますが、EPR対応ノートPCではAVSがなければ最大性能を引き出せません。逆に240W対応でもPPS非対応なら、GalaxyやPixelでは充電速度が頭打ちになる可能性があります。

USB Type-Cという同じ端子でも、中で動いている制御はまったく別物です。PPSとAVSの違いを理解しておくことで、スペック表の数字に惑わされず、自分のデバイスに最適な充電環境を選べるようになります。

SuperVOOCやHyperChargeなど独自規格が残る理由

USB-PDによる規格統一が進んだ2026年においても、SuperVOOCやHyperChargeといった独自急速充電規格が消えずに残っているのには、明確な技術的・戦略的理由があります。結論から言えば、**これらの規格は「標準では到達できない体験価値」を今なお提供できているからです**。

最大のポイントは、電力をどう運ぶかという設計思想の違いにあります。USB-PDは高電圧・低電流で送電し、端末側で降圧するアプローチを基本とします。一方、OPPOやXiaomiが採用する独自規格は、低電圧・高電流やデュアルセル構成を前提とし、発熱源を端末外や分散配置に逃がす設計を取っています。

この差は、数字以上に体感へ影響します。OPPOの公式技術解説によれば、VOOCシステムは発熱の多くを充電器側に移すことで、充電中の端末温度上昇を抑制し、ゲームや動画視聴をしながらでも充電速度を落としにくい特性を実現しています。これはUSB-IFやTexas Instrumentsが示すPDの一般的な熱設計とは、狙いそのものが異なります。

| 観点 | USB Power Delivery | 独自急速充電規格 |

|---|---|---|

| 送電方式 | 高電圧・低電流 | 低電圧・高電流、またはデュアルセル |

| 主な発熱源 | 端末内部の降圧回路 | 充電器側や分散回路 |

| スマホでの最大出力 | 実用域は30〜65W | 120W〜240W級が可能 |

| 必要機材 | 汎用充電器とケーブル | 専用充電器と専用ケーブル |

PhoneArenaなどの実測テストでも、120W級の独自規格対応端末は、10分前後で50%以上充電できるケースが確認されています。**短時間で「使える状態」に戻せる体験は、外出先や新興国市場では特に強い訴求力を持ちます**。この即効性こそが、メーカーが独自規格を手放せない最大の理由です。

また、独自規格はブランド戦略の中核でもあります。充電速度はカタログスペックとして非常に分かりやすく、差別化しやすい要素です。XiaomiやOPPOにとって、超急速充電はカメラ性能と並ぶ技術的アイデンティティであり、USB-PDに完全依存することは競争優位を自ら捨てる行為になりかねません。

ただし、EUのUSB Type-C義務化が示すように、完全な独自路線は許容されなくなっています。そのため各社は、専用充電器接続時のみ独自規格を解放し、汎用充電器ではUSB-PDで動作するハイブリッド構成を採用しています。GSMArenaの分析でも、近年の中国メーカー製スマートフォンは、この二重対応が事実上の標準になりつつあると指摘されています。

結果として2026年の市場は、規格統一と独自進化が共存する状態にあります。**SuperVOOCやHyperChargeが残る理由は、標準化に逆らっているからではなく、標準では満たしきれない「極端な速度」という価値を、依然として必要とするユーザーが存在するからです**。

Qi2時代のワイヤレス充電とマグネットエコシステム

Qi2時代のワイヤレス充電は、「置くだけ」の利便性から一歩進み、マグネットを核としたエコシステムへと進化しています。Wireless Power Consortiumによれば、Qi2はAppleのMagSafe技術を基盤に策定されたオープン規格で、最大の特徴は磁力による物理的アライメントです。これにより、従来のQiで問題視されてきたコイル位置ズレが原理的に解消され、充電効率と熱管理が大きく改善しました。

実際、Qi2ではMPP(Magnetic Power Profile)が定義され、常に最適な位置関係で給電が行われます。エネルギー損失が減ることで発熱も抑制され、バッテリーへの負担低減につながります。WPCの技術資料では、位置ズレが生む無駄な熱こそがワイヤレス充電の最大の課題だったと指摘されており、Qi2はその構造的欠点に正面から向き合った規格だといえます。

| 項目 | 従来Qi | Qi2 / Qi2.2 |

|---|---|---|

| 位置合わせ | 手動で調整 | マグネットで自動吸着 |

| 最大出力 | 15W | 25W(Qi2.2) |

| 発熱傾向 | ズレ時に大 | 安定して低減 |

2025年以降に登場したQi2.2では、最大25Wのワイヤレス充電が可能になりました。この数値は有線の20〜30W急速充電と重なり、ワイヤレスが「遅い代替手段」ではなく、日常の主力になり得ることを示しています。ESRやINIUの解説でも、25W化に伴い異物検知や電力制御アルゴリズムが強化された点が強調されています。

もう一つ重要なのが、充電を起点にしたアクセサリー連携です。マグネットによる固定は、モバイルバッテリー、車載ホルダー、卓上スタンドなどとの親和性が極めて高く、「充電しながら使う」体験を安定させました。GoogleはPixel 10シリーズでQi2を正式採用し、Pixelsnapという名称でアクセサリー展開を進めています。

一方で、SamsungのGalaxy Ultraのように、Sペンとの磁気干渉を考慮して本体内マグネットを搭載せず、Qi2対応ケースで代替する設計も存在します。この点はQi2が万能ではなく、デバイス設計とのトレードオフを伴うことを示しています。ただしサードパーティ製ケースやリングの充実により、事実上ほぼ全てのQi対応端末がQi2的体験に近づいているのが現状です。

日本市場ではAnkerやエレコム、CIOといったメーカーがQi2対応製品を積極投入しており、特にマグネット吸着型モバイルバッテリーは高い支持を得ています。Qi2は単なる充電規格ではなく、マグネットを共通言語とした周辺機器エコシステムへと進化しつつあり、ワイヤレス充電の価値を根本から書き換え始めています。

主要スマートフォン・PC別に見る実際の充電挙動

主要デバイスの充電は、対応規格や最大ワット数だけを見ても実態は見えてきません。実際には、デバイス側の受電ロジック、ケーブル仕様、発熱制御によって挙動が大きく変わります。ここでは2025〜2026年に検証データが豊富な代表的スマートフォンとPCを例に、現実の充電挙動を整理します。

同じ高出力充電器を使っても、機種ごとに充電速度が変わる理由を理解することが、このセクションの最大のポイントです。

| デバイス | 実測ピーク | 重要条件 | 挙動の特徴 |

|---|---|---|---|

| iPhone 16 Pro Max | 約30〜38W | 15V PD対応 | 高出力でも持続は控えめ |

| Pixel 9/10 Pro XL | 約33〜37W | PPS必須 | 非PPSで大幅低下 |

| Galaxy S25 Ultra | 最大45W | 5Aケーブル | ケーブル依存が顕著 |

| Nintendo Switch後継 | 最大60W | ドック接続 | 携帯時は抑制 |

| Let’s Note / FMV | 65〜85W以上 | 高出力PD | 低出力は警告表示 |

iPhone 16 Pro Maxは、複数の独立検証によれば最大30W台後半まで受電しますが、その出力は長時間維持されません。Appleはバッテリー温度を厳密に管理しており、残量が増えるにつれて出力を素早く絞る挙動を示します。特に15VのPDプロファイルを好む傾向があり、20V中心の高出力充電器では効率が下がるケースも報告されています。

数字上のワット数より、対応電圧レンジの相性が重要という典型例です。

Pixelシリーズはさらに癖が強く、PPSへの依存度が非常に高いことで知られています。Google純正45W充電器使用時は30W台半ばまで伸びますが、PPS非対応のPD充電器では27W前後に制限される事例が多く確認されています。USB-IFの仕様解説でも、PPSは端末側の発熱抑制に有効とされており、Pixelはこれを最優先している設計だと考えられます。

Galaxy S25 Ultraは最大45Wに対応しますが、実際のボトルネックはケーブルです。約10V・4.5AのPPS動作を行うため、E-Marker搭載の5Aケーブルでなければ本来の速度に到達しません。Samsung自身も公式資料で5Aケーブルの使用を前提としており、充電表示の色で動作モードを判別できる点は実用的です。

充電器よりもケーブルが性能を決める数少ない機種と言えます。

据え置き寄りのデバイスでは傾向が変わります。次世代Nintendo Switchはドック接続時に約60W入力が示唆されており、4K出力や高性能化に伴う消費電力増大を反映しています。ただし携帯モードでは発熱制約から入力が抑えられる可能性が高く、スマートフォンに近い制御が想定されます。

日本メーカー製ノートPCであるLet’s NoteやFMVは、安全性と業務利用を重視する設計です。65W未満の充電器では警告が表示されたり、充電自体が制限される場合があります。NITEやMCPCの指針でも、電力不足による異常動作はリスクとされており、これらの厳格な挙動は合理的です。

PCでは「充電できるか」ではなく「想定負荷で安定供給できるか」が基準になります。

このように、実際の充電挙動はメーカーごとの思想が色濃く反映されます。最大ワット数の数字だけでなく、PPS対応、電圧レンジ、ケーブル仕様まで含めて把握することで、初めて快適な充電環境が構築できます。

GaN充電器市場と日本メーカーの戦略

GaN充電器市場は2026年時点で成熟期に入り、単純な小型化競争から明確に次のフェーズへ移行しています。窒化ガリウム半導体の採用自体はもはや差別化要因ではなく、**各メーカーが「安全性」「電力制御」「使い勝手」をどう設計思想として落とし込むか**が、製品選択の決め手になっています。

特に日本市場は、世界的に見てもユーザーの安全意識と品質要求が高いことで知られています。独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の事故報告が継続的に注目されていることからも分かる通り、発熱や発火に対する不安は依然として強く、GaN充電器にも「速くて小さい」以上の価値が求められています。

この文脈で象徴的なのが、Anker JapanとCIOのアプローチの違いです。両社ともGaNを前提技術としながら、差別化の方向性は大きく異なります。

| メーカー | 戦略の中核 | 技術的特徴 | 想定ユーザー像 |

|---|---|---|---|

| Anker Japan | 信頼性と可視化 | ActiveShieldによる高頻度温度監視、アプリ連携 | 性能と安全を数値で把握したい層 |

| CIO | 実用性と自動最適化 | NovaIntelligenceによる動的電力配分、放熱重視設計 | 複数デバイスを直感的に使いたい層 |

Ankerは、USB-IF準拠を前提とした上で、独自の温度管理アルゴリズムを前面に押し出しています。1日に数百万回というレベルで温度を監視し、必要に応じて出力を制御する設計は、USB-IFやTexas Instrumentsが示す安全設計思想とも整合的です。さらにアプリで出力状況を可視化する手法は、**「ブラックボックス化しがちな充電」を理解したい日本ユーザーの心理を的確に捉えています。**

一方CIOは、スペックを意識せずに使える体験を重視しています。多ポート充電時にユーザーがポート構成を考えなくても済む電力自動振り分けは、日本のガジェットレビュー界隈でも高く評価されています。これはUSB-PDのネゴシエーション機構を応用したもので、USB-IFが定義する思想をユーザー体験に落とし込んだ好例と言えます。

さらに日本市場特有の要素として、PSEマークやMCPC認証の存在があります。海外メーカーがグローバル仕様をそのまま持ち込むのに対し、日本メーカーや日本法人は、これらの基準を満たすことを前提に製品設計を行っています。MCPCのガイドラインが示す「半嵌合時の異常発熱防止」や「濡れた状態での通電制御」は、GaN充電器の高出力化が進む今だからこそ重要性が増しています。

結果として、日本のGaN充電器市場は「最小サイズ」「最大ワット数」を競う段階を越え、**生活インフラとして長期間使える電源をどう提供するか**という、より成熟した競争環境に入っています。この戦略転換こそが、日本メーカーがグローバル市場でも一定の存在感を維持できている理由の一つだと言えるでしょう。

バッテリー劣化と発火事故を防ぐために知るべきこと

急速充電が当たり前になった今、ユーザーが最も気にすべきなのは速度そのものより、バッテリー劣化と発火事故をいかに防ぐかです。結論から言えば、最新の研究や事故調査は「急速充電そのもの」が主犯ではないことを示しています。

電池の劣化メカニズムについては、電気自動車の実データ分析で知られるGeotabの大規模調査が示唆的です。2万台超のEVを解析した結果、急速充電を多用しても、通常充電のみの車両と比べて劣化率に決定的な差は確認されませんでした。この知見は化学構造が共通するスマートフォン用リチウムイオン電池にも当てはまると、電池工学の分野では受け止められています。

では何がバッテリーを傷めるのか。MDPIに掲載された複数のレビュー論文によれば、真の要因は高温状態と満充電付近を長時間維持することの2点に集約されます。特に注意すべきは、急速充電中にゲームや動画編集など高負荷作業を行う「ながら充電」です。充電による発熱とSoC由来の発熱が重なり、電池温度が急上昇します。

| 要因 | 影響 | 回避の考え方 |

|---|---|---|

| 高温 | 化学反応が加速し劣化が進行 | 充電中はケースを外し、負荷を下げる |

| 100%維持 | 高電圧ストレスで容量低下 | 80〜90%で止める最適化機能を使う |

安全面でより深刻なのが発火事故です。独立行政法人製品評価技術基盤機構によると、近年の事故原因の多くは外部衝撃や粗悪品にあります。満員電車内での圧迫や落下によりセルが損傷し、熱暴走に至るケースが実際に報告されています。

また、NITEの注意喚起では、夏場の車内放置や、非認証ケーブルの使用も危険因子として挙げられています。最新のUSB-PDやQi2規格は高度な温度監視と出力制御を備えていますが、それでも物理的な扱いの雑さまではカバーできません。

正しい規格の製品を選び、熱をためない使い方を意識すること。これが、急速充電時代においてバッテリーを長持ちさせ、発火事故を防ぐための最も現実的で効果的な対策です。

ポストGaNと次世代バッテリーが描く未来

GaN充電器が成熟期に入った2026年以降、次に何が来るのかという問いに対し、研究現場ではすでに明確な答えが示されつつあります。それがポストGaNと呼ばれる新素材半導体と、バッテリーそのものの進化が同時に進む未来です。充電技術は、回路設計の工夫だけではなく、素材レベルの革新によって再び大きなジャンプを迎えようとしています。

まず注目されているのが、ダイヤモンド半導体です。日本政府の技術レポートや佐賀大学、早稲田大学の研究成果によれば、ダイヤモンドはシリコンやGaNを大きく上回る熱伝導率と耐電圧性能を持ちます。**発生した熱を瞬時に拡散できる特性は、高出力化と小型化という相反する要求を同時に満たす切り札**とされています。

| 項目 | GaN半導体 | ダイヤモンド半導体 |

|---|---|---|

| 熱伝導率 | シリコンより高い | 半導体材料中で最高水準 |

| 耐電圧特性 | 高電圧に強い | 極めて高い |

| 実用段階 | 量産・普及済み | 研究・実証フェーズ |

政府広報やスタートアップの発表によれば、2026年度以降には限定的な実用化が始まる見込みです。これが充電器に応用されれば、冷却ファンや大型ヒートシンクが不要になり、**現在では想像しにくい高出力・低発熱の電源設計**が現実味を帯びてきます。

一方で、エネルギーを蓄える側、つまりバッテリーの進化も見逃せません。リチウムイオン電池の代替として注目されているのがナトリウムイオン電池です。資源が豊富で価格変動リスクが低く、低温環境や急速充電に強いという特性が評価されています。

日本メーカーであるエレコムが、世界に先駆けてナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーを発表したことは象徴的な出来事です。エネルギー密度ではリチウムに及ばないものの、**安全性と持続可能性を重視する用途では現実的な選択肢**として位置づけられています。

ポストGaNの半導体と次世代バッテリーが組み合わさることで、将来の充電環境は「速い」「小さい」だけでなく、「安定していて長く使える」方向へ進化していきます。これは単なるスペック競争ではなく、デジタルライフ全体の信頼性を底上げする変化と言えるでしょう。

参考文献

- JETRO:EU、充電端子を「USBタイプC」に統一する指令案に暫定合意

- Granite River Labs:Introduction to PD 3.1 – the Latest USB-IF Power Delivery Specification

- Wireless Power Consortium:Qi2 Wireless Charging Overview

- NITE(製品評価技術基盤機構):リチウムイオン電池搭載製品の事故

- ITmedia Mobile:エレコム、日本メーカー初をうたうQi2 25W対応ワイヤレス充電器を発売

- Battery Tech Online:EV Battery Health Holds Up as Fast Charging Rises

- The Government of Japan:Diamond Semiconductors: Turning Crisis into Innovation