USB-Cなら何でも同じ、そう思っていませんか。見た目が同じでも、USB-Cケーブルには性能や安全性に驚くほど大きな差があります。実際に、充電はできるのに映像が出ない、データ転送が極端に遅い、発熱して不安になるといった声は後を絶ちません。

iPhone 15シリーズのUSB-C移行をきっかけに、ケーブル選びで迷った経験がある方も多いはずです。ガジェット好きであっても、手元のケーブルが60W対応なのか240W対応なのか、4K映像や高速SSDに使えるのかを即答するのは簡単ではありません。

本記事では、USB-C規格がなぜここまで複雑になったのかという背景から、外観で見抜くポイント、内部に隠されたE-Markerの役割、高速通信や映像出力の仕組みまでを体系的に整理します。さらに、日本市場で人気のブランド戦略や実際のトラブル事例にも触れ、用途別に失敗しない判断軸を手に入れていただけます。

読み終える頃には、数あるUSB-Cケーブルの中から「自分にとって本当に必要な一本」を自信を持って選べるようになります。もうケーブル選びで時間やお金を無駄にしないための知識を、ここから一緒に身につけていきましょう。

USB-Cが生んだユニバーサル規格のパラドックス

USB-Cは「挿せば何でもつながる」理想を掲げて登場しましたが、その実態は想像以上に複雑です。物理的には同一形状でありながら、内部仕様は多層的で、**同じ見た目でも性能がまったく異なる**という矛盾をはらんでいます。USB-IFによれば、USB-Cはあくまでコネクタ形状の規格であり、データ速度や給電能力、映像出力の可否までは保証しません。この前提が十分に共有されないまま市場が拡大したことが、現在の混乱を生んでいます。

とりわけ象徴的なのが、日本市場で顕在化した「使えると思ったのに使えない」体験です。iPhone 15シリーズがUSB-Cへ完全移行したことで、手持ちのケーブルを流用するユーザーが急増しました。しかし、**充電はできてもデータ転送が極端に遅い、あるいは映像が出ない**といった問題が頻発しました。これはケーブルがUSB 2.0相当である場合に起きる典型例で、形状の統一が期待値だけを先行させた結果と言えます。

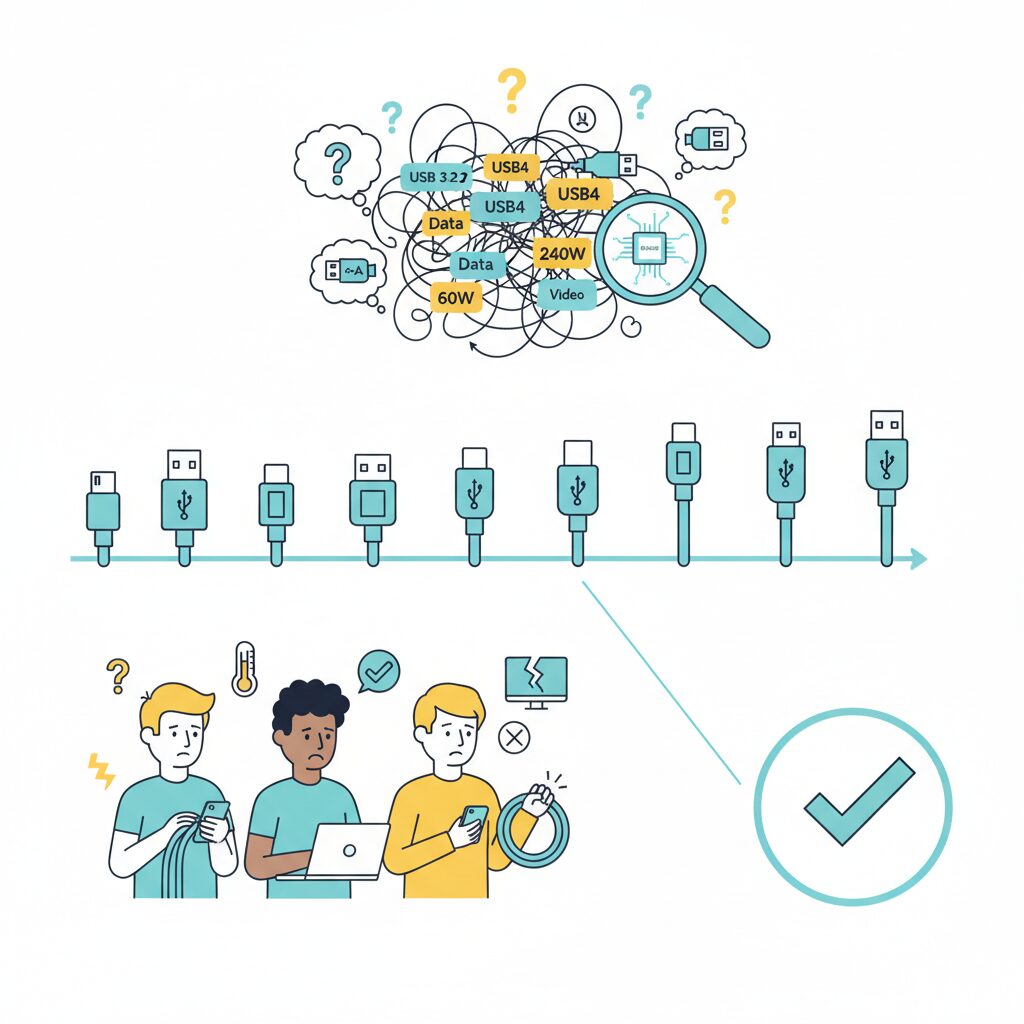

USB-Cのパラドックスは、規格のリブランドにも起因します。USB-IFは世代名をたびたび変更してきました。USB 3.0がUSB 3.2 Gen 1と呼ばれるようになり、さらにマーケティング上は「USB 5Gbps」と表現されます。専門家でなければ追随は困難で、**消費者は速度ではなく“Cかどうか”だけで判断しがち**になります。

| 外観 | 内部規格の例 | 実際にできること |

|---|---|---|

| USB-Cケーブル | USB 2.0 | 充電は可能、データは低速 |

| USB-Cケーブル | USB 3.2 | 高速データ転送、映像出力対応 |

| USB-Cケーブル | USB4 / Thunderbolt | 40Gbps通信、複数4K映像 |

さらにややこしいのが給電性能との独立性です。Power Deliveryにより100Wや240W給電が可能になりましたが、**高出力=高性能通信ではありません**。Ankerなどの大手メーカーも、取り回しを重視したUSB 2.0ケーブルを多数展開しています。これは合理的な設計判断ですが、ユーザーの直感とは食い違います。

Intelが主導してきたThunderbolt統合や、USB-IFによるロゴ厳格化は、この状況を是正する試みです。しかし現時点では過渡期にあり、旧規格と新規格が混在しています。**USB-Cは万能ではなく、万能に見えること自体が最大の落とし穴**です。この逆説を理解することが、次の一本を選ぶための出発点になります。

USB規格の変遷と名称混乱が起きた理由

USB規格の歴史は、技術進化そのものよりも「名称の変化」が強く記憶に残る、少し特殊な歩みをたどってきました。特にUSB‑C時代以降は、**同じ端子形状なのに性能がまったく違う**という状況が生まれ、混乱が一気に加速しました。

その最大の要因は、USB Implementers Forumが行ってきた規格名称の再定義にあります。USB‑IFは後方互換性を重視するあまり、新規格を発表するたびに旧規格の名称を遡って変更してきました。その結果、技術仕様としては異なるものが、マーケティング上は似た名前で並ぶ事態が発生しました。

実際の変遷を俯瞰すると、混乱の構造が見えてきます。

| 発表当初の名称 | 後年の名称 | 最大速度 |

|---|---|---|

| USB 3.0 | USB 3.2 Gen 1 | 5Gbps |

| USB 3.1 | USB 3.2 Gen 2 | 10Gbps |

| USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2×2 | 20Gbps |

このように、世代番号が増える一方で速度が直感的に伝わらず、ガジェットに詳しい層でさえ「Gen 1とGen 2の違いは何か」と立ち止まる原因になりました。AcronameやUSB‑IF自身も、これが消費者理解を妨げている点を認めています。

さらに混乱を深めたのがUSB‑Cという物理コネクタの登場です。従来はType‑AやMicro‑Bといった形状の違いが性能の目安になっていましたが、USB‑Cでは**形は同じでも中身が別物**という状態が常態化しました。480MbpsのUSB 2.0から40GbpsのUSB4までが、まったく同じ見た目で存在しています。

日本市場では、iPhone 15シリーズがUSB‑Cへ移行したことでこの問題が一気に表面化しました。Apple自身も公式資料で、ケーブルによって転送速度が大きく異なる点に言及しており、「USB‑C=高速」という認識が誤りであることを示しています。

こうした反省を踏まえ、USB‑IFは近年、世代名ではなく**転送速度そのものを前面に出した表記**へ舵を切りました。USB 5Gbps、USB 20Gbpsといった名称はその象徴です。ただし、市場には旧表記の製品が大量に残っており、過渡期ならではの混在状態が続いています。

結果として現在のUSB規格は、技術的には整理されつつある一方で、流通段階では過去20年分の名称と設計思想が同居しています。この歴史的背景を理解することが、USB‑Cを正しく選ぶための第一歩になります。

充電専用と高速通信対応ケーブルの決定的な違い

一見すると同じUSB-Cケーブルでも、充電専用ケーブルと高速通信対応ケーブルの間には、決定的とも言える設計思想の違いがあります。最大の差は、電力を流すことを目的に最適化されているか、電力とデータを同時に正確に扱うことを前提としているかにあります。

充電専用ケーブルの多くは、USB 2.0相当の最低限の結線のみを備えています。USB-IFの技術資料によれば、充電に必要なのは電源線と制御用のCCラインが中心であり、高速データ通信で使われる差動ペア線は物理的に省略可能です。その結果、ケーブルは細く柔らかく、日常使いでの取り回しに優れますが、データ転送速度は最大480Mbpsに制限されます。

一方、高速通信対応ケーブルは、USB 10GbpsやUSB4といった規格に準拠するため、内部に複数の高速信号レーンを持ちます。これらは外部ノイズに極めて弱いため、アルミシールドや編組シールドで厳重に保護されます。IntelやUSB-IFが公開している設計ガイドでも、高速ケーブルほど構造が複雑かつ高コストになる点が明確に示されています。

| 項目 | 充電専用ケーブル | 高速通信対応ケーブル |

|---|---|---|

| 主目的 | 電力供給 | 電力+高速データ |

| データ速度 | 最大480Mbps | 5〜40Gbps以上 |

| 内部構造 | 簡素・低シールド | 多重シールド構造 |

ここで重要なのは、「急速充電できる=高速通信できる」では決してないという点です。AnkerやCIOなどの大手メーカーも、あえてUSB 2.0仕様に留めた充電特化ケーブルを展開しています。これはコスト削減ではなく、ユーザー体験を優先した合理的な設計選択です。

逆に、高速通信対応ケーブルは映像出力や外付けSSD用途で真価を発揮しますが、不要な場面ではオーバースペックになりがちです。USB-IFの最新ガイドラインでも、用途に応じたケーブル選択の重要性が強調されています。形状が同じだからこそ、中身の違いを理解することが、無駄な出費とトラブルを避ける近道になります。

コネクタ内部とケーブル外観から読み解く性能差

USB-Cケーブルの性能差は、パッケージ表記よりもコネクタ内部とケーブル外観に如実に現れます。特に中古品や付属品として手元に残ったケーブルでは、内部構造を想像できるかどうかが実用性を左右します。USB-IFの設計仕様によれば、USB-Cコネクタは最大24ピンを実装できる構造ですが、実際には用途に応じて省略されている場合が少なくありません。

コネクタ先端を光にかざして内部を見ると、充電専用ケーブルと高速通信対応ケーブルの違いが分かります。USB 2.0相当のケーブルでは、中央付近の電源ピンと制御用ピンのみが実装され、高速通信に使われる差動ペアの位置は樹脂で塞がれています。一方、USB 3.2以上やUSB4対応ケーブルでは、上下2列に金属接点が密集し、奥までピンが並ぶ構造が確認できます。物理的にピンが存在しないケーブルは、どんな環境でも高速通信や映像出力は不可能です。

この内部構造の差は、ケーブル外観にも影響します。高速データ通信では高周波信号の減衰とノイズ対策が不可欠なため、信号線はツイストペア化され、アルミ箔や編組による多重シールドが施されます。電気工学分野の解説でも、40Gbps級の信号では同軸構造に近い設計が必要とされており、その結果としてケーブルは太く硬くなります。

| 外観の特徴 | 内部構造の傾向 | 想定される用途 |

|---|---|---|

| 細く柔らかい | 電源線中心、データ線最小 | 充電専用、USB 2.0 |

| 太く硬め | 多重シールド、高速差動ペア | 高速データ、映像出力 |

| 太いが柔らかい | 電源線太径、シールド最小 | 高出力充電特化 |

注意すべき点は、太さ=高速通信ではないことです。240W対応をうたう高出力ケーブルは、発熱と電圧降下を抑えるため電源線が極端に太く設計されていますが、データ線はUSB 2.0相当という例が多く存在します。AnkerやCIOのシリコンケーブルが典型で、取り回しの良さと引き換えに通信性能を割り切った設計です。

逆に、極端に細いケーブルは高出力にも高速通信にも向きません。USB-IFの設計ガイドでも、3A充電以上や高速信号では導体断面積とシールドが必須とされています。見た目の違和感は、ほぼ確実に内部構造の差を反映しています。

コネクタ内部のピン配置とケーブル外観をセットで観察することで、スペック表がなくても用途を見極めることが可能です。これは専門家向けの分解知識ではなく、日常的なケーブル選びに直結する実践的な判断軸だと言えるでしょう。

E-Markerが左右する給電性能と安全性

USB-Cケーブルの給電性能と安全性を根本から左右しているのが、コネクタ内部に埋め込まれたE-Markerです。見た目が同じケーブルでも、**E-Markerの有無と中身によって「流してよい電力の上限」が厳密に制御**されており、ここを理解しないまま使うことはリスクを伴います。

USB-IFの仕様によれば、接続直後にCCラインを通じたネゴシエーションが行われ、充電器はケーブル自身に「あなたは何アンペアまで耐えられますか」と問い合わせます。このときE-Markerが存在しないケーブルは、無条件で3Aまで、つまり最大60Wまでに制限されます。**物理的に太く見えるケーブルでも、E-Markerがなければ高出力は許可されません。**

逆にE-Markerを搭載したケーブルは、最大許容電流が5Aであること、対応電圧が20Vなのか48Vなのかといった情報を正確に返します。Total PhaseやPlugable Technologiesの技術解説でも、E-Markerは単なる識別子ではなく、安全制御の起点であると明言されています。

| ケーブルの状態 | 最大電流 | 給電上限 |

|---|---|---|

| E-Markerなし | 3A | 最大60W |

| E-Markerあり(SPR) | 5A | 最大100W |

| E-Markerあり(EPR) | 5A | 最大240W |

この仕組みがあるからこそ、USB-Cは高出力と安全性を両立できます。もし仮にE-Markerが存在せず、機器側が誤って5Aを流してしまえば、内部導体の発熱、被覆の劣化、最悪の場合は発火につながります。消費者庁やNITEが公表しているUSBケーブルの事故報告でも、**定格を超えた通電による発熱が重大事故の引き金**になっています。

さらにPD 3.1で導入された240W給電では、E-Markerの重要性が一段と高まりました。48Vという高電圧は、抜き差し時のアーク放電リスクが増大するため、USB-IFはEPR対応ケーブルに対して厳格な設計要件と明確な識別情報を義務付けています。**240W対応を名乗るケーブルでE-Markerが未搭載という状況は、規格上あり得ません。**

日本市場では「100W対応」「急速充電対応」といった表記だけを見て購入されがちですが、専門家の間ではE-Marker非搭載ケーブルを高出力用途で使うことは推奨されていません。Bit Trade Oneのケーブルチェッカーが支持されている背景にも、E-Marker情報を可視化し、安全な給電かどうかを確認したいというニーズがあります。

USB-Cの給電は賢く、安全です。しかしそれは、E-Markerという不可視の頭脳が正しく働いていることが前提です。**ケーブル選びにおいてE-Marker対応かどうかを意識することが、デバイスを守る最短ルート**になります。

PD 3.1と240W時代がもたらすケーブル選びの変化

USB Power Delivery 3.1の登場は、ケーブル選びの常識を根底から変えました。従来は「100Wまで対応していれば十分」という認識が一般的でしたが、**240W時代においては“給電できるか”ではなく“安全に給電を制御できるか”が最重要指標**になります。

USB-IFによれば、PD 3.1では電圧を最大48Vまで引き上げるEPRが導入されました。これはゲーミングノートや高性能ワークステーション、さらにはモニター一体型PCなど、従来は専用ACアダプターが必須だった機器をUSB-Cで駆動可能にする大きな転換点です。

しかし、ここで見落とされがちなのがケーブル側の要件です。240W給電は充電器とデバイスだけで完結せず、**EPR対応かつ5A対応のE-Markerを搭載したケーブルでなければ成立しません**。USB-IFの技術資料でも、E-Marker非搭載ケーブルではシステム側が自動的に3A、つまり60Wまでに制限する仕様が明記されています。

| 項目 | 従来(PD 3.0) | PD 3.1(EPR) |

|---|---|---|

| 最大電力 | 100W | 240W |

| 最大電圧 | 20V | 48V |

| 必須要件 | 5A時のみE-Marker | E-Marker必須 |

特に重要なのは、240W対応ケーブルが単なる「太いケーブル」ではない点です。48Vという高電圧では、抜き差し時のアーク放電リスクが増大するため、USB-IFはコネクタ内部の絶縁設計や耐久試験を厳格化しています。ChargerLABによる分解調査でも、240W認証ケーブルには従来品より厚い絶縁層と追加部材が確認されています。

この変化により、市場では二極化が進んでいます。一方はスマートフォンや周辺機器向けの60Wクラスの柔軟なケーブル、もう一方は**ノートPCやドック用途を想定した240W対応の“インフラ級ケーブル”**です。USB-IF自身も、今後は5A対応ケーブルを原則240W認証へ統合する方針を示しており、「100Wケーブル」という表記は徐々に姿を消すとされています。

つまりPD 3.1時代のケーブル選びは、現在のデバイス性能だけでなく将来性も含めた判断が求められます。高出力対応をうたう充電器やPCを活かすには、**240Wと明記された正規認証ケーブルを選ぶことが、性能面でも安全面でも最適解**となりつつあります。

USB4とThunderboltの関係とアクティブケーブルの実態

USB4とThunderboltの関係を理解することは、アクティブケーブルの実態を見抜くための近道です。両者は最大40Gbpsという同じ帯域幅を掲げていますが、成り立ちと設計思想には明確な違いがあります。ThunderboltはIntelが主導してきた独自規格であり、現在のThunderbolt 4はUSB-IFが策定するUSB4の仕様を包含する、いわば上位互換として位置付けられています。

重要なのは「USB4対応=Thunderboltと同等」ではないという点です。USB-IFの公式仕様によれば、USB4には20Gbps構成と40Gbps構成が併存しており、製品がどちらに対応しているかは必ずしも明示されていない場合があります。一方でThunderbolt 4は、最低40Gbps、PCIeトンネリング対応、複数ディスプレイ出力といった厳格な要件を全て満たすことが義務付けられています。

| 項目 | USB4 | Thunderbolt 4 |

|---|---|---|

| 最大転送速度 | 20Gbpsまたは40Gbps | 常に40Gbps |

| PCIe対応 | オプション | 必須 |

| 認証要件 | 比較的柔軟 | 非常に厳格 |

この違いが顕在化するのがケーブルの世界です。40Gbpsという超高速通信では、銅線内を伝わる信号の減衰が大きな課題となります。USB-IFやIntelの技術資料でも示されている通り、パッシブケーブルで安定して40Gbpsを維持できる長さは約0.8メートルが限界とされています。

そこで登場するのがアクティブケーブルです。コネクタ内部にリタイマーやリドライバーと呼ばれる半導体チップを内蔵し、減衰した信号を補正・再整形することで、1.8メートルや2メートルといった実用的な長さでも40Gbps通信を可能にします。AppleのThunderbolt 4 Proケーブルの分解調査でも、両端コネクタに高度な信号処理ICが搭載されていることが確認されています。

ただし、アクティブケーブルには注意点もあります。Thunderbolt 3時代の初期製品では、Thunderbolt信号専用の設計だったため、USB 3.xやDisplayPort Alt Modeが正常に動作しない事例が報告されました。現在のThunderbolt 4認証ケーブルや最新のUSB4アクティブケーブルでは、この問題は解消され、USB 2.0からUSB4、映像信号まで包括的にサポートする設計が主流です。

価格が高い理由もここにあります。アクティブケーブルは単なる導線ではなく、両端に高性能ICと電源管理回路を備えた精密電子機器です。IntelやUSB-IFの認証試験を通過するための開発コストも重なり、結果として数千円から一万円超という価格帯になります。

USB4とThunderboltの関係、そしてアクティブケーブルの役割を理解すると、「なぜ短いケーブルと長いケーブルで価格も性能も大きく違うのか」が腑に落ちます。見た目が同じUSB-Cケーブルでも、その内部には規格思想と半導体技術の差が如実に表れているのです。

映像が出ない原因とDisplayPort Alt Modeの仕組み

USB-Cケーブルでモニターに接続しても映像が出ない場合、その原因は単純な初期不良ではなく、DisplayPort Alt Modeという仕組みへの非対応にあるケースが大半です。

コネクタ形状が同じでも、内部で何が結線され、どの信号が流せるかは別問題であり、ここを理解しないとトラブルは繰り返されます。

特に充電はできるのに映像だけ出ない現象は、多くのユーザーが最初に直面する典型例です。

| 要素 | 映像出力への影響 | ユーザー視点での誤解 |

|---|---|---|

| USB 2.0ケーブル | 物理的に映像不可 | 充電できる=映像も可能 |

| USB 3.x以上 | DP Alt Mode可能 | 必ず映ると思い込む |

| ホスト側対応 | 未対応なら出力不可 | ケーブルだけ疑う |

DisplayPort Alt Modeとは、USB-Cが持つ高速データ用レーンをDisplayPortの映像信号として切り替えて使う仕組みです。

DellやBenQの技術解説によれば、USB-CのTX/RX差動ペアを最大4レーンまで映像用に転用でき、4Kや8K出力も理論上は可能とされています。

しかしこの転用は自動ではなく、ホスト機器、ケーブル、接続先ディスプレイの三者が合意して初めて成立します。

まずケーブル側の問題として、USB 2.0仕様の充電特化ケーブルには高速差動ペアが物理的に存在しません。

そのため、どれだけ高性能なPCやモニターを使っても、映像信号が通る経路そのものが無いという根本的な制約があります。

Ankerなどの柔軟性を重視したシリコンケーブルが映像非対応なのは、この設計思想によるものです。

次に見落とされがちなのが、ホスト側、つまりPCやスマートフォンのUSB-Cポートの仕様です。

USB-Cを搭載していても、映像出力はオプション扱いであり、DisplayPort Alt Mode非対応のポートも実在します。

メーカー仕様表に「DisplayPort 1.4対応」などの明記がない場合、映像が出ないのは正常動作である可能性があります。

さらに複雑なのが、USB4やThunderbolt環境では映像とデータが同じ帯域を共有する点です。

Intelの技術資料でも指摘されている通り、帯域配分はシステム設計に依存し、外付けSSDやドック使用時に映像が不安定になることがあります。

この場合、ケーブル不良ではなく、内部の帯域割り当てが原因であることも少なくありません。

映像が出ない=ケーブルが悪いとは限らないという視点を持つことが、無駄な買い替えを防ぐ最大のポイントです。

DisplayPort Alt Modeは便利で強力な仕組みですが、その成立条件は想像以上にシビアであることを理解しておく必要があります。

日本市場で見る主要ブランドのUSB-C戦略

日本市場におけるUSB-C戦略は、単なる規格対応ではなく、各ブランドの思想や顧客理解が色濃く反映される分野です。特に日本は、品質への信頼性と価格への厳しさが同時に求められるため、USB-Cケーブルという一見コモディティ化しやすい製品でも、明確な戦略差が生まれています。

まず、圧倒的な存在感を持つのがAnkerです。同社は日本市場で「安心して買える外資系ブランド」というポジションを確立しており、USB-Cにおいてもユーザー体験を最優先する戦略を取っています。シリコン素材による柔軟性や耐久性を前面に打ち出したケーブルの多くは、あえてUSB 2.0に留める設計です。Anker公式ブログでも説明されている通り、高速通信を削ることで日常使いの快適さを最大化する判断であり、これは充電用途が中心の一般ユーザーに最適化された戦略と言えます。

一方、Appleはハードウェア全体の体験設計の中でUSB-Cを位置付けています。iPhone 15シリーズでUSB-Cへ完全移行したことは象徴的ですが、Apple純正ケーブルは依然として価格が高く、Thunderbolt 4 Proケーブルのように明確にプロ向け用途を想定しています。ChargerLABによる分解調査でも、純正ケーブルは過剰とも言えるシールドとアクティブ回路を備えており、AppleがUSB-Cを「拡張性の中核」として扱っている姿勢が裏付けられています。

国内ブランドで存在感を増しているのがCIOです。CIOは日本のガジェットユーザー、特に数値や挙動を可視化したい層を強く意識しています。コネクタ部にワット数を表示するLEDディスプレイ付きケーブルはその象徴で、USB PDの挙動が分かりにくいという不満を解消する提案型戦略です。これはUSB-IFの仕様そのものを変えるものではありませんが、ユーザー理解を補助する点で日本的なアプローチと言えます。

| ブランド | 主なUSB-C戦略 | 想定ユーザー |

|---|---|---|

| Anker | 柔軟性・耐久性重視、USB 2.0中心 | 一般消費者・充電用途 |

| Apple | 高品質・高価格、拡張性重視 | プロ・クリエイター |

| CIO | 可視化・付加価値重視 | ガジェット好き |

| エレコム | 規格準拠・認証重視 | 業務用途・安定志向 |

エレコムは、日本企業らしく規格順守を最重要視する戦略を取っています。USB-IF正規認証を明確に打ち出し、型番体系で性能差を整理する姿勢は、法人需要や官公庁調達とも親和性が高いものです。派手さはありませんが、「書いてある性能が必ず出る」という信頼は、日本市場において極めて強力な武器になります。

対照的に、100円ショップ系ブランドはコスト極限戦略を採用しています。USB-Cという外観だけを満たし、中身はUSB 2.0充電専用という割り切りは、価格訴求では成功していますが、NITEや消費者庁が注意喚起する事故例が示す通り、主力用途には向きません。これもまた、日本市場におけるUSB-Cの多層構造を象徴する存在です。

このように、日本市場でのUSB-C戦略は、単なる速度競争ではなく、「誰に、どこまでの理解と安心を提供するか」というマーケティング設計の差として表れています。USB-Cという共通規格の中で、ブランドごとの思想を読み解くことが、最適な製品選びへの近道になります。

事故・トラブル事例から学ぶ安全なケーブル選定

USB-Cケーブルに関する事故やトラブルは、決して珍しいものではありません。独立行政法人製品評価技術基盤機構や消費者庁の公開資料によれば、USBケーブルや充電端子を起因とする発熱・溶損・発火事故は毎年複数件報告されています。その多くは、規格に適合しないケーブルの使用や、想定外の使い方が重なった結果として発生しています。

特に多いのが、高出力充電環境におけるトラブルです。100Wや240W対応の充電器が普及した一方で、ケーブル側が3A仕様のままという組み合わせでは、内部抵抗による発熱が顕在化しやすくなります。E-Markerを搭載しないケーブルは原則3Aまでしか安全に流せないというUSB-IFの設計思想を理解していないと、「太くて高そうだから大丈夫」という思い込みが事故につながります。

| 事故・不具合の例 | 主な原因 | 回避の視点 |

|---|---|---|

| 端子部が異常発熱し変形 | 定格超過電流、内部抵抗の増大 | 5A対応E-Marker有無を確認 |

| 充電中に焦げ臭いにおい | 液体付着によるトラッキング現象 | 濡れた状態で充電しない |

| PCや車載機器が認識しない | データ線未結線ケーブル | 通信対応明記品を選ぶ |

液体が関与する事故も深刻です。USB-Cはピン間隔が非常に狭く、汗や飲み物、雨水が端子内部に残ったまま通電すると、微小なショートが連続的に発生するトラッキング現象を起こします。NITEの事故事例では、防水スマートフォンであっても、充電ポートの水分が原因で発火に至ったケースが確認されています。乾燥確認は基本中の基本です。

また、USB-A to Cケーブルに起因するトラブルも見逃せません。規格では56kΩ抵抗によって安全な電流値を通知する仕組みが定められていますが、極端に安価な製品の中には不適切な抵抗値を持つものが存在します。結果として、PCのUSB-Aポートや車載USBが過負荷状態になり、マザーボード側が損傷した事例も報告されています。

専門家の間では「ケーブルは消耗品であり、性能は経年劣化する」という認識が共有されています。内部導体の断線や抵抗値の上昇は外見から分かりません。Bit Trade Oneなどが提供するケーブルチェッカーを用いれば、E-Marker情報や電源ライン抵抗を可視化でき、事故予防に直結します。

事故・トラブル事例から学べる最大の教訓は、用途と安全マージンを見据えた選定の重要性です。信頼できるメーカーの認証品を選び、異常な発熱やにおいを感じたら即使用を中止する。この基本動作こそが、高性能化したUSB-C時代における最も実践的な安全対策です。

用途別に考える最適なUSB-Cケーブルの判断軸

USB-Cケーブル選びで最も重要なのは、スペックの優劣ではなく用途との適合です。コネクタ形状が同じでも中身は別物であり、使い方を誤ると性能不足や無駄な出費につながります。**どの用途で、どの性能が本当に必要か**を分解して考えることが判断軸になります。

まず充電用途では、給電ワット数と安全性が最優先です。スマートフォンやタブレット中心であれば60Wまでの3Aケーブルで十分なケースが大半です。一方、ノートPCやモバイルワークステーションでは100W以上が必要になり、ここでE-Marker搭載の5A対応ケーブルが必須になります。USB-IFのガイドラインによれば、5A給電はE-Markerなしでは規格上許可されておらず、非対応ケーブルでは充電器側が自動的に60W以下に制限します。

次にデータ転送用途では、転送速度とケーブル構造が判断軸になります。写真や動画を頻繁に外付けSSDへコピーする場合、USB 10Gbps以上に対応したFull-Featuredケーブルが必要です。Ankerなどの大手メーカーが販売する柔らかいシリコンケーブルの多くはUSB 2.0仕様で、480Mbpsに制限されます。これはUSB-IFやChargerlabの分解レポートでも確認されており、柔軟性と高速通信はトレードオフの関係にあります。

| 用途 | 重視すべき性能 | 注意点 |

|---|---|---|

| スマホ充電 | 60W以下・柔軟性 | 高速通信は不要 |

| PC充電 | 100W〜240W・E-Marker | ロゴ表示を必ず確認 |

| SSD転送 | 10〜40Gbps | 太く硬くなりがち |

| 映像出力 | DP Alt Mode対応 | USB 2.0では不可 |

映像出力用途では、対応可否が二択で分かれます。DisplayPort Alt Modeは物理的に高速信号線が必要なため、USB 2.0ケーブルでは原理的に映像が出ません。DellやBenQの技術解説によれば、USB 3.2 Gen 1以上のケーブルであれば物理要件は満たされますが、長さが1mを超える場合は信号減衰にも注意が必要です。

最後に「一本で全部」を求めるかどうかも判断軸になります。Thunderbolt 4対応ケーブルは40Gbps通信、240W給電、映像出力を単一でカバーしますが、価格は高めです。Intel主導のThunderbolt仕様では最低性能が保証されるため、将来の機器更新まで見据えるなら投資価値があります。**用途を明確にすれば、USB-Cケーブルは迷わず選べる消耗品から、戦略的な周辺機器へと変わります。**

参考文献

- USB-IF:USB Type-C® Cable Logo Usage Guidelines

- Anker公式ブログ:Are All USB C Cables the Same?

- Acroname:Cable Shopping Guide: Why are USB-C Cable Names so Confusing?

- Total Phase:What is an E-Marker in a USB Type-C Cable and How Does It Work?

- BenQ Knowledge Center:USB4 vs Thunderbolt 4: Understanding the differences

- 消費者庁:消費生活用製品の重大製品事故:USBケーブルで火災等

- Bit Trade One:“USB CABLE CHECKER 2” reveals the performance of USB cables